Сколиоза

в норме у человека нет, а вот грудной кифоз есть в норме. О заболевании мы говорим

если угол его дуги превышает 30°. Потому если мы говорим о кифозе как о

заболевании, мы подразумеваем патологическое увеличение его кривизны.

Деформации

позвоночника могут быть и у детей, и у взрослых. Они так же именуются,

диагностируются и измеряются. Но есть

одно большое различие – у взрослых они прогрессируют настолько медленно, что

этим прогрессом часто пренебрегают, считая, что он вообще отсутствует. У детей

же картина иная: деформации позвоночника прогрессируют, да ещё как! Темп

нарастания углов деформации прямо пропорционален скорости роста скелета. К

счастью для детей, пубертатный скачок в 15-16 лет заканчивается и деформации

останавливаются на достигнутом. Движущей силой, увеличивающей деформации

позвоночника, является рост! Его влияние следует обязательно учитывать в

диагностике, в планировании лечения и определении прогноза.

Позвонки

при деформациях позвоночника могут быть как измененными, так и совершенно

нормальными. Например, если взвалить на плечи тяжелый груз, то грудной кифоз

увеличится, а позвонки никак не изменятся. Но вот если проносить этот груз

несколько месяцев, то тела позвонков могут измениться и стать клиновидными. У

взрослых этот процесс происходит медленно, т.к. взрослые не растут. Но у детей

структурные изменения в позвонках происходят быстро. И чем быстрее ребенок

растет, тем быстрее деформируются позвонки, попавшие в неблагоприятные условия.

Такая же картина будет и при деформациях во фронтальной плоскости: отдельные

позвонки согнутого в бок позвоночника поначалу не изменены. Но если изгиб (т.

е. сколиоз) существует долго, то они начинают приобратать сложную

пространственную деформацию, в результате которой позвонки не могут занять

нормальное среднее положение, они остаются все время немного повёрнутыми вокруг

вертикальной оси тела. О том, что

вызывает структурные изменения в позвонках, написано много диссертаций. Мы же

скажем просто: позвонки приспосабливаются к новым условиям существования.

Изменяя форму, они снижают нагрузку на свои тела и отростки. Для нарушений осанки

в саггитальной плоскости типична клиновидная деформация тел позвонков, а для

нарушений во фронтальной плоскости типична ротация позвонков.

Традиционно

считается, что деформации позвоночника чаще встречаются у девочек. На практике эта особенность прослеживается

далеко не всегда, склонность деформаций позвоночника к какому – то полу очень

зависит от местности проживания обслуживаемого детского населения.

Группа сколиозов

Сколиозы

различаются по причине, их вызвавшей.

Можно выделить три вида сколиозов: диспластический, вторичный и

идиопатический.

Диспластический

сколиоз связан с нарушением развития

позвоночника: врожденной слабостью его связочных структур, нарушением развития

тел, дисков, отростков. Врожденные аномалии изменяют структуру ядер окостенения,

нарушают их рост и слияние, что, в конечном итоге, делает позвонки

несимметричными и непрочными. Под воздействием нагрузок больной позвоночник

начинает быстро деформироваться. Диспластичекие сколиозы проявляются рано - уже

в возрасте 6-7 лет деформация хорошо определяется. Наиболее часто поражается

грудной отдел позвоночника, несмотря на то, что он армирован структурами

грудной клетки и достаточно малоподвижен. Очень рано развиваются и структурные

изменения позвонков в виде ротации. В подростковом возрасте деформация может

интенсивно прогрессировать, доходя до третьей степени, что, однако, не является

неизбежным для каждого больного. Иногда

сколиотические деформации диспластической природы ведут себя относительно

спокойно. После завершения этапа роста в 15-16 лет они прогрессируют медленно,

практически останавливаясь. Степень вреда здоровью от них определяется уровнем

и степенью искривления, достигнутыми к окончанию костного роста, а также

примененным лечением и его эффективностью. Про встречаемость диспластического

сколиоза вместо литературных данных мы скажем так: в амбулаторной работе с

интенсивным потоком больных мы ставим этот диагноз не чаще 1 раза в месяц.

Вторичный

сколиоз – это сколиоз, связанный с

другим известным заболеванием. Сколиоз развивается при укорочении ноги, при

аномалиях развития позвоночника (добавочные клиновидные позвонки,

диспластический односторонний спондилолиз). Сколиоз может развиться после травм

позвоночника с повреждением спинномозговых нервов, после межреберных торакотомий,

на фоне одностороннего пареза при церебральном параличе. Тяжелые сколиотические

деформации вызываются опухолями или инфекционными поражениями позвонков. Для

этого типа сколиоза отчётливо прослеживается причинно – временная связь с тем,

что его вызвало. Например, мы сталкивались с быстрым развитием сколиотичекой

деформации у девочки с опухолевым поражением дуги второго поясничного позвонка.

Дуги искривления при вторичных сколиозах малого радиуса, их вершины обычно

совпадают с локализацией патологического процесса в позвоночнике. Следует

отметить, что вторичные сколиозы могут развиваться и у взрослых, но проявления

их более чем умеренные. У детей же, у которых есть рост – движущая сила

деформаций позвоночника – вторичные сколиозы могут достигать и третьей, и

четвертой степеней. Структурные изменения в растущих позвонках развиваются

быстро. После 15-16 лет прогрессирование деформаций замедляется. Если она

замедлится, не выходя за границы второй степени (25°), то вред здоровью будет

умеренным. Но так везет не всегда. Вторичные сколиозы могут стать большой

проблемой: устранить причину не всегда возможно, а лечение не дает желаемых

результатов. Встречаемость вторичного сколиоза выше: такой диагноз выставляется

2-3 раза в месяц, и в подавляющем большинстве это вторичные сколиозы из-за

укорочения ноги.

Идиопатический

сколиоз – это сколиоз, причина

которого не установлена. Основная масса сколиозов относится именно к этому

виду. В амбулаторной практике этот диагноз выставляется ежедневно ! Их течение

спокойное и малозаметное, из-за чего постановка диагноза часто происходит в

возрасте 14-15 лет, когда естественное течение болезни уже в целом завершено. В

возрасте до 10 лет деформация едва заметна: при осмотре у ребенка как бы

«плывёт» в сторону плечевой пояс. Нарушение фронтальной осанки обычно

незначительное или умеренное. Оно некомпенсированное, постуральное, не даёт

положительной пробы Адамса и остается таким долго - до пубертатного скачка

роста в возрасте 10 лет. Вот здесь нарушение осанки может перейти в умеренное,

стать стабильным и компенсированным. При осмотре может оказаться положительной

проба Адамса, которая свидетельствует о ротации позвонков. Рентгенография

выявляет типичную для идиопатического сколиоза картину деформации позвоночника

с одной плавной дугой деформации большого радиуса. К счастью, пубертатный

скачок роста заканчивается после 14 - 15 лет и движущая сила деформации

иссякает, в результате она не успевает стать значительной. При идиопатических

сколиозах углы не превышают границу второй степени (25°), обычные цифры

10°–15°. При деформациях третьей и выше степеней следует думать о

диспластическом или вторичном сколиозе. У некоторых детей незначительные

деформации позвоночника при идиопатическом сколиозе не прогрессируют даже в

пубертатном периоде и о их наличии узнают при случайной рентгенографии, как,

например, получилось у одного из наших больных, про которого мы рассказывали

ранее. Идиопатический сколиоз влияет на здоровье весьма незначительно, с ним

можно летать в стратосфере и плавать в глубинах океана. Гораздо больше, чем

здоровью, он вредит будущему молодых людей, для которых из-за него закрывается

целый ряд профессий.

Многие

читатели, уже более – менее знакомые с предметом, могут спросить нас, по какому

праву мы так разделили сколиозы. Во многих глубокоуважаемых руководствах

деление сколиозов другое, иной раз насчитывающее более 10 пунктов. В

отечественной литературе очень часто идиопатический сколиоз и диспластический

сколиоз считаются одним и тем же, т.е. синонимами. Мы согласны с тем, что наше

деление весьма самовольное. Но оно основано на логике, здравом смысле и опыте

практической работы. Смотрите сами: идиопатическим называют болезненный

процесс, причина которого не установлена. Тогда правильно ли приравнивать

диспластический сколиоз, причина которого дисплазия соединительной ткани, к идиопатическому? Похоже, что нет. Точно так

же не стоит выделять разные варианты вторичных сколиозов в отдельные его виды.

Наше разделение сколиозов хорошо показало себя на практике: оно удобно для

врача и больного, а заключения, на нем

основанные, положительно и однозначно воспринимаются другими специалистами на

самых разных уровнях.

Группа кифозов

В

группе кифозов мы выделяем четыре вида: постуральный кифоз, круглая спина

(кифоз) Линдеманна, шеермановский кифоз и болезнь Кальве.

Постуральный

кифоз. Это заболевание проявляется

кифотической осанкой незначительной или умеренной выраженности (т.е.кифоз может

выпрямиться в положении стоя или лежа). При рентгенологическом исследовании у

этих детей обнаруживается увеличенный грудной кифоз, обычно в пределах I степени.

Клиновидная деформация тел позвонков не выявляется. Заболевание протекает

благоприятно: практически не прогрессирует и исчезает самостоятельно в подростковом

возрасте, либо некоторая сутулость остается с человеком на всю жизнь. Вреда

здоровью заболевание не наносит. Встречается оно не так уж и часто: при

осмотрах детей потоком у нас получается примерно 1-2 раза в месяц. Иногда

постуральный кифоз называют постуральной круглой спиной, иногда даже сокращают

– ПКС.

Круглая

спина Линдеманна. Это заболевание

редкое и часто наследуемое. Поначалу все выглядит так же, как и при

постуральном кифозе: у ребенка обнаруживают кифотическую осанку, она легко

распрямляется даже стоя. Но затем она прогрессирует: распрямляется уже только

лежа, а затем и вообще не распрямляется. Прогрессирование болезни обычно

связано с возрастом 10 – 13 лет, когда темпы роста максимальные. На рентгенограммах выявляется клиновидная

деформация позвонков, а углы кифоза могут достигать II-III степени.

После завершения роста прогресс изменений в позвоночнике резко замедляется.

Заболевание влияет на здоровье человека умеренно: в большинстве случаев люди

даже со значительными кифозами чувствуют себя хорошо и их тяготит разве что

внешний дефект. Иногда они могут жаловаться на боли, но достоверно доказать их

связь с кифозом нельзя. С круглой спиной Линдеманна можно встретиться 1-2 раза

в год, а то и реже.

В

принципе, круглую спину Линдеманна можно называть кифозом Линдеманна или

структурным кифозом. К примеру, такой

тип нарушения осанки, как круглая спина,

мы вообще не выделяем в практической работе, а тут такой диагноз. Да и

на деле осанка у этих больных типичная кифотическая. Но, несмотря на это, в формулировке диагноза

мы применяем общеприянтый термин -

круглая спина Линдеманна - для исключения неоднозначного понимания записей

другими специалистами.

Шеермановский

кифоз (болезнь Шеермана – Мау).

Внешние проявления шеермановского кифоза похожи на проявления круглой спины

Линдеманна, которые мы только что описали. Но вот рентегнологические проявления

этой болезни яркие и специфичные: в возрасте от 8 до 15 лет наблюдается картина

поражения позвоночника юношеским остеохондрозом. При этом позвонки на вершине

грудного кифоза начинают клиновидно деформироваться и у ребенка постепенно

развивается ригидный кифоз, который не распрямляется лежа. В большинстве

случаев кифоз умеренный, не более второй степени (50°). После завершения

костного роста в возрасте 15 – 16 лет процесс замедляется и практически

останавливается на достигнутом: апофизарные кольца срастаются, часть хрящевых

узлов исчезает. Клиновидность тел позвонков уже не нарастает. Болезнь Шеермана

- Мау при деформации позвоночника в пределах второй степени влияет на здоровье

умеренно. Как и в случае со спиной Линдеманна, основной жалобой больных

является дефект внешнего вида. Опять же, могут быть и боли в спине, но связать

их с изменениями в позвоночнике не всегда возможно. Очень редко при болезни Шеермана

– Мау может развиться тяжелая деформация позвоночника, называемая шеермановским

горбом. При нем происходит сдавление органов груди и живота, нарушающее их

функции. Таких больных приходится подвергать лечению методами хирургической

ортопедии, которые тяжелые и травматичные. Встречаемость болезни Шеермана – Мау

небольшая: у нас получается 1-2-3 случая за год. Редко, но не казуистика.

Остеохондропатия

тела позвонка, или болезнь Кальве.

Это редкое заболевание - мы говорим так, потому что лично с ним не сталкивались.

Литературные источники не дают внятных данных о его распространенности.

Попробуем разобраться, что это за проблема в условиях недостатка и некоторой

бессистемности информации. Болезнь поражает детей в возрасте 3-10 лет. У

ребенка начинает болеть спина на уровне нижней части грудного - верхней части

поясничного отдела позвоночника. Боль поначалу не сильная, ноющего характера,

но постоянная. Она усиливается при ходьбе, наклонах, а в положении лежа

ослабевает. Если простучать остистые отростки молоточком, то можно определить

локальную болезненность, потому что процесс поражает обычно один позвонок. Но

исключать поражение нескольких смежных позвонков нельзя. Боль неуклонно

усиливается и в какой – то момент становится очень сильной, у ребенка появляется

кифотическая осанка, иногда с характерным острым «горбиком», который

представлен остистым отростком пораженного позвонка. Маловероятно, что ребенок

с таким поражением позвоночника сможет ходить. Боковая рентгенограмма выявляет

сплющенное тело пораженного позвонка, вокруг которого сложились верхний и

нижний непораженные позвонки. Это явление называется коллапсом тела позвонка.

Но постепенно боли стихают, восстанавливается и активность ребенка. Кифоз

остаётся навсегда. Относительно последствий для здоровья: учитывая возраст, в

котором заболевание встречается, пораженный позвонок сохраняет некоторый

регенераторный потенциал и можно ожидать его частичного восстановления.

Последствия этой болезни прямо зависят от своевременности лечения.

Анализ снимков позвоночника

при нарушениях осанки

Деформация

позвоночника – диагноз рентгенологический. Ни в коем случае нельзя выставлять

его, не сделав рентгенографии. Общепринято делать спондилограмму

(рентгенограмму позвоночника) в положении стоя на уровнях всего грудного и

поясничного отделов в двух проекциях, на прямой проекции нужно захватить

подвздошные ости таза. На боковой рентгенограмме должен быть виден крестец.

Увы, жизнь часто диктует свои условия: в поликлиниках, оснащенных старыми

рентгеновскими аппаратами, делается только прямая проекция, а старшим детям

приходится вообще делать отдельно снимки грудного и поясничного отдела – нет

больших кассет. Это, разумеется, неправильно, но приходится мириться.

Спондилограммы

следует проанализировать, расчертить и измерить, что позволит получить

информацию для диагностики.

Где

кроется проблема? - Для ответа достаточно посмотрень на переднюю рентгенограмму

и увидеть на ней сколиотические дуги, на боковой рентгенограмме отметить (пока

только на глаз!) аномалии поясничного лордоза и грудного кифоза. Далее

приступают к анализу прямой рентгенограммы.

Определяют

количество дуг деформации. Сделать это очень просто: на передней рентгенограмме

двигайтесь от пятого поясничного позвонка вверх до первого шейного и считайте

повороты. В подавляющем большинстве случаев вы насчитаете один или два поворота

– это и есть дуги. Та зона дуги, которая максимально далеко отстоит от средней

линии тела, называется вершиной дуги. В диагностике сколиозов не учитываются

повороты на границах крестцового и поясничного, грудного и шейного отделов.

Дуги

разделяются на основную дугу, которая всегда одна, и компенсаторные. Главная

дуга имеет два признака: она раньше всех появляется на рентгенограммах и имеет

самую большую кривизну. Вершина основной дуги указывает на отдел позвоночника,

с которого началось развитие деформации: грудной или поясничный. При вторичных сколиозах вершина дуги является

по сути указателем локализации причины.

Плечи дуги распространяются в большинстве случаев на оба отдела. Крайне

редко можно столкнуться с дугой, изолированной в грудном или поясничном отделе.

После

того, как в позвоночнике появляется основная дуга деформации, происходит

смещение центра тяжести тела в сторону. На рентгенограмме это проявляется

смещением седьмого шейного позвонка с вертикали, проходящей через крестец.

Небольшое смещение центра тяжести тела у маленького ребенка организм легко

переносит, большее смещение у ребенка страше 10 лет уже может влиять на ходьбу и

движения, но так не происходит. Организм умный, он включает позно – тонические

рефлексы, увеличивает имеющуюся и формирует вторую дугу искривления

позвоночника, которой компенсирует смещение центра тяжести. Она возвращает

основание шеи на вертикаль крестца. Эта дуга называется компенсаторной, потому

что она компенсирует смещение центра тяжести.

Деформацию

с одной дугой (основной) называют С – образной, с двумя (основной и

компенсаторной) S – образной.

Часто

бывает так, что небольшие (примерно до 20°) сколиотические деформации

компенсируются без появления на снимках компенсаторной дуги. Компенсация центра

тяжести происходит преимущественно путем увеличения угла основной дуги так,

чтобы седьмой шейный позвонок стал на вертикаль крестца. В этом случае мы видим

компенсированную сколиотическую деформацию с одной дугой. Но на самом деле их

две, потому что без компенсаторной дуги у человека наклонится голова в сторону.

Просто вторая дуга имеет большой радиус и большую длину, продолжающуюся на

шейный отдел позвоночника, а потому незаметна. Такие незаметные дуги не

отмечают, а сколиотическую деформацию описывают как С – образную

компенсированную.

Оценивают

линии ножек позвонков и линию остистых отростков, которые отражают ротацию

позвонков. На прямой рентгенограмме тени ножек дуг и остистых отростков хорошо

видны. Тень остистого отростка в норме находятся посередине тени тела позвонка,

а тени ножек симметрично лежат справа и слева от центра тени тела позвонка.

Если тени ножек сдвинулись в сторону, то можно говорить о ротации тела

позвонка. Ротация тел позвонков является главным признаком того, что в

позвоночнике произошли структурные изменения. Потому такую деформацию называют

структурной. Иногда употребляют термин «структурный сколиоз».

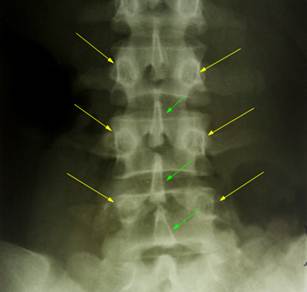

Слева

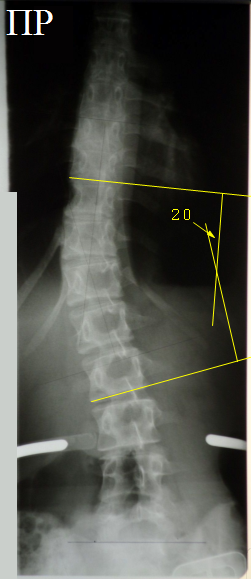

показан фрагмент прямой рентгенограммы позвоночника с нижними поясничными

позвонками, не имеющими ротации. Остистые отростки лежат на средней линии,

справа и слева от неё симметрично лежат тени ножек дуг позвонков. Справа

показан фрагмент прямой рентгенограммы позвоночника, на котором отображена

вершина сколиотической дуги в области 12 грудного и 1,2 поясничных позвонков.

Угол дуги большой (20°), выражены признаки ротации позвонков в области

вершины дуги: тени остистых отростков лежат не на середней линии тел позвонков,

тени правой и левой ножек дуг лежат не на одинаковом расстоянии от средней

линии тел позвонков. Зеленые стрелки – тени остистых отростков, желтые – тени

ножек дуг.

Определяют

положение крестца по вырезкам латеральных масс. На прямой рентгенограмме часто

хорошо видны верхние края латеральных масс крестца. Следует определить их

уровень относительно горизонтали. В норме они лежат на одной линии, которая

берется от горизонтального края пленки. Если имеет место наклон таза, то

верхние края латеральных масс будут уже не на одном уровне. У таких больных

следует внимательно сравнивать ноги и искать возможное укорочение. Отметим, что

этот прием выполним не на всех снимках, иногда латеральные массы видны плохо.

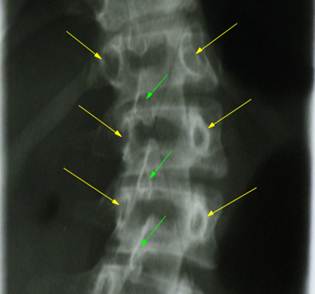

Слева

фрагмент прямой рентгенограммы позвоночика со сколиотической деформацией. Видны

верхние края латеральных масс крестца, лежащие на одном уровне относительно

горизонтали снимка. Вероятно, что

деформация позвоночника не связана с наклоном таза. Справа представлен аналогичный фрагмент, но

верхние края латеральных масс крестца лежат на разных уровнях – это признаки

наклона таза вправо. Возможно, что деформация позвоночника связана с

укорочением правой ноги и боковым наклоном таза. Зеленые стрелки обозначают верхние края латеральных масс.

После

анализа переднего снимка его изучают вместе с боковым. Следует оценить переднюю

и боковую рентгенограммы с учетом возраста ребенка: определить наличие открытых

зон роста и их соответствие возрасту, оценить форму ядер тел позвонков. Следует

искать и различные аномалии: Spina

Bifida (кроме физиологических), асимметричные позвонки, зоны

нетипичных просветлений, аномальные добавочные

позвонки. Поначалу это несколько трудно, мы рекомендуем вам цепляться взглядом

за всякую асимметрию теней позвонков на прямых рентгенограммах, затем изучать

эту же зону на боковых снимках, что позволит разобраться в её природе. Особенно

внимательно следует изучить зону вершины основной дуги, причем не только на

прямой, но и на боковой рентгенограмме.

На

боковой рентгенограмме возможно обнаружить изменения, соответствующие

юношескому остеохондрозу:

·

Хрящевые узлы в

телах позвонков

·

Склероз

замыкательных пластинок тел позвонков

·

Неправильная

форма и разорванность апофизарных колец

Поражается

грудной и верхняя часть поясничного отдела позвоночника, поражение средних и

нижних поясничных позвонков относится к казуистике.

Иногда

хрящевые узлы в телах пораженных позвонков называют грыжами Шморля. Это немного

неправильно, потому что грыжа Шморля является прорывром ткани пульпозного ядра

в тело позвонка. Она не хрящевая. Хрящевые узлы при юношеском остеохондрозе

образуются иначе: костная ткань развивающегося ядра окостенения тела позвонка

обрастает пораженный хрящ. Визуально хрящевой узел и грыжа Шморля на

рентгенограммах сходны, но вот суть их совершенно разная.

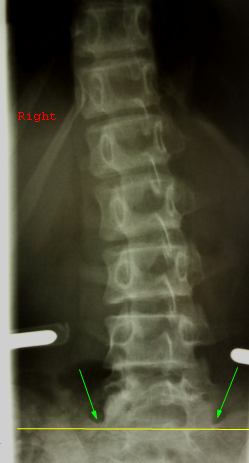

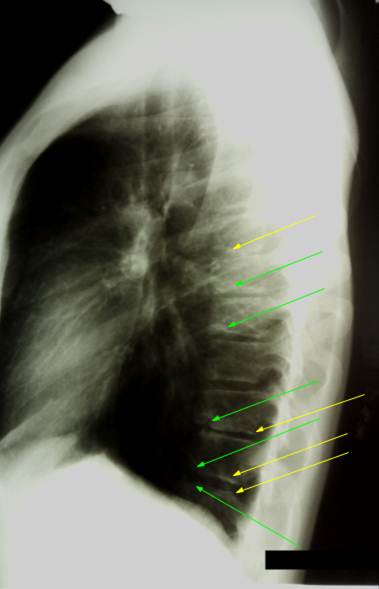

Боковая

рентгенограмма позвоночника ребенка 13 лет, на ней видна развернутая картина

поражения грудного отдела юношеским остеохондрозом. Наблюдаются хрящевые узлы,

вдающиеся в тела позвонков (обозначены зелеными стрелками), явления склероза

замыкательных пластинок вокруг узлов, а также фрагментарность и разорванность

апофизарных колец (желтые стрелки). Межпозвоночные пространства неравномерной

высоты, что свидетельствует о изменениях

в межпозвоночных дисках.

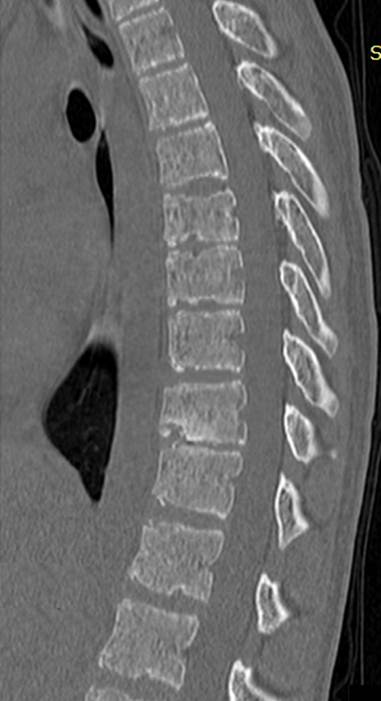

РК

– томография грудного отдела позвоночника того же ребенка, саггитальный скан,

который эквивалентен предыдущей рентгенограмме.

Хорошо видны хрящевые узлы различного размера, вдающиеся в тела

позвонков. Вокруг узлов заметно избыточное костеобразование – склероз

замыкательных пласитнок. Апофизарные кольца видны в виде точек повышенной

костной плотности у переднего и заднего краев тела позвонка, их изображение на

саггитальном скане не несет диагностической информации.

Аксиальный скан, виден крупный хрящевой узел в теле

позвонка (зеленая стрелка)

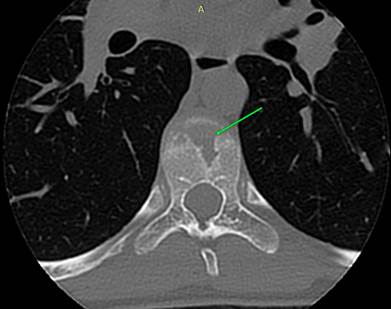

Фрагмент

боковой рентгенограммы позвоночника девушки 17 лет, демонстрирующий последствия

юношеского остеохондроза по завершении костного роста. Наблюдается деформация

тел позвонков, «искусанность» их краев, нарушение формы межпозвоночных

пространств, что соответствует изменениям в межпозвоночных дисках. Клинические проявления столь ярких рентгенологических

изменений отсутствовали. Вполне

возможно, что они разовьются с возрастом.

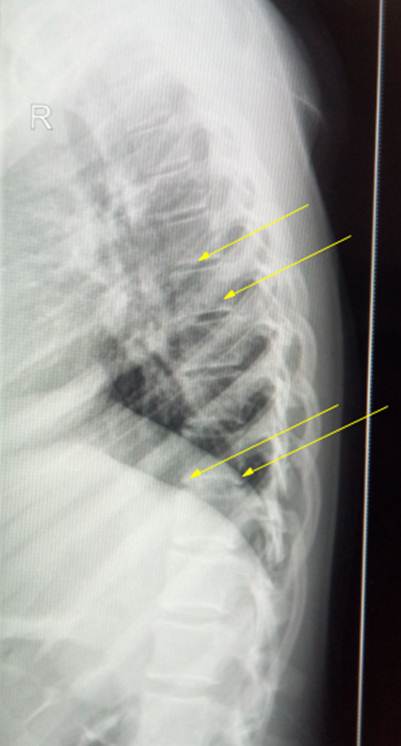

Боковая

рентгенограмма позвоночника здорового мальчика 13 лет, снимок делался по поводу

травмы. Обратите внимание на то, что тени замыкательных пластинок в разных

местах грудных позвонков имеют разную толщину и интенсивность, кое – где

наблюдается разорванность теней апофизарных колец (описываемые явления

обозначены желтыми стрелками). Что же

это, поражение юношеским остеохондрозом? – Нет. Присмотритесь, кажущаяся

картина неравномерности и разрывов апофизарных колец на самом деле связана с

наслоением изображения ребер и легочного рисунка. Кроме того, некоторая разорванность

апофизарных колец имеет место в норме. И самое главное – нет ни одного

хрящевого узла. Просветы между

позвонками ровные и одинаковые. Потому следует быть внимательным при

выставлении рентгенологического диагноза юношеского остеохондроза и

воспринимать видимые изменения в комплексе (хрящевые узлы – склероз

замыкательных пластинок – разорванность апофизарных колец). «Притяжение

за уши» подобного диагноза есть порочная практика, которая, увы, часто

имеет место.

На

боковой рентгенограмме следует обязательно определить состояние тел позвонков:

края позвонков должны быть ровные, апофизарные кольца (если они уже начали

окостеневать) должны иметь ровный, иногда слегка прерывистый контур. В возрасте

8-12 лет тела позвонков грудного отдела на боковых рентгенограммах имеют

клиновидный вид, что нужно помнить. Физиологическая клиновидность равна приблизительно

5° и распространяется на все позвонки грудного отдела. Патологическая

клиновидность превышает 5° и носит локальный характер, затрагивая 1-2-3 смежных

позвонка.

Боковая

рентгенограмма позвоночника здорового ребенка 8 лет. Обратите внимание, что начали

прослеживаться тени ядер окостенения апофизарных колец (некоторые из них

отмечены зелеными стрелками). Форма тел верхних грудных позвонков очевидно клиновидная, причем угол

клиновидности составляет 5 – 7 градусов. Тела нижних грудных позвонков имеют

несколько овоидную форму с отчетливым сужением кпереди. Подобная картина является нормальным явлением

для детей в возрасте 8 – 12 лет. При выставлении диагноза компрессионного

перелома тела позвонка следует опираться

не только на рентгенологическую картину, но и на данные анамнеза и клинического

осмотра.

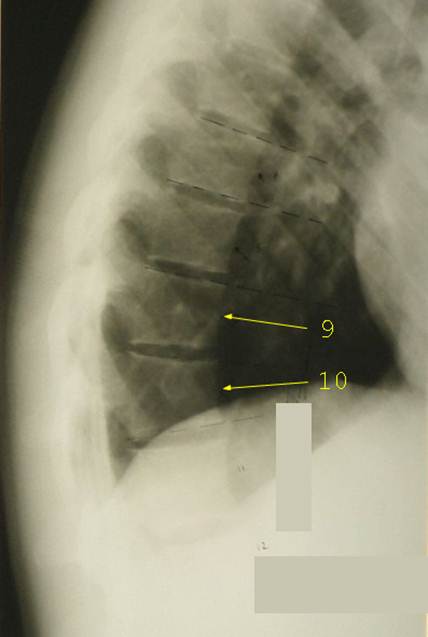

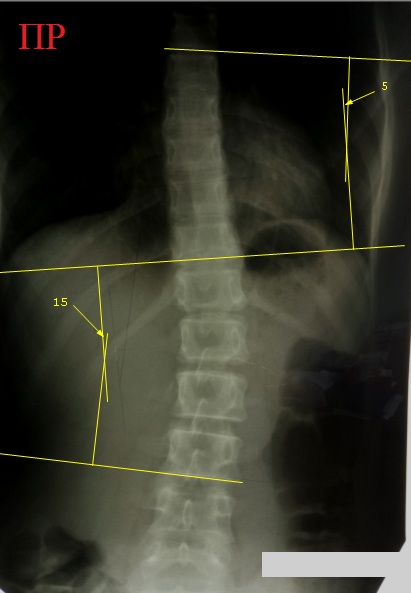

Компрессионный

перелом 9 и 10 грудных позвонков у девочки 16 лет, получившей кататравму –

падение со второго этажа. Клиновидность тела десятого грудного позвонка

составляет 15 градусов, девятого – 9 градусов. Пострадавшая жаловалась на

сильнейшие боли в спине при постукивании в области остистых отростков этих

позвонков, а также при любых движениях.

Диагноз компрессионного перелома тел 9 и 10 грудных позвонков не

вызывает сомнений. Удивительно, но никаких других повреждений, кроме обширного осаднения кожи спины и левого

бедра, больше не обнаружилось.

Увеличение

грудного кифоза, как всякая деформация позвоночника, может быть

некомпенсирована и компенсирована. Но тут есть свои особенности. Увеличение

грудного кифоза будет смещать центр тяжести тела человека вперед. Какое – то

маленькое смещение организм ещё перенесет, усиленно упираясь носками, а потом

можно и носом в землю упасть. Потому увеличение грудного кифоза надо сразу

компенсировать, надо возвращать центр тяжести на вертикаль крестца. И

происходит это компенсаторным увеличением поясничного лордоза. Круглая спина – это некомпенсированный случай

увеличенного грудного кифоза, который вы вряд ли увидите. Он очень быстро

переходит в компенсированный (кифотическая спина), потому нет смысла его

выделять в практической работе. Всякое увеличение грудного кифоза следует сразу

считать компенсированным.

На

боковых рентгенограммах иногда анализируют и редкие нарушения фронтальной

осанки: плоская спина и плоско – вогнутая спина. Первая проявляется малым углом

всех физиологичеких изгибов позвоночника: он прямой, словно палка. Вторая

проявляется наклоненным вперед крестцом, усиленным поясничным лордозом, который

резким изгибом переходит в уплощенный грудной кифоз. Такие деформации не

расчерчивают и не измеряют, потому что норм для них не существует.

Расчерчивание снимка и измерение углов деформаций

Расчерчивание

следует делать в самом конце его анализа. Иначе нельзя, потому что линии на изображении

могут помешать вам что-то на нем заметить. Общепринято расчерчивание снимка по

Коббу, которое достаточно простое. Вначале расчерчивают прямую рентгенограмму,

затем боковую.

Чертить

начинают с основной дуги. Определяют её вершину, после чего надо найти

нейтральные позвонки дуги. Их два – верхний и нижний. Стандартных приемов

поиска нейтральных позвонков нет, потому приведем наш. В области дуги следует

мысленно провести линии, параллельные нижним краям теней тел позвонков,

входящих в дугу. Естественно, со стороны вогнутости линии будут пересекаться.

Так вот, нейтральными позвонками будут те, линии которых дадут максимальный

угол при пересечении. Нейтральные позвонки находятся ближе к концам дуги, с

наработкой некоторого опыта вы будете находить их очень быстро. После того, как

с нейтральными позвонками вы определились, следует прочертить линии по нижним

краям их тел и вывести на сторону вогнутости. А затем из каждой линии берут

перпендикуляр, сводят их и пересекают. Угол между перпендикулярами и будет

углом деформации (угол по Коббу).

Если

имеется компенсаторная дуга, то её тоже надо измерить. Для этого снова

понадобятся нейтральные позвонки. Нижним нейтральным позвонком для

компенсаторной дуги будет верхний нейтральный позвонок основной дуги. А вот

верхний нейтральный позвонок компенсаторной дуги надо найти, руководствуясь

теми же принципами. Затем проводим линии по нижним краям тел позвонков, ставим

перпендикуляры и определяем угол компенсаторной дуги, он всегда меньше угла

основной.

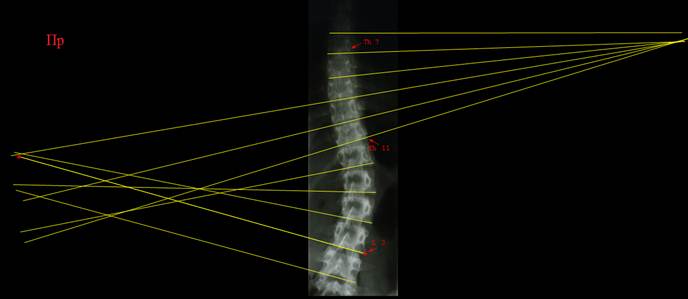

Прямая

рентгенограмма позвоночника ребенка 14 лет, сколиотическая деформация в грудном

и поясничном отделе компенсированная, S –

образная, выражена ротация позвонков. На

первом рисунке выполнен поиск нейтральных позвонков при помощи линий. На

практике так не делают, множество линий мы провели для наглядности примера.

Красными стрелками обозначены позвонки, линии которых дали максимальный угол

при пересечении. Вы видите, что найти эти позвонки будет не так уж трудно и без

множества линий. На следующем рисунке лишние линии убраны и проведены

перпендикуляры к линиям нейтральных позвонков. Красными стрелками обозначены

углы дуг (углы по Коббу). Угол основной дуги составил 30°, компенсаторной

- 14°. Деформация достаточно серьезная, это третья степень.

Метод

Кобба хорош да красив, но вот у детей до 10 лет, у которых тела позвонков не

полностью оссифицированы, не применим. Потому что края позвонков не видно,

видно только овальное ядро окостенения тела позвонка. В этом случае следует

применять метод Фергюсона. Так же определяют основную дугу. Затем берут

карандаш и отмечают точками центры ядер окостенения позвонков, входящих в дугу.

К точкам на обеих плечах дуги последовательно прикладывают линейку и проводят

две пересекающиеся линии. Да, линейка точно не ляжет на все точки, но надо

постараться максимально приблизить её к этому. Так же поступают и с

компенсаторной дугой. Проведенные линии эквивалентны перпендикулярам в методе

Кобба. Применять метод Фергюсона можно и на снимках взрослых, причём он даже

проще – вам не придется искать нейтральные позвонки. В методе Фергюсона есть

два НО: расчерчивание идет прямо на тенях тел позвонков, что затруднит

последующие просмотры снимков, и его нельзя применять в работе с призывными

контингентами.

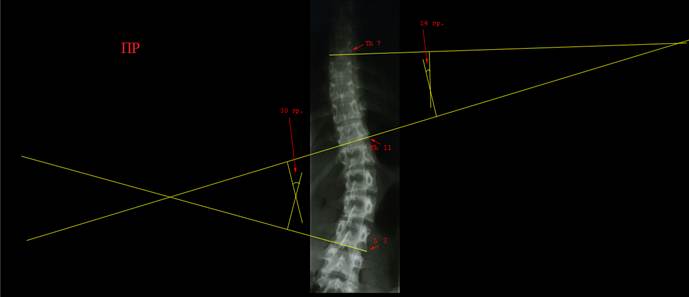

Прямая

рентгенограмма позвоночника ребенка 8 лет, сколиотическая деформация в нижней

части грудного отдела, некомпенсированная, С – образная, ротация позвонков отсутствует. Выполнение расчерчивание по Фергюсону –

просто, изящно и красиво. Угол дуги составил 8° - в

границах первой степени. Метод Фергюсона

является основным в работе с детьми до 10 лет.

Если

на прямой рентгенограмме полностью видны крылья подвздошной кости, то следует

выполнить Риссер – тест, который показывает интенсивность темпа роста скелета.

На краю гребня подвздошной кости можно наблюдать развитие и рост ядра его

апофиза. Оно возникает в 8-9 лет вблизи передней верхней ости в виде овальной

тени. Со временем ядро превращается в

узкую полоску, которая тянется все дальше и дальше в заднем направлении, к

задней ости крыла. В 13-14 лет полоска апофиза растягивается на всю длину

гребня крыла подвздошной кости, а после 15-16 лет срастается с основным костным

массивом. Для определения показателя Риссера длинник видимого края гребня

подвздошной кости разделяют на четыре части. Наиболее передняя часть является

первым сегметом, остальные нумеруются по порядку.

Если

ядро окостенения гребня подвздошной кости на снимке отсутствует, то показатель

Риссера равен 0.

Если

на снимке видно ядро окостенения гребня подвздошной кости, то показатель

Риссера равен числу сегментов, на которые он распространяется – от 1 до 4.

Если

на снимке наблюдается полное сращение апофиза гребня подвздошной кости с

основным массивом крыла, то показатель риссера равен 5.

Показатель

Риссера 0 соответсвует медленному ДОпубертатному росту ребенка. Интенсивный

костный рост, называемый пубертатным, соответсвует показателю Риссера 1,2 и 3.

Чем больше показатель, тем быстрее идет рост. Показатель 4 соответсвует

замедлению темпов роста, а 5 – его полному прекращению.

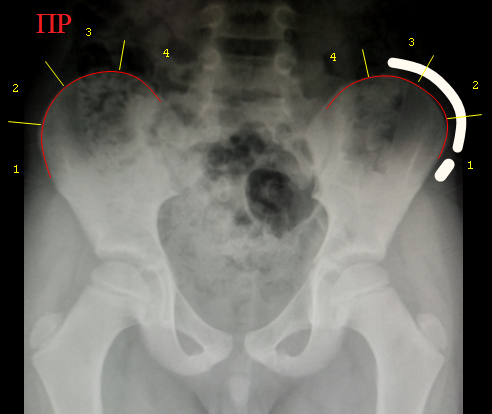

Пример

разметки края крыла подвздошной кости у ребенка 7 лет (ядра окостенения не

определяются, следовательно признак Риссера равен 0). На левой стороне снимка для примера проведена полстая белая линия,

имитирующая ядро окостенения гребня крыла подвздошной кости для признака

Риссера III. Маленький белый овал имитирует ядро окостененения

передней подвздошной ости.

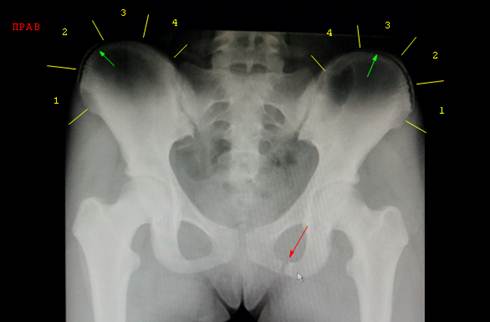

Снимок

таза девочки 15 лет, выполненный по поводу травмы. Хорошо визуализируются ядра

окостенения передних верхних остей и краёв крыльев подвздошных костей. Слева

ядро гребня дошло до третьего сегмента, справа до второго (зелёные стрелки).

Следовательно, признак Риссера равен трём.

Красной стрелкой обозначен перелом нижней ветви лобковой кости слева,

локализованный практически в зоне её слияния с ветвью седалищной кости (их

слияние происходит в возрасте 5 лет).

На

боковой рентгенограмме следует определить угол грудного кифоза. Это также

делают по методу Кобба. Проводят линии по нижнему краю тел 12 и 1 грудных

позвонков и выводят их вперед. Если 1 грудной

позвонок не виден, то линию проводят у 2 или 3 позвонка. Дальше все так,

как уже было описано: ставят перпендикуляры, пересекают их и замеряют угол. У

детей до десяти лет применение метода Кобба затруднительно из – за естественной

клиновидности тел позвонков. У них можно применять метод Фергюсона,

ориентируясь на центры тел позвонков.

Угол

клиновидности тела позвонка определяют так: проводят линии вдоль верхнего и

нижнего края его тела, продляют их вперед, берут из них перепендикуляры и

пересекают их. Угол пересечения и будет равен углу клиновидности тела позвонка.

В принципе, это тот же метод Кобба.

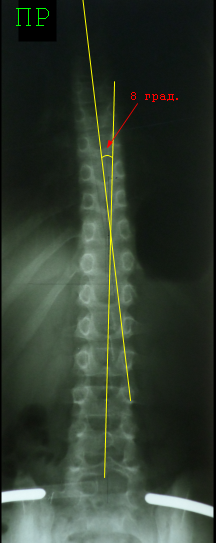

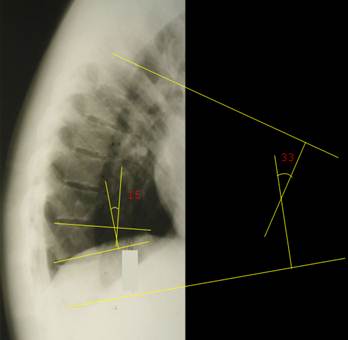

Слева

изображена боковая рентгенограмма

грудного отдела позвоночника ребенка 16 лет с компрессионным переломом 9 и 10

грудных позвонков, уже вами виденная. По методу Кобба выполнено определение

угла клиновидной деформации 10 грудного позвонка (15°), а также угла крудного кифоза (33°). Справа

изображена боковая рентгенограмма грудного отдела позвоночника ребенка 9 лет,

тела грудных позвонков имеют физиологическую клиновидность, что затрудняет

определение угла грудного кифоза по методу Кобба. Выполнено определение угла

грудного кифоза по методу Фергюсона (25°) – просто, изящно,

удобно.

Описание снимков с деформациями позвоночника

По

прямой рентгенограмме:

Какие

отделы захватывает деформация: деформация позвоночника в грудном и/или

поясничном отделе. Нередко пишут: «Деформация в грудопоясничном отделе…». А есть

такой отдел позвоночника? – Нет. Потому терпите, пишите правильно: «Деформация

в грудном и поясничном отделе…»

С

или S – образная

Компенсированная

или нет

Основная

дуга: сторона, угол, локализация вершины. Компенсаторная дуга: сторона, угол,

локализация вершины. Иногда перечисляют все входящие в дугу позвонки, что

позволяет судить об их длине: от верхнего нейтрального до нижнего нейтрального

позвонка.

Есть

ли признаки ротации позвонков

По

боковой рентгенограмме:

Угол

грудного кифоза.

Если

есть патологическая клиновидность тел позвонков – указание на конкретные

позвонки, углы их клиновидности.

Если

есть аномалии тел позвонков, как то: фрагментация апофизарных колец, склероз

замыкающих пластинок, хрящевые узлы – отмечаем это с указанием конкретных

позвонков.

Если

вы видите картину плоской спины или плоско – вогнутой спины, то просто следует

указать, что «изгибы позвоночника по типу плоской / плоско-вогнутой спины».

Не

стоит в рентгенологическом заключении писать диагнозы, например, «сколиоз», «болезнь

Шеермана - Мау». Описываются только изменения на снимках, а право ставить

диагноз остаётся за лечащим врачом.

Диагностика сколиозов

С

чего для врача начинается сколиоз?

Ребенка

привели родители, обнаружившие нарушение осанки.

У ребенка

на профосмотре обнаружили умеренное или значительное нарушение фронтальной

осанки.

Ребенок

жалуется на боль в спине и ему выполняется спондилограмма, на которой находят

сколиоз.

Так

или иначе, нарушение фронтальной осанки наводит на мысль о сколиозе. При

осмотре такого ребенка следует сделать упор на форму грудной клетки, высоту

стояния лопаток и длину ног. Обратите отдельное внимание на пробу Адамса, не

положительная ли она. Следует собрать анамнез: спросить, нет ли у других детей

или родителей искривлений позвоночника, не было ли у ребенка травм спины,

внутригрудных операций, не страдает ли он какими – нибудь неврологическими

заболеваниями. Запомните, что жалобы на боль в спине при умеренном нарушении

осанки меньше всего заставляют думать про сколиоз или иную деформацию

позвоночника. Современные данные указывают, что она становится причиной боли

при углах больше 25°. Объяснять боли в спине сколиозом есть порочная практика,

из-за которой иногда оказываются незамеченными серьезные и совсем не ортопедические

болезни.

Теперь

определяемся с видом сколиоза, какой он из трех: диспластический, вторичный или

идиопатический. Для этого нам понадобится вся полученная информация. В

дифференциальной диагностике видов сколиоза опираются тот факт, что подавляющее

большинство сколиозов идиопатические. Вначале мы выясняем, относится ли сколиоз

к идиопатическому. Если нет, то решаем вторичный он или диспластический. Для

того, чтобы уверенно определить идиопатический сколиоз, его следует изучить

подробно, знать его в лицо.

Первые

признаки идиопатического сколиоза появляются в 5-7 лет. У ребенка «плывет» в

сторону спина. Именно плывет: грудная клетка как бы съезжает в сторону, при

этом центр основания шеи находится сбоку от центра крестца. Это явление в

иностранной литературе называется Slide – Shift, буквально «соскальзывающее смещение». При осмотре

сзади нарушене осанки хорошо заметно: линия остистых отростков отклоняется в

сторону, нарушается симметричность треугольников талии. Все это мы уже

описывали в разделах пропедевтики и осмотра. Также мы говорили, что нарушение

фронтальной осанки есть практически у всех детей – их грудная клетка с плечевым

поясом так и ходит в стороны. И это абсолютно нормально! В группу

подозрительных на сколиоз попадают дети, у которых угол наклона линии остистых

отростков относительно вертикали превысил 5°, что означает умеренное или

значительное нарушение фронтальной осанки.

Следует

выяснить из анамнеза и осмотра, а также

данных рентгенографии, нет ли у ребенка вызывающих сколиоз заболеваний и

состояний, таких как:

Значимое

укорочение ноги. Предупреждаем вас от ошибки: никогда не считайте причиной

сколиоза укорочение ноги, которое меньше значимого для конкретного возраста

ребенка.

Травмы

и операции на позвоночнике в прошлом: переломы позвоночника, ламинэктомии,

фораминотомии.

Операции

на грудной клетке, при которых выполнялась межреберная торакотомия, а также

операции на почках, при которых выполнялся задне - поясничный разрез. Не

являются причинами сколиозов стернотомичские торакотомии и операции с разрезами

на передней брюшной стенке, а также лапароскопии и торакоскопии.

Неврологические

заболевания: спастические расстройства, родовые травмы плечевого сплетения. В

этом вопросе информацию дает не только анамнез, но и осмотр.

Заболевания,

сопровождающиеся явлениями остеохондроза: грыжи дисков, остеофиты, явления

юношеского остеохондроза.

Врожденные

аномалии позвоночника.

Семейная

история сколиозов.

Семейный

анамнез следует учитывать осторожно. В отдельных местах диагноз сколиоза

раздают щедро и им объясняют все проблемы больного. Как спросишь родителей про

сколиозы в семье, так и поехало: «И у меня, и у мужа, и у бабушек, и у дедушек

болит спина!». Уточните, в каком возрасте обнаружили, делались ли

рентгенограммы, какая степень деформации и как лечили. В расчет стоит принимать

случаи сколиоза II – III степени, которые были подтверждены рентгенологически.

На

рентгенограммах идиопатичекий сколиоз имеет свои признаки. У детей 5-6 лет

определяется отклонение позвоночного столба на уровне пояснично – крестцового

сочленения в сторону и его выпрямление в вертикальном направлении на уровне

нижних грудных или верхних поясничных позвонков . Мы видим только одну

(основную) дугу, соответсвенно, деформация называется C – образной. Вершина дуги лежит в области 11-12

грудных или 1-2 поясничных позвонков. Она не компенсирована: седьмой шейный

позвонок лежит не на вертикали из центра крестца, а в стороне от нее. Дуги при

идиопатическом сколиозе имеют большие радиусы и малую длину. Признаков ротации

позвонков нет. Угол деформации редко превышает 10°. Подобная картина

сохраняется примерно до 10 лет. Она или вообще не прогрессирует, или

прогрессирует медленно: нарастание угла деформации на 1-2 градуса происходит за

2-3 года. Не меняется и клиническая картина, основным проявлением остается

съехавший в сторону плечевой пояс. Проба Адамса остается отрицательной.

Снимки

детей 6 - 7 лет с впервые выявленным нарушением фронтальной осанки – «плывущей»

спиной, Slide – Shift. Снимки не расчерчены, угол деформации на них

не превышает 5-6 градусов. Снимки чётко раскрывают суть явления: некомпенсированная деформация

позвоночника в верхней части поясничного отдела без структурных изменений в

позвонках. Грудной отдел позвоночника не

деформирован, потому что он хорошо армируется структурами грудной клетки -

ребрами, грудиной. Грудная клетка балансирует на гибком поясничном отделе

позвоночника при помощи мышц поясницы и спины. У детей, чьи снимки

представлены, процесс балансировки определенно нарушен. Обратите внимание, что

в большинстве случаев Slide – Shift и вершина

основной дуги направлены в правую сторону.

А

дальше приближается пубертатный период. Движущая сила деформации возрастает

пропорционально темпам роста. Сколиоз становится компенсированным, а спустя 1-2

года и проба Адамса становится положительной, что говорит о появлении

структурных изменений в позвонках.

Рентгенограмма обычно выявляет компенсированную деформацию с одной

дугой: C – образная компенсированная (вы помните, что на самом

деле там есть компенсаторная дуга, просто она не видна и её не учитывают). Если

угол деформации основной дуги достигнет 20°, то компенсаторная дуга вполне

может проявиться и деформация станет S –

образной. Определяется смещение теней ножек дуг в сторону, что говорит о

ротации позвонков. Нарастание углов деформации ускоряется и может составлять

1-2 градуса за год.

К

счастью для детей, уже в 14 лет темпы роста замедляются, а в 15-16 лет рост как

таковой завершен. Деформация лишается движущей силы и перестает прогрессировать,

останавливаясь на достигнутом. Она не успевает набрать больших углов.

Снимки

позвоночника ребенка с идиопатическим сколиозом в возрасте 12 и 14 лет (справа

– слева соответственно). На снимке в 12 лет определяется компенсированная С - образная

деформация позвоночника в области верхней части поясничного – нижней части

грудного отделов. Признаки ротации позвонков в области дуги – тени ножек дуг

смещены от центральной линии тел позвонков. На снимке в возрасте 14 лет

определяется S - образная деформация

позвоночника, потому что сформировалась компенсаторная дуга 5° в грудном отделе. Смещение теней ножек дуг

относительно центральной линии тел

позвонков стало еще больше, что говорит о том, что структурные изменения в

позвонках увеличились. При этом нарастание угла деформации основной дуги

составило всего лишь 3 градуса.

Интересно, что в конкретном

примере Slide – Shift

и вершина дуги направлены влево.

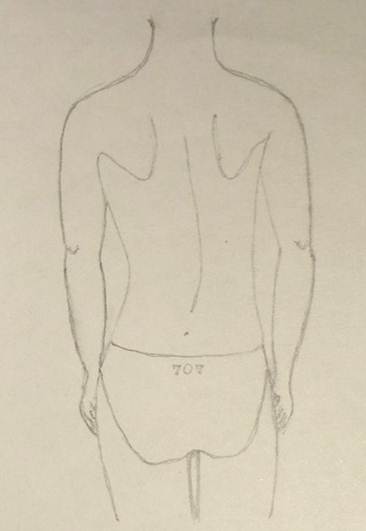

Снимок

позвоночника девочки 16 лет с идиопатическим сколиозом и её внешний вид при

осмотре сзади. Развитие болезни условно

завершено. На снимке определяется С – образная компенсированная деформация в

грудном и поясничном отделе с углом 20°. Выражена

ротация позвонков – тени ножек дуг отчетливо смещены относительно центральной

линии тел позвонков. Кстати, это

первичное обращение. До 16 лет нарушения

осанки почему – то никто не замечал. На

момент осмотра никаких жалоб со стороны больной не было. В конкретном случае

лечение будет малоэффективным, однако же и «страшные последствия» такой

деформации позвоночника весьма маловероятны. Девочка сможет жить счастливой и

полноценной жизнью, нарушение осанки иногда придется скрывать одеждой. Правда,

в космонавты её не примут.

Абсолютно

правильно будет сказать, что в течении идиопатического сколиоза есть два этапа:

медленный и быстрый.

Медленный

этап (возраст 5-10 лет): имеется некомпенсированное нарушение осанки умеренной

выраженности. На рентгенограммах выявляется некомпенсированная деформация

позвоночника без структурных изменений с вершиной в области нижних грудных

позвонков. Угол деформации медленно нарастает.

Быстрый

этап (11-15 лет). Нарушение осанки компенсируется и становится более заметным

при осмотрах. На рентгенограммах появляются признаки структурных изменений –

ротация позвонков. Нарастание угла деформации ускоряется.

Нетрудно

догадаться, что исход идиопатического сколиоза зависит от того, с чем мы придем

к началу быстрого этапа. Если мы придем с деформацией в пределах 5-10 градусов,

то по завершении быстрого этапа будем иметь сколиоз 10-15 градусов. А вот если

мы придем с 10-15 градусами, то дай бог нам остаться в границах второй степени

по его завершении. Это не опасно, но таки не безобидно. Молодые люди сильно

переживают по этому поводу, особенно если «артапет» наговорит им чуши про

перекос таза и т.п.

В

нашем Отечестве диагноз идиопатического сколиоза обычно ставят в 14-15 лет,

когда его уже можно и не ставить. Почему? Большинство проводящих профосмотры

считает, что пока нет положительной пробы Адамса, то сколиоза нет. Напоминаем,

что проба Адамса выявляет не сколиоз, а ротацию позвонков, т.е. структурные

изменения при сколиозе. Ротация позвонков возникает через несколько лет

существования сколиотической деформации.

Если

мы не можем отнести обнаруженный сколиоз к идиопатическому, то он вторичный или

диспластический. Их разделение проводится по характерным признакам.

Вторичный

сколиоз имеет причину, наиболее

вероятные из которых мы перечисляли. Должна прослеживаться чёткая причинно –

временная и причинно – топическая связь в анамнезе заблевания: что – то

произошло в определенном месте в определенное время и после этого развился

сколиоз. То, как проявляются и протекают вторичные сколиозы лучше всего покажут

два наших типичных клинических случая.

Мы

осматривали 12 летнего мальчика со сколиозом. Нарушение фронтальной осанки

умеренно выраженное, компенсированное. Левая лопатка лежит выше правой на 2 см.

В области правой лопатки имелся линейный шрам около 10 см. Проба Адамса

положительная. На рентгенограммах: С –

образная компенсированная деформация с углом 15°, вершина дуги лежала на левой

стороне в области 6-7 грудных позвонков. Признаки ротации позвонков. На первый

взгляд идиопатический сколиоз, ну да, деформация не маленькая. К 15 годам может

и к 20 градусам подойти. Смущает

локализация вершины деформации на уровне средних грудных позвонков, что

нехарактерно для идиопатического сколиоза. А из анамнеза мы узнали, что

мальчику в возрасте 3 дней делали операцию на пищеводе. Шрам от нее и

наблюдался в области лопатки. Это был вторичный сколиоз II степени после торакотомии. Прогноз в конкретном

случае благоприятный.

Второй

случай:

У

девочки 8 лет было выявлено нарушение фронтальной осанки, сделана

рентгенограмма, которая показала: С – образная компенсированная сколиотическая деформация,

угол дуги 12°, вершина дуги в области 1-2 поясничных позвонков слева. Был

выставлен диагноз идиопатического сколиоза и начато традиционное лечение в виде

физкультуры и массажа. При осмотре через год обнаружено, что осанка нарушена

выраженно, а рентгенография показала наличие компенсированной S – образной деформации позвоночника с углом основной

дуги 28°. Девочку направили на клиническую консультацию, на которой ей был

выставлен диагноз идиопатического сколиоза III степени и рекомендовано лечение жестким корсетом в

условиях интерната. Корсетотерапия была неэффективна, а вскоре появились

жестокие боли в спине. Проведенная по этому поводу РК - томография выявила

поражение правой половины дуги второго поясничного позвонка доброкачественной

опухолью – остеоид - остеомой. В профильном НИИ была выполнена гемиламинэктомия

второго поясничного позвонка и продолжено корсетное лечение. Через год после радикальной операции угол

деформации уменьшился до 20° и не прогрессировал, болей нет. Диагноз: вторичный

сколиоз II степени на фоне опухолевого поражения позвоночника,

состояние после оперативного лечения. Прогноз благоприятный. Врача –

консультанта, вероятнее всего, запутала локализация вершины основной дуги в

области L2, которая характерна для идиопатического сколиоза. Но

то, что его не насторожили стремительное прогрессирование деформации и

формирование четкой компенсаторной дуги, что совершенно не типично для

идиопатических сколиозов, следует считать серьезной ошибкой!

Самые

частые вторичные сколиозы – это сколиозы в результате укорочения ноги. О том,

как следует мерить ноги и какие укорочения следует учитывать, мы уже говорили.

Если есть значимое укорочение ноги и, как результат, умеренно нарушена

фронтальная осанка, да, больной подозрителен на сколиоз. Но вот есть ли он - это еще надо выяснить. Следует

перепроверить длину ног так, как это было уже не раз описано – компенсационным

методом. Убедитесь в том, что укорочение ноги значимо для возраста ребенка. А

затем компенсируйте укорочение мерными 5-мм. дощечками и проверьте фронтальную

осанку еще раз: стоя и в пробе Адамса. Если она стала правильной или

незначительно нарушенной, проба Адамса отрицательная, то все нормально. На

сколиоз человек не претендует, у него укорочение ноги со вторичным нарушением

осанки. А сколиоз, к счастью, ещё не успел развиться. Следует безотлагательно

принять меры, показанные при укорочении ноги, о чем мы расскажем в

соответствующем разделе. А вот если нарушене осанки не уменьшилось до

незначительного, то, вероятно, сколиоз уже успел сформироваться. Больному

назначается общепринятая рентгенография позвоночника в двух проекциях + снимок

в передней проекции с компенсацией укорочения ноги мерными дощечками.

Рентгенологическая

картина сколиоза из-за укорочения ноги похожа на идиопатический сколиоз:

первоначально формируется C – образная

деформация с вершиной в области верхних поясничных или нижних грудных

позвонков. Вершина дуги лежит на стороне укороченной ноги. У детей до 10 лет

деформация некомпенсированная и не структурная. На прямой рентгенограмме без

компенсации длины ноги четко определяется разный уровень латеральных масс

крестца из – за наклона таза. После 10 лет деформация закономерно

прогрессирует: компенсируется и становится структурной. Причем темпы прогрессирования зависят от

величины укорочения ноги. Рентгенометрию сколиоза при укорочении ноги следует

выполнять на передней рентгенограмме, сделанной с компенсацией укорочения.

Именно она показывает «сухой остаток» патологического процесса, с которым и

предстоит бороться после ликвидации укорочения. Рентгенограмма без компенсации

не может правильно отразить масштаб произошедших в позвоночнике изменений. Этот

вид вторичного сколиоза протекает относительно благоприятно, к 15 годам имеется

деформация 10°-15°. Но иногда она может дойти и до 20° и даже пойти в третью

степень. Все зависит от того, насколько укорочена нога и насколько своевременно

и полно вы это укорочение компенсируете.

Диспластичекий

сколиоз является самым редким в

практике. Несмотря на это, его диагностика не так сложна. Следует учитывать

особенности анамнеза, клиники и рентгенологической картины. Так же, как мы

сделали со вторичными сколиозами, мы поступим и с диспластическими: представим

вам их в виде двух типичных клинических случаев.

Брата

и сестру - мальчика 7 лет и девочку 5 лет – родители привели с одной жалобой:

«кривые спины». При осмотре: нарушение осанки умеренно выраженное у обеих

детей. У мальчика нарушение осанки компенсированное, проба Адамса

положительная. У девочки компенсации нет, но проба Адамса тоже положительная.

На рентгенограммах у двоих выявляется сходная картина: сколиотическая

деформация С – образная, с основной дугой 8° у девочки и 11° у мальчика.

Вершина основной деформации лежит слева на уровне 11-12 грудных позвонков. У

мальчика намечается компенсаторная дуга, можно думать, что через год – два она

сформируется. Ротация позвонков определяется на снимках обеих детей. Несмотря

на то, что локализация и

рентенологическая картина типична для идиопатического сколиоза, признать

его таковым нельзя: случай семейный, деформация быстро прогрессирует,

структурные изменения развились в возрасте до 10 лет. Это диспластический

сколиоз I/II степени.

Прогноз при отсутствии лечения здесь серьезный, детям потребуется терапия

жесткими корсетами.

Второй

случай:

Девочку

8 лет привели с жалобами «на сколиоз» после осмотра фельдшером в школе. Девочка

невысокая, фронтальная осанка умеренно нарушена. Но вот проба Адамса у нее была

не то что положительная, а слишком положительная – разница уровней правой и

левой половин грудной клетки при наклоне составила около 3 см! Рентгенография

выявила S – образную сколиотическую деформацию с основной дугой

24°. Вершина основной дуги лежит слева на уровне 6-7 грудных позвонков, дуга

очень малого радиуса. Выражена ротация позвонков: тени ножек в области вершины

дуги вышли за границы тени тела позвонка. Деформация вызвала уменьшение роста.

Причин развития сколиоза в анамнезе не выявлено, семейной истории сколиозов

нет. Диагноз: диспластический сколиоз II

степени. Прогноз без лечения серьезный, девочка принята на обследование в

профильный НИИ.

Для

диспластического сколиоза характерно:

Раннее,

в 5-6 лет, начало проявлений

Иногда

имеется семейная история сколиозов

Быстрое

прогрессирование: компенсация, развитие структурных

изменений

в возрасте до 10 лет.

Поражение

преимущественно грудного отдела позвоночника

Отсутствие

причинно – временных и причинно – топических связей

Ещё

одно правило, которого мы строго придерживаемся: идиопатический сколиоз не достигает

угла деформации больше II степени. Если

сколиоз достиг III степени, то это НЕ

идиопатический сколиоз! Если вы не можете найти причину такого сколиоза, у него

нет семейной истории, то все равно признавайте его диспластическим. Это будет

определенно правильно.

Классификации сколиозов King и

Lenke - Betz - Harms

Эти

классификации были созданы в 1980-х (King) и

1990-х годах (Lenke - Betz - Harms). Обе

классификации смотрят на сколиоз с позиции видимой рентгенологической картины:

количества дуг, их локализации и их

угловых показателей. В классификации King выделено

только 5 типов сколиозов, а в классификации Lenke - Betz - Harms большое множество.

Мы

скажем честно, что не знаем, как этими классификациями пользоваться и чем они

могут нам помочь. Отечественная литература поразительно однообразно и скупо

сообщает о том, что классификация King «ориентирована на хирургическое лечение сколиоза», а

классификация Lenke - Betz - Harms «современная

и глубокая». На деле же ими мало пользуются. Классификацию Lenke - Betz – Harms ограниченно используют специалисты в области

изготовления жестких корсетов и отдельные клиники, занимающиеся научной работой

в области хирургического лечения сколиозов. В повседневной же рутинной практике

ни та, ни другая классификации не используются.

Диагностика кифозов

Постуральный

кифоз. Проявляется незначительной или

умеренной кифотической осанкой: в положении лежа на животе – оперевшись на

локти кифоз обязательно должен выпрямляться. В подавляющем большинстве

постуральный кифоз выявляется у детей 10-14 лет. На рентгенограммах стоя

обнаруживается увеличенный грудной кифоз в пределах I – II степени.

Может иметь место клиновидность грудных позвонков, в том числе и в возрасте старше

12 лет, но в пределах 5° (не патологическая). Угол деформации или вообще не

прогрессирует, или увеличивается очень медленно. После завершения роста в 15

лет у человека остается кифотическая осанка без каких – либо клинических

проявлений. Постуральный кифоз может иметь значение при повышенных требованиях

к здоровью. Причины заболевания неизвестны, его можно считать «саггитальным

аналогом» идиопатического сколиоза.

Круглая

спина Линдеманна.

У

этой болезни есть три признака:

Выраженная

кифотическая осанка (кифоз не выпрямляется лежа).

Патологическая

клиновидность тел грудных позвонков и увеличенный

до II – III степени

грудной кифоз БЕЗ признаков поражения

позвонков

юношеским остеохондрозом

Семейная

история заболевания

Для

постановки такого диагноза достаточно типичной клинической и рентгенологической

картины. Семейный анамнез, при его наличии, даст дополнительные аргументы в

пользу диагноза. Но отсутствие семейной истории болезни не может его

отвергнуть. Не стоит ставить диагноз круглой спины Линдеманна детям младше 12

лет по таким причинам:

У

них еще не закончен процесс оссификации тела позвонка, для этого возраста

характерна клиновидность их тел в норме.

До

возраста 10 лет болезнь проявляется точто так же, как постуральный кифоз –

спина может выпрямляться лежа на животе.

Прогрессирование

кифоза с деформацией тел позвонков происходит после 10 лет, во время

пубертатного роста. Тогда становится понятно, что это что-то не то, потому что

постуральный кифоз не приводит к патологической клиновидности тел позвонков и

ригидному кифозу. После 15 лет деформация не прогрессирует, у больного остается

заметное нарушение осанки. Последствия болезни, несмотря на яркие внешние

спецэффекты, умеренные. Круглая спина

Линдеманна вызывается диспластическим процессом, поражающим тела позвонков. Это

«саггитальный аналог» диспластического сколиоза.

Болезнь

Шеермана – Мау. Заболевание,

поражающее грудной и верхнюю часть поясничного отдела позвоночника. Оно проявляется увеличенным грудным кифозом и

нередко сколиотической деформацией позвоночника в сочетании с типичной

рентгенологической картиной юношеского остеохондроза. В своей сути это еще один

«саггитальный аналог» диспластического сколиоза. Клинические проявления его

мало отличаются от круглой спины Линдеманна. В возрасте до 10 лет болезнь может

проявляться умеренной или незначительной кифотической осанкой, а может и вообще

не проявляться. После 10 лет, когда движущая сила деформаций позвоночника

возрастает, кифоз начинает прогрессировать, но тоже по – разному. Чаще всего к

14 годам развивается ригидная кифотическая осанка. После 14 лет развитие

деформации замедляется и в 15-16 лет прекращается. Очень редко болезнь Шеермана

- Мау может иметь злокачественное течение: уже в 5-6 лет у ребенка начинает

прослеживаться кифотическая осанка, которая прогрессивно увеличивается. Задолго

до 10 лет она может стать выраженной, т.е. нераспрямляющейся. После 10 лет у

ребенка формируется т.н. шеермановский горб, который складывает его буквально

пополам.

Рентгенография

при болезни Шеермана – Мау до 8 лет не выявляет каких – то особенностей. После

того, как на снимках начинают прослеживаться апофизарные кольца, появляется

типичная картина поражения тел позвонков юношеским остеохондрозом. Они

клиновидно деформируются и составляют увеличенный грудной кифоз.

Нередко

при болезни Шеермана – Мау можно обнаружить нарушение фронтальной осанки,

вызванное сколиотической деформацией. Обычно это С – образная компенсированная

деформация с вершиной в области нижней части грудного отдела позвоночника.

Практически всегда имеется ротация позвонков. Углы деформации не превышают

границы второй степени (25°). Этот сколиоз следует расценивать как вторичный к

болезни Шеермана - Мау.

Два

раза мы столкнулись с рентгенологическими изменениями, подобными болезни

Шеермана – Мау, которые не имели клинических проявлений. Снимки были выполнены

детям 12 и 14 лет по поводу заболеваний легких. Последующее рентгенологическое

обследование позвоночника не выявило его деформаций и подтвердило поражение

позвонков грудного отдела юношеским остеохондрозом (фрагментация апофизарных

колец, неравномерный склероз замыкательных пластинок и хрящевые узлы в телах

позвонков). В этом случае диагностировать болезнь Шеермана – Мау нельзя, потому

что клиновидная деформация тел позвонков и кифоз для неё обязательны.

Правильным диагнозом в этом случае будет юношеский остеохондроз.

Последствия

для здоровья при болезни Шеермана – Мау зависят от степени деформации

позвоночника, который она успеет создать до 15-16 лет. Обычно последствия

умеренные, степень кифоза (и иногда вторичного сколиоза) не превышает второй.

Болезнь

Кальве. Про нее мы уже практически

все рассказали: нарастающие локализованные боли в спине при вертикальных

нагрузках, затем резкое усиление боли, соответствующее компрессионному перелому

пораженного тела позвонка и медленное выздоровление, оставляющее характерный

острый кифоз. Рентгенография позвоночника до момента коллапса тела позвонка

может ничего не выявить. После коллапса тела позвонка рентгенологическая

диагностика не должна представлять трудностей. Традиционно считалось, что

причиной болезни является остеохондропатия ядра окостенения тела позвонка. Но в

1970 – х годах появились работы, основанные на биопсийном материале,

показавшие, что процесс связан с поражением позвонка эозинофильной гранулемой.

На настоящий момент особой ясности в этом вопросе нет.

Помните,

что болезнь Кальве относится к неотложным состояниям: при подозрении на неё

ребенка следует срочно направить в профильное стационарное лечебное учреждение.

Если такой возможности нет, ему должен быть обеспечен строгий постельный режим

сроком на месяц в домашних условиях.

Напрашивается

вопрос: а вторичный кифоз бывает? Теоретически да, а практически нет. Дело в том,

что для развития вторичного кифоза патологический процесс должен быть строго

симметричным, чего практически не бывает. Возможен только вторичный сколиоз с

кифозом.

Плоская спина и плоско – вогнутая спина

Это

редко встречающиеся типы нарушения осанки в саггитальной плоскости, которые

связаны с нарушением подвижности в межпозвоночных сочленениях.

Плоская

спина не представляет трудностей в диагностике. Все наши больные были

подростками 13-15 лет, которые были направлены по поводу «страшной спины». При

внешнем осмотре обращает на себя внимание необычно плоская спина: кифоз и

лордоз практически отсутствуют. Объем движений в поясничном отделе позвоночника

у этих детей оказался снижен. Наклоны в стороны не отличались от нормы, а вот

наклон вперед (при выполнении пробы Адамса) они выполняли туго. Подвижность в

межпозвонковых соединениях у них явно уменьшена. Рентгенографически выявлялся

позвоночник с практически отсутствующими физиологическими изгибами, другой

патологии не выявлялось. Мы уверены, что плоская спина может быть и у детей

младшего возраста. Но у ребенка до 10 лет она не бросится в глаза, а потому и

пройдет незамеченной. В классической отечественной литературе указано, что

плоская спина может сопутствовать сколиотическим деформациям. Но у наших больных,

которых было около десяти, сколиотические деформации не встретились ни разу.

Нам тяжело сказать о том, какой же вред здоровью может принести такое нарушение

осанки. Возможно, с возрастом и будут проблемы, потому что отсутствие

амортизации вертикальных нагрузок может провоцировать формирование грыж

межпозвоночных дисков. Из рекомендаций можно посоветовать носить амортизирующие

кроссовки в качестве повседневной обуви и избегать работы грузчиками.

Плоско

– вогнутая спина встретилась нам один раз у девочки 7 лет. Её осанка напоминала

шахматного коня: седловидный поясничный

лордоз резко переходил в уплощенный грудной кифоз. При этом она была невероятно

гибкой и ловкой, просто «гуттаперчевая девочка». В положении лежа нарушение

осанки исчезало, спина полностью выпрямлялась на поверхности кушетки.

Рентгенографически были выявлены наклоненный вперед крестец, круто изогнутый

поясничный лордоз, который резко переходил в почти прямой грудной отдел

позвоночника. Иных изменений не было выявлено. Очевидно, что у ребенка

подвижность в сочленениях позвоночника увеличена, равно как и во всех суставах.

Что причина этому? - Возможно,

наследственная аномалия, потому что мама девочки сообщила, что у неё в детстве

была такая же спина, от вида которой ахали и охали врачи. Это не помешало ей стать профессиональной

гимнасткой. Относительно вреда здоровью в конкретном случае можно предположить,

что есть риск перегрузки пояснично – крестцового сочленения с развитием болей,

есть даже риск спондилолиза и спондилолистеза. Мы рекомендовали носить

поясничный корсет в дневное время для разгрузки пояснично – крестцововго

сочленения и предотвращения таких неприятностей.

Кифосколиоз – что это такое?

Деформации

позвоночника во фронтальной и саггитальной плоскости не имеют свойства взаимного

исключения. Они вполне могут присутствовать у одного человека. При болезни

Шеермана – Мау часто встречается вторичный сколиоз. При вторичном сколиозе

может иметь место и кифоз. У ребенка с идиопатическим сколиозом может быть

постуральный кифоз .

Термином

«кифосколиоз» традиционно обозначают наличие деформации позвоночника в двух

плоскостях. Это не диагноз. Мы его не используем, потому что это некрасиво.

Выявленную сколиотическую и кифотическую деформации мы описываем по

раздельности, ставя два диагноза. Если одна деформация является причинной для

другой, то нужно указать это. Приведем примеры:

Болезнь

Шеермана – Мау с кифозом II степени.

Вторичный сколиоз I степени.

Укорочение

левой ноги 10 мм. Вторичный сколиоз I

степени.

Постуральный

кифоз.

Идиопатический

сколиоз I степени. Постуральный кифоз.

Общие принципы диагностики

деформаций позвоночника

Диагностика

всякой деформации позвоночника стоит на трех обязательных точках:

1.

Анамнез и осмотр

2.Рентгенологическое исследование

3. Динамическое

наблюдение

Первичный

прием не позволяет уверенно поставить диагноз, что вы, возможно, уже поняли. Вы

можете его предположить с высокой долей вероятности, но не больше. Окончательно

можно определиться где – то через год, когда увидите динамику изменений и

соотнесете её с вашим диагнозом. Этот момент надо обязательно и сразу объяснять

родителям. На первичном приеме их следует обучить проверять осанку. Для этого

просим их внимательно смотреть на то, как это делаем мы. Врач должен осмотреть

ребенка через год и определиться с диагнозом. В случае отрицательной динамики

обязательно выполнение рентгенографии. Во всех случаях родители должны

продолжать ежегодно контролировать осанку ребенка до возраста как минимум 15

лет и обращаться к вам в случае ухудшения. Мы рекомендуем им фотографировать

каждую проверку, чтобы не попасть в плен иллюзий.

Такая

последовательность действий применима в относительно спокойных случаях – при

деформациях в пределах II степени,

когда диагноз балансирует между идиопатическими деформациями и другими её

видами. В случае, когда на первичном приеме вы обнаруживаете деформацию III или IV степени,

когда диагноз ясен сразу (так может быть при болезни Шеермана – Мау, некоторых

диспластичеких или вторичных деформациях) наблюдать нечего и следует сразу

приступать к специфическому лечению.

Лечение деформаций позвоночника

«Лучшее

лечение – этиологическое лечение». Этот лозунг помнит любой врач из курса

патофизиологии. Ну что говорить, на самом деле, устранив причину, можно

вылечить больного хорошо и надолго. Только где та причина и как её устранаять,

особенно если речь идет о деформациях позвоночника.

О

причинах деформаций позвоночника мы уже говорили. Их три группы:

диспластические процессы в позвоночнике, заболевания и травмы и неустановленные

причины. Из всех них можно устранить только некоторые: компенсировать

укорочение ноги, удалить опухоль позвонка, удалить добавочный позвонок.

Остальное неустранимо. Если была межреберная торакотомия, то уже ничего не

поделаешь. Если у ребенка спастическое расстройство, то оно с ним и останется.

Диспластический процесс генетически запрограммирован и тоже никуда не денется.

Да и то, даже после устранения причины (как в случае с опухолью позвонка) потом

все равно придется лечить сколиоз, потому что сам он не пройдет. Поэтому в

лечении деформаций позвоночника приходится прибегать к патогенетическим

методам. А суть их патогенеза простая: воздействие силы тяжести на позвоночник.

Мы не можем устранить силу тяжести, потому приходится помогать позвоночнику

поддерживать правильную форму. В этом и есть вся простая суть патогенетического

лечения деформаций позвоночника.

Идиопатичекий

сколиоз и постуральный кифоз тоже имеют условную причину: нарушение

балансировки туловища позно – тоническими рефлексами. Верхняя половина тела

человека – грудная клетка, плечевой пояс и голова – опираются на достаточно

гибкий и упругий поясничный отдел позвоночника. Тело человека балансирует

верхней половиной туловища на поясничном отделе позвоночника подобно жонглеру,

который удерживает на трости поднос с бокалами. Реализуется это позно –

тоническими и вестибулярными рефлексами, исполнительными механизмами которых

являются подвздошно поясничные мышцы и длинные мышцы спины. Они хорошо

справляются со своими задачами, но иногда бывают у них и огрехи. И поплыла

спина, вот вам и Slide – Shift. Это мышечно –

тоническая теория деформаций позвоночника, она

была сформулирована еще в 19 веке, но, как видите, актуальна по сей

день.

Итак,

задача поставлена – помочь позвоночнику поддерживать правильную форму. Решают

её при помощи ряда методов, которые мы приводим в последовательности,

отражающей их масштабность.

Укрепление

мышц туловища физкультурой, создание «мышечного корсета», который удерживал бы

позвоночник

Стимуляция

мышц туловища на стороне вершины деформации

Применение

поддерживающих корсетов

Терапия

лежачим режимом

Укрепление

позвоночника имплантируемыми конструкциями

Физкультура является самым давним лечением деформаций позвоночника.

Больные выполняют ряд упражнений, которые укрепляют мышцы спины преимущественно

на стороне вершины деформации. У маленьких детей с «плывущей» спиной полезны slide – shift

упражнения. И вообще, физкультура полезна всем. Но как метод лечения деформаций

позвоночника она имеет невысокую эффективность, которой может быть достаточно

только для идиопатических деформаций.

Стимуляция

мышц спины на стороне вершины

деформации. Метод был разработан в

1970-х годах, тогда считался очень новаторским и прогрессивным. Применяли

черезкожную электрическую стимуляцию стационарными аппаратами. Некоторые пошли

дальше и выполняли имплантацию электродов, выводя провода к наружным

портативным стимуляторам, которые больной мог носить. Считалось, что стимуляция

должна производится как можно дольше для максимальной эффективности. Известный

вертебролог Яков Лейбович Цивьян создал полностью имплантируемые, непрерывно

действующие мышечные стимуляторы и устанавливал их детям с тяжелыми диспластическими сколиозами. Увы, результаты

оказались очень скромным. В настоящее время метод практически оставлен. Иногда

применяют наружную стимуляцию мышц спины аппаратами типа «Амплипульс».

Применение

поддерживающих корсетов. Это основной

метод лечения деформаций позвоночника в настоящее время, дающий хорошие

результаты. Есть два основных вида корсетов: мягкие корсеты и жесткие корсеты.

Раньше появились мягкие корсеты, их делали уже в 19 веке. Принцип мягкого

корсета прост: в тканевую основу вставляются жесткие вставки, а сам корсет плотно

закрепляется на теле больного шнуровкой. На сегодняшний день изготовляют только

мягкие поддерживающие корсеты для поясничного отдела позвоночника и корсеты -

реклинаторы для грудного отдела позвоночника. Первые применяются при различных

проблемах в пояснично – крестцовом сочленении,

вторые прменяются при кифозах. При сколиозах мягкие корсеты в настоящее

время не используются.

Жесткие

корсеты появились во второй половине 20 века. Вначале это были достаточно

устрашающие конструкции, ярким примером которых может быть корсет типа Milwakee. Помимо того, что его использование мучительно для

больного, этот корсет не поддерживает, а вытягивает позвоночник, что делать как

раз нельзя. Но в 1950-е этого не знали.

Позже

появились жесткие противовыдавливающие корсеты, в нашем Отечестве известные как

корсеты типа Шено. Это индивидуальные ортопедичекие изделия, процесс

производства которых сложен: с туловища больного снимают гипсовый слепок, на

основании слепка изготавливают матрицу, которую моделируют в зависимости от

расположения вершин дуг деформации. Принцип действия противовыдавливающего

корсета в том, что напротив вершины дуги в боковой стенке корсета делается