Глава

10. Плоскостопие

Плоскостопие

- это ещё один неисчерпаемый источник эмоций после нарушений осанки и болей в

спине. Но, в отличие от них, плоскостопие не является опасным явлением и усилия

врача тратятся не на диагностику и лечение, а на разъяснение этого факта

родителям. Усугубляет положение дел терминологическая путаница, обилие

НЕмедицинской информации о «страшных последствиях» плоскостопия и целителей,

готовых его возмездно лечить чуть ли не с первых дней жизни ребенка.

В

разделах пропедевтики и осмотров плоскостопие было достаточно подробно

разобрано. Мы уже рассказывали, как

формируется стопа когда описывали их врожденные деформации. Потому сейчас мы

просто повторим некоторые моменты, подведем итоги и расскажем о лечении.

Формирование стопы

Стопы

новорожденного. Стопа новорожденного

ребенка отличается очень большой подвижностью в таранно – ладьевидном суставе:

стопа может в нем перегибаться, её передний отдел легко отклоняется в нем

кнаружи и внутрь (вальгус стопы и варус стопы). У большинства новорожденных

стопы находятся в состоянии приведения (варуса), который самостоятельно

разрешается через несколько недель. В три месяца стопы лежащего ребенка уже

похожи на стопы более взрослых детей: они ровные и занимают слегка согнуторе

положение. Объем движений в их суставах остается увеличенным. Это следует

помнить при проверке разгибания у детей первого года жизни: в случае укорочения

ахиллова сухожилия стопа не будет

пружинить педалькой, как это происходит у старших детей, а перегнется в области

головки таранной кости, пяточка при этом останется на месте.

Стопа

первохода. Когда ребенок впервые

становится на ноги стопа принимает на себя вес туловища и поддерживает его в

вертикальном положении. При этом она заметно меняется: у стоящего ребенка стопа

приобретает отчетливую вальгусную деформацию, изгибаясь в таранно – ладьевидном

суставе кнаружи. Естественно, никакого свода стопы не наблюдается. При снятии

нагрузки стопа становится абсолютно ровной. Причина этого явления в том, что

стопа сохраняет гиперподвижность в суставах. Когда ребенок становится на ноги

происходит взаимное перемещение таранной и пяточной костей – их передние отделы

расходятся. Получается наружная девиация в таранно – ладьевидном суставе, он

просто лежит на поверхности пола, что мы можем наблюдать у всякого

первоходящего ребенка. Такая стопа будет плохо служить человеку: она не будет

амортизировать, она не будет создавать хороший толчок при ходьбе и обеспечивать

надежный упор при наклонах вперед. Можно условно сказать, что у первоходящего

ребенка имеется плоскостопие третьей степени с вальгусной деформацией стопы. И

это для него норма! Но стопа такой не останется. Происходит созревание

соединительной ткани: связки становятся более толстыми и прочными. Начинают

работать и набирать силу мышцы – стабилизаторы стопы: передняя и задняя

большеберцовые мышцы и короткая и длинная малоберцовые. В результате

подвижность в таранно – ладьевидном суставе стопы прогрессивно падает, он занимает

среднее, близкое к нейтральному положение, а движения в нем ограничиваются

единицами градусов.

Стопа

ребенка 3 лет. К трем годам

физиологический вальгус стоп практически исчезает: внутренний край стопы у этих

детей прямолинейный. Свод стопы пока не прослеживается ввиду малых линейных

размеров костей стопы и «пухлости» её мягких тканей. Опять же условно скажем,

что у этих детей плоскостопие третьей степени без вальгусной деформации – и это

тоже норма!

Стопа

ребенка 5-6 лет. Уже в четыре года у

большинства детей начинает просматриваться свод стопы, который к пяти – шести

годам достигает линии третьего пальца стопы.

Поперечный

свод стопы не проходит таких отчетливых стадий развития: даже у первоходящих

детей его вид естественный, подобный стопам старших детей и взрослых.

Развитие плоскостопия и его отношение к возрасту

ребенка

Если

посмотреть на последовательность формирования стопы, то получается, что ребенок

начинает ходить с плоскостопием третьей степени и вальгусной деформацией,

которые к 5-6 годам претерпевают обратное развитие. Задержка процесса на каком

– то этапе приводит к развитию

заболевания. Потому в диагностике плоскостопия важно знать возраст, в котором

можно поставить тот или иной диагноз, когда изменения стопы перестают быть

физиологическими и уже не приходится надеяться на их разрешение.

Вальгусная

деформация стопы имеется у детей от момента начала ходьбы и обычно сохраняется

до 3 лет. Крайним возрастом, в котором вальгусные стопы еще можно считать

нормой, мы считаем 4 года. После четырех лет вальгусная деформация стопы

является однозначно патологическим явлением. Ещё в разделе процедур осмотра мы

обращали ваше вниманиена то, что у вальгусно деформированной стопы свод не

может сформироваться. Потому у этих детей после 6 лет можно говорить о

плоскостопии третьей степени с вальгусной деформацией стоп.

Если

физиологический вальгус стоп у ребенка вовремя разрешился, то нарушения могут

произойти на этапе открытия свода стопы, он может оказаться недостаточно

глубоким. После 6 лет ребенку можно диагностировать плоскостопие определенной

степени, в зависимости от ширины свода.

Поперечное

плоскостопие в своих проявлениях - стопа портного и Hallux Valgus

-

обычно начинает проявляться после 10 лет, т.е. в пубертатном периоде. В более

младшем возрасте дети легковесные, потому перений свод стопы у них при ходьбе

распластывается слабо. При этом давление стенок обуви на головки первой и пятой

плюсневой костей будет небольшим. По мере набора веса тела передний свод стопы

будет распластываться всё сильнее и всё с большей силой головки плюсневых

костей будут прижиматься к стенкам обуви. Со временем это приведет к

последствиям: костным разрастаниям в основаниях головок плюсневых костей,

боковой девиации пальцев и внешним проявленям в виде боли, воспаления и кожного

намина.

Частота

встречаемости отдельных видов плоскостопия очень различна. Ввиду того, что в

нашем Отечестве традиционна гипердиагностика плоскостопия, а в не нашем оно вообще

за проблему не считается, то мы не можем привести надежных литературных данных.

В нашей практике плоскостопие третьей степени с вальгусной деформацией стоп

встречается не более 10 раз в год, без вальгусной деформации стоп 2-3 раза в

день(!), поперечное плоскостопие не чаще 2-3 раз в год. C тарзальными коалициями мы сталкивались лишь один раз.

Очевидно то, что 99,9% случаев плоскостопия относятся к безобидному

двухстороннему уменьшению ширины свода стопы.

Причины плоскостопия

Есть

одна заслуживающая внимания причина плоскостопия – врожденное укорочение

ахиллова сухожилия. В отличие от развившегося после рождения, оно вызывает не

эквинус, а нарушение взаимной ориентации таранной и пяточной костей, вальгус

стопы и недоразвитие её свода, что, собственно, и является плоскостопием. К

сожалению или к счастью, связать все случаи плоскостопия с укорочением ахиллова

сухожилия никак не получится, потому что в подавляющем большинстве укорочения

сухожилия трицепса голени у больных продольным плоскостопием не выявляется.

Иногда встречаются дети, у которых плоскостопие сочетается с вальгусной

деформацией оси ног, иногда бывают семейные случаи заболевания. Что их

вызывает? - Вероятно, генетически обусловленные особенности организма.

Диагностика плоскостопия

Осмотр

является основой диагностики плоскостопия. Следует обратить внимание не только

на стопы, но и на ноги в целом: оси, длина, укорочения. При выявлении

плоскостопия обязательно следует проверить объем разгибания стопы, провести

трицепс – тест (пробу Сильверштеда). Изредка встречается одностороннее

плоскостопие. Этим случаям следует уделить дополнительное внимание: проверить

фронтальную осанку, обратить еще раз внимание на объем движений стопы. Также

следует обязательно проверить ротационную подвижность стопы: её супинацию и

пронацию. Они могут быть ограничены вплоть до их полного отсутствия из – за

редкого явления срастания костей предплюсны между собой, называемого

тарзальными коалициями. Тарзальные коалиции достаточно часто сопровождаются

плоскостопием и болями в стопе при ходьбе, которые являются причиной первичного

обращения. Также они могут протекать совершенно бессимптомно и становиться

случайной рентгенологической находкой. Выявление тарзальных коалиций при

плоскостопии чрезвычайно важно - связанное с ними плоскостопие не поддаётся

лечению ни консервативными, ни оперативными методами лечения простого

плоскостопия!

Возможно,

именно связанное с тарзальными коалициями плоскостопие в старой советской

литературе называли «статическим плоскостопием». В иностранной литературе для

обозначения этого плоскостопия иногда применяют термин «rigid flatfoot»,

а простое плоскостопие называют «flexible

flatfoot», т.е. гибкое. Если используется термин «плоскостопие

/ flatfoot» без дополнительных указаний, то его по умолчанию

считают гибким, или простым.

Плантография

(изучение отпечатка стопы) является ведущим методом, подтверждающим диагноз и

позволяющим установить степень плоскостопия. Не имеет значения то, как вы её

реализуете – с помощью компьютерного плантографа или картонным щупом, как это

делаем мы. Для определения степени

продольного плоскостопия измеряют ширину отпечатка свода стопы и её отношение к

осевым линиям 1-3 пальцев. Для определения степени поперечного плоскостопия на

плантограмме измеряют угол девиации большого пальца или мизинца. Распределение

значений углов по степеням приведено чуть ниже в разделе рентгенодиагностики,

потому что оно применимо как к рентгеновским снимкам, так и к плантограммам.

Рентгенография

стоп в диагностике плоскостопия у детей является дополнительным методом.

Выполняются рентгенограммы каждой стопы в прямой и боковой проекциях под

нагрузкой, то есть стоя! Выполнение простых рентгенограмм без нагрузки для

диагностики плоскостопия бесполезно.

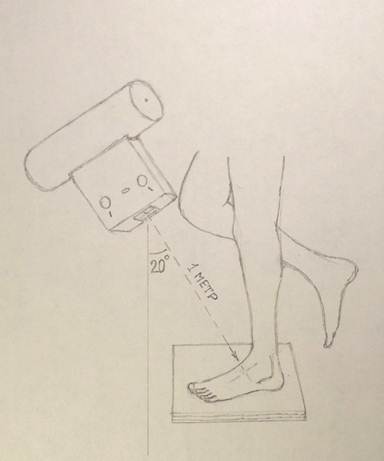

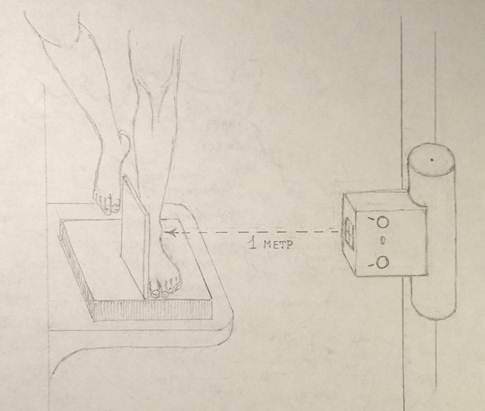

Правила

выполнения рентгенографии стоп под нагрузкой

Боковой

снимок расчерчивается для диагностики продольного плоскостопия. Ставятся три точки:

1.

Самая нижняя точка, которой контактирует с поверхностью пола головка первой

плюсневой кости

2.

Передний нижний край ладьевидной кости

3.

Самая нижняя точка, которой контактирует с поверхностью пола пяточная кость

Точки

соединяются линиями, получается треугольник. Угол, который лежит вершиной на ладьевидной кости,

называется углом продольного свода. Из

него опускается перпендикуляр на линию, которая соединяет первую и третью

точку. Его длина называется высотой продольного совда. В зависимости от этих

двух показателей определяют рентгенологическую степень плоскостопия.

|

Степень плоскостопия |

Угол продольного свода |

Высота продольного свода |

|

I |

131° – 140° |

35 – 25 мм. |

|

II |

141° – 155° |

24 – 17 мм. |

|

III |

> 155° |

< 17 мм. |

Эти

нормы пригодны только для группы детей 18 лет и старше, потому что выведены для

взрослых людей. Мы назначаем рентгенографию при наличии болей в стопах, работе

с призывным контингентом и в ситуации, когда можно надеяться на ложное

плоскостопие. Ложное плоскостопие – это не заболевание, это последняя надежда

для детей, которым предстоят медицинские комиссии с повышенными требованиями к

здоровью. Суть проста: если при осмотре выявляется плоскостопие, то следует

сделать боковые рентгенограммы под нагрузкой. Иногда высота свода и подтаранный

угол на них могут уложиться в нормы, тогда плоскостопие признается ложным и

комиссия пропускает человека.

На

прямой рентгенограмме при поперечном плоскостопии можно выявить костные

разрастания в области головок первой или пятой плюсневых костей, боковую

девиацию проксимальных фаланг первого или пятого пальца от осей соответсвующих

плюсневых костей. Также определяют

межплюсневый угол и угол открытия переднего свода стопы. Кроме того, прямая

рентгенография под нагрузкой хорошо отражает вальгусную деформацию оси стопы в

таранно – ладьевидном суставе, которая может сопровождать продольное

плоскостопие III степени.

Боковую

девиацию первого или пятого пальца определяют, проводя осевые линии по

плюсневой кости и проксимальной фаланге.

Угол отклонения между линиями и будет искомой величиной.

Межплюсневый

угол: проводят линии по осям первой и второй плюсневых костей, угол между ними

будет равен межплюсневому углу. В норме он не больше 10°.

Угол

открытия переднего отдела стопы: проводят линии по осям первой и пятой плюсневых

костей, угол между ними будет равен углу открытия переднего отдела. В норме он

не больше 35°.

Степени

Hallux Valgus и стопы тейлора в зависимости от

угла девиации пальца:

|

Степень |

Угол девиации для HalluxValgus |

Угол девиации для стопы тейлора |

|

I |

15° –20° |

10° – 15° |

|

II |

21° –30° |

16° – 20° |

|

III |

> 30° |

> 20° |

Межплюсневый

угол и угол открытия переднего отдела стопы при поперечном плоскостопии

увеличиваются. Следует ориентироваться на

такие значения:

|

Степень |

Межплюсневый угол |

Угол открытия переднего отдела |

|

I |

11° – 15° |

16° – 20° |

|

II |

16° – 20° |

21° – 25° |

|

III |

> 20° |

< 25° |

При

выставлении степени поперечного плоскостопия по рентгенограмме следует учитывать

все три показателя (угол девиации пальца, межплюсневый угол и угол открытия

переднего отдела) и выставлять максимально определяемую по ним степень.

Например, если на снимке угол девиации пальца соответствует первой степени, а

межплюсневый угол второй степени, то слеудет выставлять вторую степень.

Рентгенограммы

стоп могут выявить редкое явление – сращение костей предплюсны, или тарзальные

коалиции. Наиболее часто выявляется сращение пяточной и ладьевидной костей, а

также пяточной и таранной костей. Более редкими вариантами сращений являются

таранно

– ладьевидное, кубо – ладьевидное,

ладьевидно – клиновидное, пяточно – кубовидное, сращения с плюсневыми костями и

множественные коалиции. Коалиции могут поражать как одну, так и две стопы.

Следует помнить, что простые рентгенограммы могут быть недостаточно

информативны в плане определения масштабов и границ сращений между костями.

Этим больным абсолютно показано назначеине РК – томографии обеих стоп. Основным

диагнозм этих больных будет тарзальная коалиция, а ригидное плоскостопие, с ней

связанное, рассматривается как одно из её проявлений.

Примеры

диагнозов:

Продольное

плоскостопие II степени.

Продольное

плоскостопие III степени с вальгусной деформацией стоп.

Поперечное

плоскостопие: Hallux Valgus II степени слева.

Лечение плоскостопия

Есть

консервативные и хирургические методы лечения плоскостопия. Консервативные

методы, представленные специально сформованными стельками с выкладкой свода

стопы дешевы, безопасны, но

малоэффективны. Хирургические методы эффективны, но предлагают ребенку

перенести минимум две операции и тяжелый реабилитационный период. По нашему

мнению, которое разделяется многими другими специалистами, хирургическому

лечению подлежат все случаи плоскостопия третьей степени с вальгусной

деформацией стоп и случаи поперечного плоскостопия, которые не удалось

перевести в ремиссию консервативными мероприятиями. Оперативному лечению

обязательно подлежит плоскостопие, которое связано с врожденным укорочением

ахиллова сухожилия. Остальные случаи следует лечить консервативно… или не

лечить вовсе. Катания палочек, хождение по камешкам и прочие широко

практикуемые методы не вредны, потому могут применяться. Проинформируйте

родителей о том, что эффективность такого лечения низкая. У детей 5 – 6 лет с

вальгусной деформацией стоп, у более старших детей с вальгусной деформацией

стоп и плоскостопием третьей степени до возраста 8 лет, с которого применяется

оперативное лечение, следует использовать ортопедические стельки.

Оперативные

методы лечения плоскостопия. В

настоящее время у детей применяется два основных способа операций: подтаранный

артрориз и подтаранный артроэрез. Обе операции призваны уменьшить имеющуюся при

плоскостопии гиперподвижность в подтаранном суставе и взаимное смещение пяточной

и таранной костей. Оптимальным возрастом для этих операций считается 8-12 лет.

Суть подтаранного артрориза в том, что в таранную кость вкручивается винт таким

образом, что её смещение относительно пяточной кости становится резко

ограниченным. Подтаранный артроэрез заключается во введении в таранный синус

цилиндрического импланта, который также служит препятствием для взаимных

перемещений таранной и пяточной костей.

В

некоторых клиниках операцию артрориза или артроэреза дополняют тенотомией по

Страйеру. Считается, что это должно улучшить результаты. В этом случае процесс

разделяется на две операции. Отдельно оперируется правая и левая нога с

интервалом несколько месяцев, который нужен для носки гипса после тенотомии. А

потом ребенку еще предстоит операция по удалению имплантов через несколько лет.

Такое лечение, с двух или трехразовым операционным риском, должно быть строго

обоснованным – только для здоровья, но не для красоты.

При

плоскостопии третьей степени со значительной вальгусной деформацией стоп

эффективности операций подтаранного артрориза или артроэреза может не хватить

для коррекции деформации. Потому перед выполнением следует проверить, хватит ли

их для коррекции вальгуса стопы. Мы делаем это так: стопы у лежащего больного,

т.е. без нагрузки, должны становиться прямыми по внутреннему краю, без

вальгуса. Если вальгус не исчез в ненагруженной стопе, то высока вероятность

того, что операция подтаранного артрориза или артроэреза будет недостаточно

неэффективна. Такому больному показана более серьезная операция: корригирующая

остеотомия пяточной кости по Эвансу.

Кроме

того, проверка эффективности должна делаться всегда и сразу же после выполнения

подтаранного артрориза или артроэреза прямо в

операционной – вы должны убедиться в том, что выполненный оперативный

приём эффективен. Для этого стопу приводят в нулевое положение и надавливают на

неё со стороны подошвы руками, одной рукой нажимают на пятку, второй на

передний отдел стопы. Помощник крепко удерживает при этом ногу в области колена

в нестерильной зоне. Если при нажатии появился вальгус стопы, то оперативный

прием следует признать неэффективным. В этом случае установленный имплант

следует удалить и приступить к корригирующей остеотомии пяточной кости.

Суть

корригирующей остеотомии пяточной кости по Эвансу состоит в пересечении тела

пяточной кости позади кубовидной суставной поверхности. Обычно линия остеотомии

лежит непосредстенно кпереди от малоберцового блока – небольшого выступа, за

которым проходят сухожилия малоберцовых мышц. В полученную щель вводят имплант

(клин из гомокости или полимерного материала).

Угол клина подбирают таким образом, чтобы вальгусная деформация была

устранена. Зону остеотомии фиксируют толстой спицей (например, резьбовой спицей

Штейнмана). После операции показана иммобилизация и полная разгрузка стопы не

менее 2 месяцев.

При

поперечном плоскостопии операция заключается в краевой резекции плюсне -

фалангового сустава, при которой удаляется разросшаяся костная ткань (операция

Шеде). Операция сама по себе не сложна, но не может гарантировать

стопроцентного выздоровления, возможен рецидив. Потому после операции следует

продолжать консервативное лечение стельками с «грибками». Есть методики, в

которых резекция плюсне – фалангового сустава дополняется корригирующей остеотомией

I плюсневой кости, у детей их не применяют.

Врожденное

укорочение ахиллова сухожилия лучше всего может быть излечено операцией

ахиллотомии и последующим гипсованием ножек по Доббсу, выполненными в возрасте

до года. Если врожденное укорочение не заметили

вовремя и оно привело к развитию плоскостопия у ходящего ребенка, то принципы

остаются те же, а методы усложняются. У ребенка 2-3 лет для удлиннения ахиллова

сухожилия будет оправдано выполнение тенотомии по Страйеру с последующим

гипсованием ножек по Доббсу на срок 30 дней. После снятия гипса и активизации

ребенка будет оправданным прменение аддукционных брейсов во время сна в течение

как минимум года.

Лечение

детей с тарзальными коалициями являет собой большую проблему. Нетрудно догадаться,

что консервативное лечение практически неэффективно. Но и хирургическое связано

с трудностями. Первая из трудностей заключается в технической сложности

разделения коалиций и недопущении повторных сращений. А вторая в том, что даже

после успешного разделения у больных часто сохраняется болевая симптоматика.

Потому в вопросах лечения этих больных следует быть предельно сдержанным.

Бессимптомные коалиции лечения не требуют. При болях показана просторная и

мягкая обувь, индивидуальные стельки. Есть данные о том, что иммобилизация

гипсовой повязкой голеней и стоп на 2-3 недели уменьшает боли, причем эффект

сохраняется достаточно долго. При необходимости такое лечение можно повторять.

Говорить об оперативном лечении и решаться на него можно только после того, как

испытаны все другие способы лечения и они не дали результатов. Больной и его

родители должны быть предупреждены о том, что операция может не дать ожидаемого

эффекта. На технике самих операций мы останавливаться не будем, они должны

выполняться в крупных клинических центрах или НИИ.

Помощь в реабилитации детям,

перенесшим операции подтаранного артрориза и

артроэреза

Операции

подтаранного артрориза и артроэреза достаточно часто делаются и дети регулярно

появляются с различными жалобами после них. Для ребнка трудно начать ходить

после операции. Металлический предмет (головка винта или штифт) давит на

пяточную кость и вызывает сильную боль. Несмотря на это, детей надо заставлять

ходить, вначале понемногу, а потом все больше и больше. У большинства из них

хорошо получается. Успех во многом связан с небольшим весом больных – упитанные

дети расхаживаются тяжелее субтильных. Металлический предмет со временем

формирует в зоне давления склерозированную ложбинку и боли прекращаются совсем,

дети могут много ходить и ни на что не жалуются. Ложбинки отлично видны на

рентгенограммах, сделанных спустя несколько месяцев после операции. Родителям

следует объяснить, что процесс «расхаживания» будет достаточно болезненным, но

небольшое упорство дает результат. По итогу дети ничем не ограничены в своей

ведущей возрастной деятельности, но, несмотря на это, они должны избегать бега

и прыжков, а физкультурой заниматься в медицинской группе вплоть до удаления

металлических предметов. Импланты обычно стоят до 15-16 лет, хотя допускается

их удаление через два года без ущерба для результата. Своевременное удаление имплантов не сложно и,

учитывая возраст детей, вполне осуществимо под местной анестезией.

По

причине предстоящей встречи с военкомом мальчики и их родители не очень

стремятся удалять металлические предметы из стоп. Их наличие не позволяет призвать человека на

строевую службу. Что ж, это их право.

Родителей следует предупредить о том, что со временем импланты могут создать

немалые проблемы своему обладателю: изломы, миграция в таранный синус, врастание в пяточную кость. Их удаление

станет достаточно трудным и травматичным.

Как

правило, встречается два варианта жалоб, связанных с этими операциями. Первый,

когда ребенок никак не может «расходиться» из – за боли, которая не

уменьшается. И второй, когда у детей, которые уже хорошо ходили, вновь

возникают сильные боли. Проблема может быть как двухсторонняя, так и

односторонняя. Боли связаны с попытками встать на ноги, без нагрузки их нет.

Они практически не чувствительны к ненаркотическим обезболивающим.

Работу

с этими детьми следует начинать с рентгенографии стоп. На снимках следует

оценить положение имплантов и их состояние (бывают изломы). При любых проблемах

с имплантами детей следует направлять туда, где им делали операцию. К счастью,

такое случается очень редко. Сломанные винты, штифты нужно извлекать, это

весьма творческий процесс, особенно если имеет место перелом винта в таранной

кости: головку вы извлечете легко, но вот кончик… Придется сделать достаточно широкий разрез,

выбрать костную ткань вокруг конца обломка желобоватой стамеской, после чего

его можно захватить и вывинтить байонетными щипцами (иногда это делают мощным

иглодержателем или маленькими плоскогубцами). А затем нужно ввинтить новый винт

– цели операции ведь никто не отменял!

Если

состояние и положение металлических предметов в порядке, с большой уверенностью

можно предположить, что боли связаны с рубцами, которые сформировались вокруг

имплантов. Этим детям можно просто и эффективно помочь. Мы проводим

гидропрепаровку рубцов вокруг имплантов 0,25% раствором новокаина. Метод

предельно прост: после инфильтрации новокаином кожи в области

послеоперационного рубца делается вкол длинной иглой по направлению к импланту.

Все время предпосылается раствор новокаина. Кончиком иглы имплант нащупывается,

игла по нему ведется также при постоянной предпосылке новокаина, мы обычно

вводим 1-2 мл. на шаг и стараемся не продвигаться за раз больше, чем на 0,5

сантиметра. Вдоль импланта делаем несколько проходов со всех его сторон. На все

уходит около 10-15 мл. раствора новокаина. Сразу после процедуры проколы

заклеиваются пластырем, выжидаем около 10 минут для лучшей анестезии, после

чего ребенок обувается и спокойно ходит, не испытывая никакой боли. Мы

рекомендуем походить около получаса, после чего отдохнуть, за это время

действие новокаина пройдет. После отдыха предлагаем снова походить и оценить

результат – обычно боли либо вообще исчезают, либо значительно уменьшаются. При

необходимости процедура повторяется через 2-3 дня, на что дети охотно

соглашаются. Поначалу это немало нас удивляло.

Похоже, что испытываемые ими боли действительно очень сильные.