Глава

11 . Патология тазобедренных суставов у детей 4-14 лет

С

некоторыми из этих заболеваний вы уже знакомы, потому что и при описании

процедур осмотра, и в Ценных Указаниях для родителей мы уделяли им много внимания.

А как же ещё, ведь в большинстве своём это инвалидизирующие заболевания.

Симптомы и клинический осмотр при поражении тазобедренных суставов неоднократно

рассматривались выше и потому нет нужды повторяться сейчас. Напомним ключевые

характеристики этой группы заболеваний:

Боль

при ходьбе и хромота без очевидной причины – их главный, плохо

воспринимаемый симптом. Часто боли

развиваются настолько медленно, что и ребенок, и родители привыкают к ним и

перестают реагировать. Интермиттирующее течение болезни с периодическими

улучшениями запутывает не только родителей, но и врачей.

Боль

при внутренней ротации бедер – важный клинический симптом всех заболеваний

группы, с большой вероятностью указывающий на поражение тазобедренного сустава.

У

большинства заболеваний есть дорентгенологическая стадия, когда на снимках не

выявляется изменений. И продолжаться эта стадия может очень долго. Установить

диагноз могут помочь внимательный сбор анамнеза, осмотр и некоторые современные

методы исследования: МР - томография и сонография.

Эффективность

лечения зависит от своевременной диагностики. Максимально эффективно лечение,

начатое в дорентгенологической стадии.

Рентгенологическое исследование таза

детей старше года

Инструментальная

диагностика заболеваний описываемой группы начинается с качественного

выполнения рентгенографии таза и тазобедренных суставов. Делается

рентгенография в прямой проекции с нулевой ротацией бедер и с положением бедер

по Лауэнштейну. В первой укладке бедренные кости занимают положение строго во

фронтальной плоскости при нулевой ротации. Во второй бедреные кости ротируются

наружу, что позволяет осмотреть шейку и головку бедренной кости под углом 90°

относительно предыдущего снимка.

Укладка

для рентгенографии с нулевой ротацией бёдер достигается сгибанием в коленных

суставах при свешивании голеней больного с рентгеновского стола, ноги должны

быть сомкнуты. Для выполнения снимка в позиции Лауэнштейна лежащий больной

скрещивает ноги, как бы сидя по-турецки.

Луч аппарата направляется строго в область лобкового симфиза. В

некоторых рентгенкабинетах практикуют прикрытие наружных половых органов

рентгенозащитной полоской – этого делать нельзя. Часто полоска может закрыть

сустав или рентгенометрические ориентиры. Если делается снимок таза, то таз должен

быть виден полностью!

Для

того, чтобы сделать правильное заключение, мало просто изучить снимок. Его

нужно расчертить с определением рентгенометрических показателей. Простое

визуальное изучение снимка надо делать с учетом возраста больного и того, что в

данном возрасте может быть видно на снимках.

Снимок

в положении Лауэнштейна применяется для изучения профильной проекции

проксимального отдела бедренной кости, особенно состояния головки и её эпифиза

(верхнего полушария, отделенного зоной роста). В остальном он не отличается от

снимка с нулевым положением бедер.

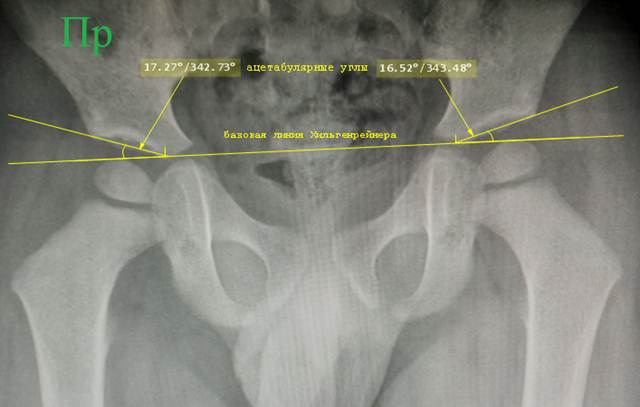

Расчерчивают

снимок в нулевом положении. Начинают с проведения базовой линии Хильгенрейнера.

Именно от неё берутся опорные точки для всех измерений, а потому она должна

быть проведена правильно. Её проводят по нижним краям теней тел подвздошных

костей. У младших детей это не представляет какой – то трудности, потому что Y – образный хрящ у них хорошо развит, широкий. У

старших детей он практически закрывшийся и приходится ориентироваться либо на

слабенький просвет между костями таза, иногда приходится ориентироваться на

полоску склероза, которая обозначает нижний край тела подвздошной кости в зоне

срастания с другими.

Ацетабулярный

угол. В месте контакта линии

Хильгенрейнера с тенью подвздошной кости ставится точка. Если зона контакта

линии с тенью кости представляет собой отрезок, что имеется у старших детей, то

точку надо ставить в его середине, прямо на тени кости. От этой точки проводят

линию к верхнему краю вертлужной впадины – линию крыши врадины. Здесь нужно быть внимательным: если у ребенка

начал визуализироваться её окостеневающий край (лимбус), то линию надо

проводить касательно к нему, а не к основному массиву кости. Угол между

проведенной линией и линией Хильгенрейнера и будет ацетабулярным углом.

Снимок таза ребенка 4 лет. Проведена линия Хильгенрейнера по нижним краям тел

подвздошных костей. Линия ацетабулярного угла начинается в точке контакта линии

Хильгенрейнера с тенью подвздошной кости.

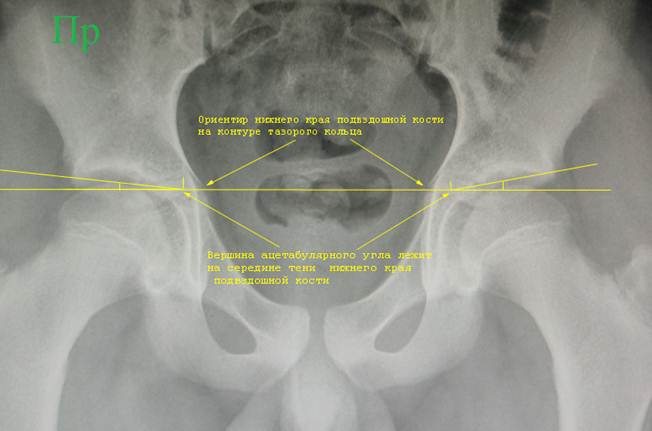

Снимок

таза ребенка 14 лет. Линия

Хильгенрейнера привязывается к выступам с горизонтальными просветами, заметным

на внутреннем контуре тазового кольца.

Просветы выступов соответсвуют

нижним краям тел подвздошных костей. Точка начала линии ацетабулярного угла

находится на линии Хильгенрейнера посередине тени тела подвздошной кости.

Снимок

таза взрослого человека. Нижние края тел

подвздошных костей определяются зонами истончения крыши вертлужной впадины. Из

этих же зон начинаются линии

ацетабулярного угла.

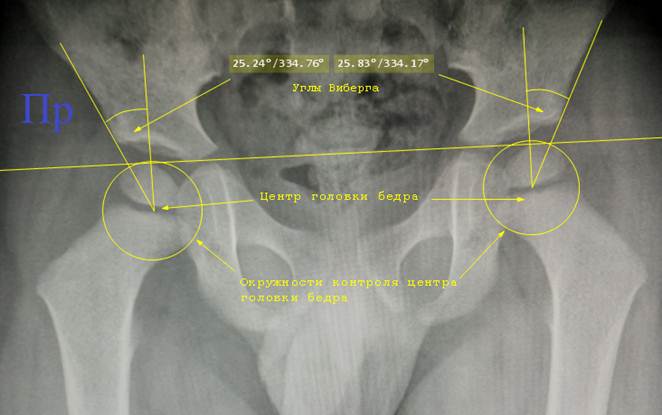

Угол

Виберга. Для его определения нужно

отметить центр головки бедра. Как правило, он находится в середине экватора

головки. Для того, чтобы проверить правильность отметки, берут циркуль, его

ножку ставят в отмеченный центр, а грифель на наружный край экватора головки.

Очерчивают окружность, она должна близко совпадать с краем тени головки и не

пересекать крышу вертлужной впадины. Мы при выполнении проверки окружностью не

прижимаем грифель циркуля к пленке, а просто ведем его кончик у изображения и

следим за положением. Это позволяет проверить центр и избежать лишних линий на

снимке. Затем из отмеченного центра проводят две линии: перпендикуляр к линии

Хильгенрейнера и касательную к краю вертлужной впадины. Здесь тоже нельзя

забывать про лимбус – если он виден, то линию надо вести к краю лимбуса. Угол

между линиями и будет углом Виберга, или center edge angle, CEA.

Снимок

таза ребенка 4 лет. Отмечены центры

головок бёдер, что непросто из – за их

пока ещё слабой оссификации. Они обычно находятся посередине полоски зоны роста. Центры головок

бёдер проверены окружностями.

Относительно линии Хильгенрейнера и наружного края контура вертлужной

впадины начерчены углы Виберга.

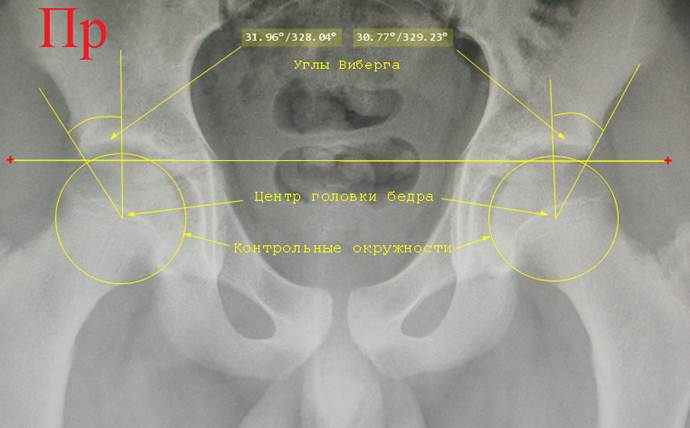

Снимок

таза ребенка 14 лет. Расчерчивание для определения угла Виберга на снимках

старших детей выполнять проще.

Коэффициент

впадины. Проводят две линии. Первая –

линия входа во впадину - идет от верхнего до нижнего края вертлужной впадины.

Вторая – линия высоты впадины. Это максимально длинный перпендикуляр от линии

входа во впадину к её дну. Он не обязательно должен исходить из середины линии

входа. Обе линии измеряют в миллиметрах,

затем высоту впадины делят на ширину её входа. Полученная цифра и есть

коэффициент впадины.

Угол

Шарпа (угол наклона впадины). Это

угол между линией Хильгенрейнера и линией входа во впадину.

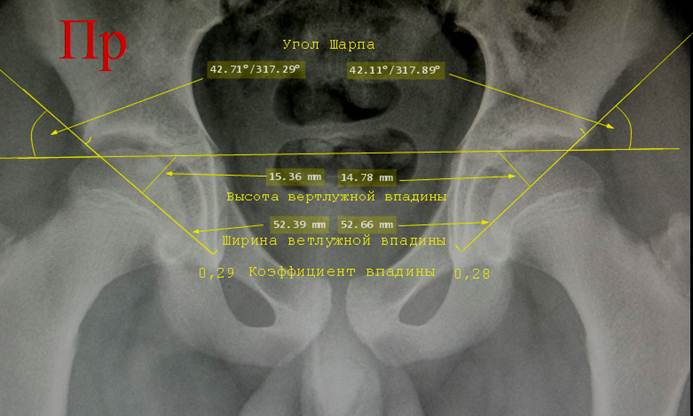

Снимок

таза ребенка 14 лет. Проведена линия

Хильгенрейнера и касательные линии к входам в вертлужную впадину. Угол между

продолжениями этих линий и лииней Хильгенрейнера является углом Шарпа. Отмечены линейные размеры ширины входа и

высоты впадины, рассчитаны коэффициенты впадин.

Два

следующих показателя не относятся к тазобедренному суставу, они характеризуют

геометрию проксимального отдела бедренной кости.

Шеечно

– диафизарный угол. Для его определения

проводятся две линии: одна по оси видимой части диафиза бедра, вторая по оси

шейки бедра. Угол между ними и будет шеечно – диафизарным углом. Для

качественного определения шеечно – диафизарного угла на снимке должно быть

видно как минимум 10 см. диафиза бедра.

Показатель шеечно – диафизарного угла, измеренный на снимках с нулевой

ротацией, не совсем точно отражает его истиное значение, потому что плоскость

угла не параллельна фронтальной плоскости тела из - за антеторсии шейки бедра.

Однако же, в большинстве случаев полученную цифру используют в

диагностике. Если требуется более точно определить этот показатель, то

применяют более сложные методы (см. ниже).

Угол

антеторсии шейки бедра – это угол

между фронтальной плоскостью тела и осевой линией шейки бедра. У новорожденного

он равен около 40°, в процессе роста прогрессивно уменьшается и к подростковому

возрасту равен около 12°. Определить угол антеторсии на рентгенограмме с

нулевой ротацией невозможно.

Для

того, чтобы определить истиные значения показателей геометрии проксимального

отдела бедра применяют метод Миронова. Выполняют дополнительную прямую

рентгенограмму таза с максимально возможной внутренней ротацией бедер. Для

того, чтобы снимок был сделан правильно, при его выполнении понадобится

помощник, который ротирует внутрь согнутые в коленях ноги лежащего на спине

ребенка и подержит их во время снимка.

Измеренный

на снимке с максимальной внутренней ротацией шеечно – диафизарный угол будет

истиным, т.к. он лежит строго во фронтальной плоскости.

Антеторсию

шейки бедра определяют по двум снимкам: с нулевой и максимальной внутренней

ротацией. На обоих снимках следует продлить ось диафиза бедра вверх и отметить

центр головок бедра. Затем от линии продленной оси провести перпендикуляры к

центрам головок бедра. Длину перпендикуляров на снимках с нулевой и

максимальной ротацией измеряют в миллиметрах, затем меньшее значение делят на

большее. Полученная цифра является косинусом угла антеторсии. При помощи

таблицы косинусов находят угол антеторсии.

Антеторсию

шейки бедра, шеечно – диафизарный угол

очень легко определить на РК – томограммах таза. Но у детей следует избегать этого

обследования, потому что оно сопряжено с

немалой лучевой нагрузкой на половые органы. Мы назначаем его только в случае подозрений

на тяжелые заболевания или в рамках подготовки к операциям.

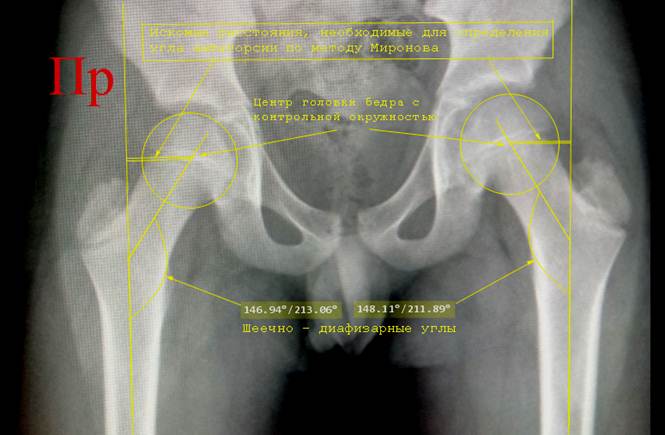

Снимок

таза ребенка 11 лет. Начерчены шеечно – диафизарные углы, отмечены центры

головок бедер. Выполнена проверка центров окружностями. Выполнено дальнейшее расчерчивание для

определения показателей, необходимых для

определения геометрии проксимального

отдела бедра по методу Миронова.

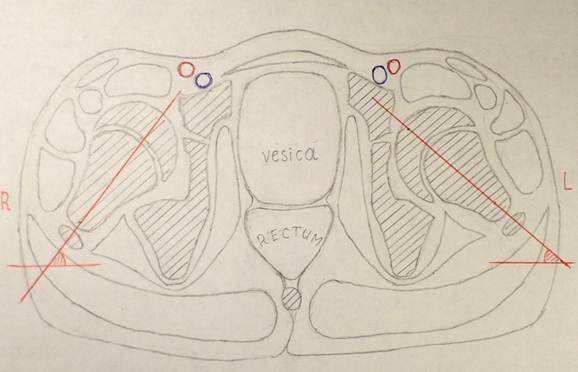

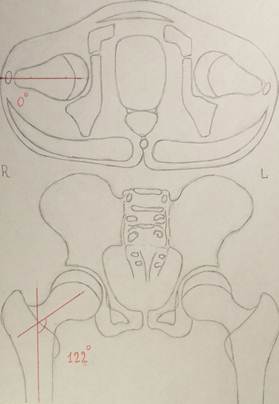

Аксиальный

скан КТ – томографии таза ребенка 10 лет. Рисунок сделан компиляцией нескольких

последовательных сканов в один для увеличения наглядности. Костные структуры

отмечены косой штриховкой. Видны

попавшие в срез шейки и головки бедренных костей и их направление. Углы их

направления относительно фронтальной плоскости являются искомыми углами антеторсии

шеек бедер. При выполнении томографии тазобедренных суставов стопы обследуемого

должны быть сжаты друг с другом для приведения бёдер в позицию нулевой ротации,

т.к. свесить ноги со стола там не получится – мешает механизм его подачи.

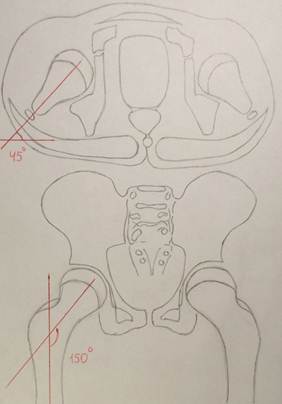

Рисунки,

показывающие как меняется видимый на прямых рентгенограммах шеечно –

диафизарный угол в зависимости от антеторсии шейки бедренной кости. В верхней

части каждого рисунка изображен РК – томографический скан, а в нижней то, как

положение шеек бедер отразится на простой прямой рентгенограмме с нулевой

ротацией бедер. Слева антеторсия очень большая, потому шеечно – диафизарный

угол на простом снимке тоже принял очень высокие значения (150°). Справа антеторсия

практически отсутствует – в результате видимый на снимке шеечно диафизарный

угол практически сравнялся с истиным,

равным 122°. Точно такую

же картину можно получить не только при различной антеторсии шейки бедра, но и

при ротации бёдер, что очень часто случается при неправильной укладке больных

во время снимка. Особенно часто

происходит непреднамеренная наружная ротация ног, и, как следствие, увеличение

угла между шейкой бедра и фронтальной плоскостью. Это дает тот же проекционный

эффект на простых снимках, что и увеличение антеторсии. В результате снимки выявляют ложное увеличение шеечно – диафизарного угла,

порой достигающего впечатляющих цифр

более 150 градусов.

Кроме

метода Миронова и РК – томографии есть ещё один хороший способ определения

геометрии проксимального отдела бедренной кости – сонография. Мы не будем

описывать методику, она не простая, причём ортопед должен выполнять её

сам. Немногие специалисты по

УЗ-диагностике берутся помогать нам в этом.

Но это не так важно – применяйте другие доступные методы. Главное

помните про то, что простой фасный снимок с нулевой ротацией бедер НЕ ОТРАЖАЕТ

истиной геометрии проксимального отдела бедренной кости.

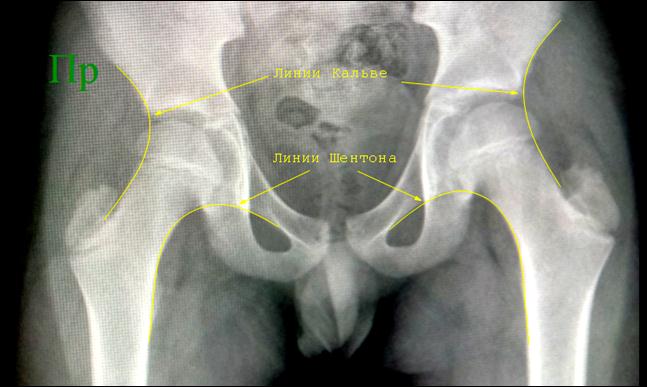

Вывихи

бедра диспластической или спастической природы у детей старше года легко определяются на прямых

ретнтгенограммах без всякого черчения. Существуют вспомогательные линии Шентона

и Кальве, которые помогают подтвердить правильное соотношение тазовой и

бедренной костей. Линия Шентона ведется по внутреннему краю шейки бедра и

продолжается на нижний край верхней ветви лобковой кости. Линия Кальве ведется

по наружному краю шейки бедренной кости и продолжается по краю крыла

подвздошной кости. Разорванность линий может говорить о вывихе бедра. Помните,

что линии Шентона и Кальве можно применять только на снимках детей 6 лет и

старше, у более младших эти линии разорваны в норме! В настоящее время ими

вообще редко пользуются и, тем более, не наносят их на снимки.

Снимок

таза ребенка 11 лет. Проведены линии Шентона и Кальве. Линии

непрерывные, с равномерными, плавными изгибами.

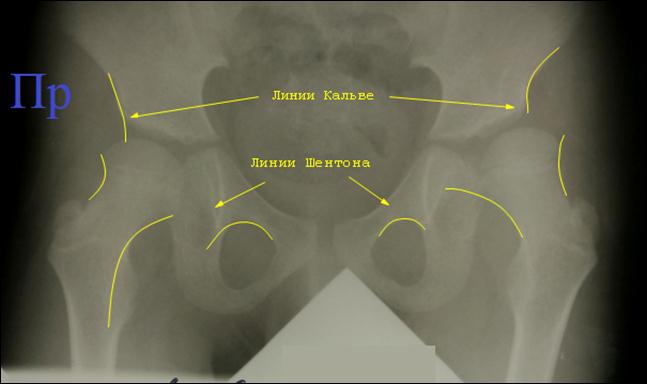

Снимок

таза ребенка 8 лет, страдающего детским церебральным параличом. Легко

определяется двухсторонний спастический вывих обеих бедер. Линии Шентона и

Кальве разорваны.

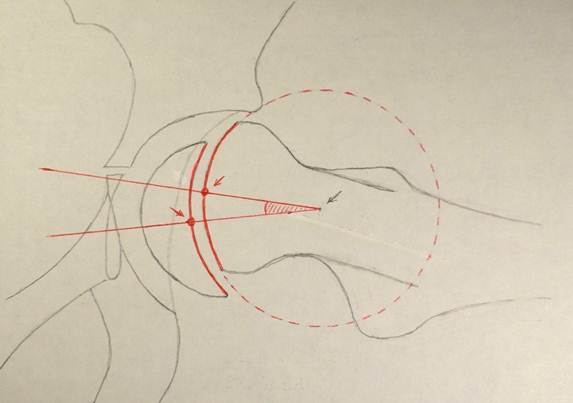

На

снимке по Лаунштейну расчерчивается угол смещения эпифиза головки бедренной

кости в случае, если это смещение

визуально определяется. В норме

визуализируется зона роста голвки бедра дугообразной формы. На полоске зоны роста можно отметить

дугообразную линию поверхности нижнего полушария головки и параллельную ей

линию основания эпифиза. В норме линии

параллельны друг другу и находятся друг над другом. В случае отделения эпифиза

головки бедра он начинает скользить по нижнему полушарию назад и вниз. Явление

называется эпифизеолизом головки бедра. Для

выработки правильной тактики лечения следует знать угол смещения

эпифиза.

На

снимке проводят две дуги: дугу поверхности нижнего полушария головки бедра и

дугу основания эпифиза. На каждой дуге отмечают середину. Для дуг определяют

центр радиуса. При ручном расчерчивании это делается циркулем, при

расчерчивании в CAD - программах подбором

окаймляющей окружности. Из определенного центра проводят линии к средним точкам обеих дуг. Угол между

линиями будет искомым углом смещения эпифиза.

Снимок

таза ребенка 12 лет, положение Лауэнштейна. Патологии не определяется. На левом

суставе обозначены дуги нижнего полушария

головки бедра и основания эпифиза. Обратите внимание, в области левого

сустава видна «фигура слезы», в области правого её нет.

Рисунок,

изображающий снимок по Лауэнштейну со смещенным эпифизеолизом головки бедренной

кости.

Выполнено

ручное расчерчивание для определения угла смещения эпифиза.

Значение и нормы

рентгенометрических показателей

Ацетабулярный

индекс отражает достаточность глубины

вертлужной впадины и правильность её ориентации. Показатель очень важен у детей

первого года жизни и раннего возраста, т.к. другие показатели у них еще

малоинформативны. Нормальные значения:

Реактивный бурсит большого вертела

Это

заболевание не относится к патологии тазобедренного сустава, потому что

поражает синовиальную сумку, которая находится в области большого вертела под Массиатовым

трактом. Мы встречали бурсит большого вертела только один раз, потому,

наверное, это редкое явление. У мальчика 12 лет внезапно появились боль и

значительный отек в проекции большого вертела. Лихорадки, воспалительных

изменений анализа крови не было. Покой и парацетамол привели к выздоровлению в

течение 5 дней.

Щёлкающее бедро

Оно

тоже не относится к поражению тазобедренного сустава. У подростков изредка

встречается жалоба на то, что при ходьбе шаги сопровождаются щелканьем и

неприятным ощущением перекатывания в области большого вертела. Это

перекатывания Массиатова тракта через большой вертел, которые возникают из – за

слишком большой поперечной подвижности в сумке большого вертела. У большинства

детей щелкающее бедро проходит самостоятельно или они привыкают к нему и

перестают жаловаться. Радикально

излечить его можно только хирургически. Есть два варианта операции.

Первый

вариант заключается в косом пересечении тракта прямо над большим вертелом.

Операция предельно проста и даёт гарантированный эффект. Мы делали такую

операцию девочке 15 лет, показания к операции – желание больной и её родителей

быстрого результата лечения. Через полгода после операции жалоб у неё не было и

результатом она была довольна.

Второй

вариант операции сложнее. Массиатов тракт рассекается продольным разрезом

непосредственно над вертелом и открывается вертельная сумка. Затем края разреза

накладываются друг на друга (запахиваются)

и верхний край прихватывается несколькими капроновыми швами, причем швы

должны захватить и надкостницу большого вертела. Операция уменьшает объем

слизистой сумки и подвижность тракта, что должно исключить щелчки. По уму такой

метод операции более правильный, потому что не нарушается механическая

прочность тракта, который важен для процесса ходьбы. Но мы не реализовывали

такой операции и не видели больных после неё.

После

операции, вне завистмости от её методики, показана разгрузка ноги костылями без

иммобилизации на три недели. Со второго – третьего дня следует выполнять

активную лежачую гимнастику для ног.

Реактивный артрит тазобедренного сустава

Достаточно

безобидне явление, которое мы уже описывали. Это острое воспалительное

поражение тазобедренного сустава аллергической природы, которое часто

встречается у детей 3-10 лет.

Болезнь

начинается практически всегда с утра: ребенок не может встать от боли, очень

сильно напуган, кричит и плачет. Ходить эти дети не могут, их приносят на

руках. В жалобах дети не локализовывают боль, а показывают на всю ногу. При

осмотре ребенок боится боли и не дает трогать ногу. Осторожная внутренняя

ротация бедра показывае острую болезненность: ребенок крутится всем телом вслед

за ногой. Возраст ребенка и острое начало болезни с яркими спецэффектами дают

возможность уверенно поставить диагноз. В принципе, показано проведение

рентгенографии таза, которое ничего не обнаружит. Поэтому мы её не делаем, а

выполняем сонографию тазобедренных суставов, которая выявляет большое скопление

жидкости в пораженном суставе. Кроме того, детям назначаются общеклинические

анализы (кровь, моча и С - р.б.). Анализы зачастую полностью в норме - помните,

что воспалительные измениеня крови не типичны для реактивных артритов. Может

быть разве что небольшая эозинофилия. Проведенных исследований достаточно для

диагностики.

Дети

лечатся амбулаторно. Назначают строгий постельный режим на 5 дней, простейшие

обезболивающие и противовоспалительные препараты (парацетамол или ибупрофен) в

возрастной дозе на эти же 5 дней. Назначение антигистаминных препаратов () .

Для течения болезни характерно быстрое обратное развитие симптомов под

воздействием лечения: уже через несколько часов дети чувствуют себя намного

лучше. Ребенок обязательно должен быть осмотрен через неделю для того, чтобы

убедиться в том, что все хорошо. Дети уже приходят ногами, может быть

минимальная болезненность при внутренней ротации. При проведении повторной

сонографии выпота в суставе нет или он значительно уменьшившийся.

Остеохондропатия головки бедра

(болезнь Легге – Кальве - Пертеса)

Поражением

эпифиза (верхнего полушария) головки бедра, которое может закончиться его

разрушением. Мы неоднократно рассказывали, что она очень коварна своими

начальными проявлениями, что диагноз на дорентгенологической стадии поставить

очень тяжело. Болезнь поражает детей 3-10 лет, к ней нет никаких предпосылок и

предрасположенности. Этиология болезни Легге – Кальве – Пертеса по сей день не

выяснена. Основным патогенентическим механизмом её развития является нарушение

кровоснабжения ядра окостенения эпифиза, которое приводит к его некрозу.

Этиологии

и патогенезу болезни Пертеса посвящены многочисленные исследования, существует

много литературных обзоров по данному вопросу. При желании вы можете их

почитать. Но если не почитаете, то ничего страшного, это не снизит качество

вашей подготовки.

Симптомы

болезни простые: исподволь возникшая боль в ноге и вызванная болью хромота,

которые медленно нарастают. При сборе жалоб и анамнеза следует досканально

выяснить сколько времени продолжаются симптомы, были ли периоды улучшения.

Иногда родители или дети сообщают, что болям предшестовала какая-то травма. Мы

не можем сказать, да и никто не скажет, является ли это причиной болезни или

простым совпадением. Людям всегда свойственно искать объяснения. Долго

существующие (недели, месяцы) неопределенные боли в ногах и хромота с

периодическими светлыми промежутками должны серьезно насторожить вас. Быстрое

усиление боли и выраженная хромота позволяют предположить, что ранняя стадия

болезни таки закончилась и произошло разрушение эпифиза головки бедра.

Осмотр

делают с упором на тазобедренный сустав: исследуют длину ног, изучают объем

движений в тазобедренных суставах. При внутренней ротации пораженного сустава

отмечается болезненность. Следует помнить, что некоторые дети жалуются на боли

в коленных суставах, которые тоже следует осмотреть хотя бы на предмет

остеохондропатии бугристости большеберцовой кости (болезнь Огуста - Шлаттера). Никогда не забывайте про то, что

она может быть просто сопутствующим заболеванием! Остеохондропатия практически

никогда не приводит к хромоте и причиной обращения обычно является

необходимость получения освобождения от физкультуры. Эти болезни расходятся по

возрасту: Огуст – Шлаттер поражает детей 10 - 16 лет, тогда как

остеохондропатия головки бедра поражает детей 3-10 лет. Следует помнить, что

остеохондропатия иногда бывает двухсторонней – это не должно вас смущать и

вводить в заблуждение.

Детям

обязательно назначается рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции

и по Лауэнштейну. Ранняя, дорентгенологическая стадия болезни на снимках не

видна и её приходится диагностировать другими методами. Последующие стадии,

которые сопровождаются разрушением головки бедра, видны отлично и никакой

диагностической трудности не представляют. В течении болезни Пертеса выделяют

три рентгенологически видимые стадии, которые следуют за дорентгенологической:

стадия компрессионного перелома, стадия фрагментации, стадия регенерации.

Стадия

компрессионного перелома. О

наступлении этой стадии свидетельстыет усиление болей и практическая

невозможность ходьбы. На снимках выявляется уменьшение высоты верхнего

полушария головки бедра и увеличение его рентгеновской плотности. Причина этого

в сминании верхнего полушария головки и утрамбовке костного материала. Иногда

говорят о коллапсе (т.е. обрушении) головки. Такая картина сохраняется

несколько месяцев, но не больше полугода.

Стадия

фрагментации проявляется на снимках

разделением смятой части головки на отдельные дольки, формированием локальных

зон просветления. Связана такая картина с реваскуляризацией зоны коллапса и

резорбцией погибших костных и хрящевых тканей. Она наблюдается на снимках около

года.

Стадия

регенерации проявляется постепенным

нарастанием костной плотности в зоне поражения. В зоне верхнего полушария

головки бедра возникают и постепенно увеличиваются рентгеноконтрастные тени

плавной, неправильной формы. Постепенно они сливаются друг с другом и заполняют

пострадавший эпифиз. Частично восстановившееся верхнее полушарие головки уже не

имеет правильной сферической формы. Стадия регенерации обычно продолжается год

или даже меньше, после чего нарастание костной плотности уже не отмечается.

Тогда можно говорить о том, что болезнь завершила свое развитие и мы пришли к

исходу. Он, между прочим, может быть различным. У некоторых детей

восстановление головки бедра настолько хорошее, что, посмотрев на снимки, о

перенесенной болезни можно и не догадываться . У других головка бедра

восстанавливается плохо, в результате чего дети испытывают боли при ходьбе, а сустав поражается коксартрозом.

Для

диагностики болезни Пертеса в дорентгенологической стадии применяются

сонография и МРТ. При сонографии в полости сустава обнаруживается жидкость в

том или ином, часто небольшом количестве. Это достаточно постоянный

сонографический признак. Есть и другие

сонографические признаки, однако они не постоянные и их выявление очень зависит

от качества используемой аппаратуры. Симптом с наличием жидкости выявляется на

любом оборудовании. Да, само по себе наличие жидкости не является признаком поражения

эпифиза и может быть результатом того же реактивного артрита. Но в сочетании с

типичным анамнезом и данными осмотра оно позволяет предполагать более серьезную

причину. Сонография, к сожалению, не специфична: она может помочь подтвердить

диагноз, но не может его отвергнуть.

На

МРТ – сканах также определяется увеличенное количество суставной жидкости,

также возможно выявление отека (свечение в режиме Т2) ядра окостенения эпифиза.

Всегда следует сравнивать видимые картины со здоровой стороной или МР –

томограммами суставов детей близкого возраста, которые обследовались по другим

причинам. Выявление на МР - томограммах изменений в области эпифиза в сочетании

с типичными анамнезом и клинической картиной позволяет диагностировать

дорентгенологическую стадию болезни уверенно. МР - томография высокоспецифична,

на её основании диагноз можно не только ставить, но и отвергать.

Лечение болезни Легге – Кальве - Пертеса

В

настоящее время в подавляющем большинстве случаев используется консервативное

лечение, которое проводится в условиях домашнего режима. Если на первичном

приеме врач подозревает или уверен в диагнозе болезни Пертеса, то порядок его

действий будет таким:

Строгий

запрет ходьбы, объяснение родителям сути болезни, режима лечения и важности строгого

его соблюдения

Срочная

отправка ребенка на клиническую консультацию для подтверждения диагноза и

утверждения метода лечения

По

сути, к лечению приступают немедленно, потому что оно простое и легко

реализуемое. Традиционно принято, что консультанты экстренно госпитализируют

детей с впервые выявленной болезнью Пертеса на непродолжительный срок, за

который дети проходят высокотехнологичные обследования (КТ и МР - томография),

осматриваются сотрудниками клинических кафедр и т. п.

Подозрение

на дорентгенологическую стадию тоже является показанием к немедленному началу

лечения и срочной консультации, но есть некоторые тонкости. Если ребенок

отправится на консультацию в крупную клинику или НИИ, то все нормально, там

занимаются дорентгенологическими стадиями. А вот если это НЕ клиническая

больница, то без видимых изменений на рентгенограммах ребенка могут и не

принять, дав рекомендацию делать МР - томографию в порядке очереди, которая

иногда растянута на несколько месяцев. Если так оно случилось, то ничего

страшного, лечите ребенка амбулаторно и в процессе лечения дожидайтесь

обследования.

Лечение

в ранней (дорентгенологической) стадии болезни.

Кроме

режима разгрузки тазобедренных суставов нам нечего предложить этим больным.

Проводились исследования, которые показали полную неэффективность при данном

заболевании препаратов, улучшающих периферическое кровообращение (эуфиллина,

пентоксифиллина, аспирина, курантила, актовегина и прочих).

Ходьба

на пораженной ноге строго запрещается. Но постельный режим этим детям не

требуется. При одностороннем процессе применяются костыли, при двухстороннем

кресло – каталка. Ребенку можно сидеть без ограничений, более того, ему следует

делать лежачую гимнастику два раза в день. Маленьким детям помогают родители:

сгибают – разгибают ноги, стопы, делают массаж тазового пояса и ног.

Ребенка

ставят в очередь на МР - томографию. Следует помнить, что её у детей

дошкольного возраста достаточно трудно сделать: процесс длится около получаса,

аппарат при этом грохочет. Дети пугаются, начинают двигаться и визуализация не

получается. Но хорошая психологическая подготовка и обещанные за мужество

награды творят чудеса, исследование у детей в возрасте 5 лет вполне

осуществимо.

Режим

разгрузки проводится трехмесячными циклами, разделяемыми обследованием, в

которое должны быть включены тщательный клинический осмотр, рентгенография

тазобедренных суставов в прямой проекции, сонография и попытка начала ходьбы на

пораженной ноге. Мы рекомендуем проводить рентгенографию тазобедренных суставов

не перед тем, как расхаживать ребенка, а уже после того, как он начал ходить на

пораженной ноге: на рентгенограмме сразу после разгрузки вы вряд ли заметите

какие – то изменения. А вот ходьба через несколько дней их может проявить, что

нам, собственно, и надо. Такой подход экономит количество рентгеновских

обследований. В случае неудачной попытки начала ходьбы цикл разгрузки

повторяется. Дальнейшее развитие событий возможно по трем вариантам:

1.

Ребенок выздоровеет

2.

У ребенка проявится рентгенологически видимая стадия болезни

несмотря на режим разгрузки

3.

Выявится (вернее, проявится) другая причина болей и хромоты

Когда

подойдет очередь МР – томографии

выполняйте её. Это исследование может помочь подтвердить или

опровергнуть диагноз.

Мы никогда

не утверждали, что режим разгрузки стопроцентно излечит ребенка с

дорентгенологической стадией. Он может излечить его с некоторой вероятностью.

Неизбежны случаи, когда кровообращение в эпифизе не восстановится и он начнет

фрагментироваться и деформироваться даже при условии разгрузки сустава. В этом

случае ребенку выставляют стадию фрагментации.

Лечение

рентгенологически позитивных стадий болезни.

В

настоящее время общепринято минимальное консервативное лечение: детям назначается

режим разгрузки тазобедренных суставов и болезнь протекает естественным путем,

стадия сменяет стадию, завершаясь регенерацией и исходом. На это обычно уходит полтора – два года.

Периодически детям делают рентгенографию для оценки темпов течения болезни

(обычно раз в 6 месяцев снимок таза в прямой проекции и по Лауэнштейну). Снимки

также необходимы для того, чтобы констатировать завершение процесса регенерации

головки и оценить результат. Ребенок должен быть максимально физически активен:

ежедневная лежачая гимнастика 2 раза в день, массаж нижних коенчностей. В

стадии компрессионного перелома нагрузки должны быть умеренными и щадящими, а в

стадии фрагментации и регенерации они могут быть увеличены: таким детям можно

заниматься в бассейне, ездить на велосипеде, хотя это немного опасно, ведь

ребенок может упасть. К тому же, его надо посадить на велосипед и снять с него.

В этом плане велотренажер будет определённо безопаснее. Кроме того, принято

назначать много «приятного» лечения, дети легко получают путевки в санатории и

детские реабилитационыне центры. Это очень даже неплохо: работающие там

специалисты обеспечивают режим и физическую активность на прекрасном уровне.

Кроме того, там ребенок получит общение, которого очень не хватает, ведь эти

больные почти не выходят из дома.

Такой,

на первый взгляд несовременный, подход был выработан после того, как пришлось

отказаться от более агрессивных методов лечения. В 1970-80 годы детей с

болезнью Пертеса активно и много оперировали. Каких только операций не делали:

от остеоперфорации головки бедра до остеотомии таза. Остеоперфорацией хотели

вызвать асептическое воспаление эпифиза головки и активизировать в нем

кровообращение. Цель остеотомии таза была тоже благая: считалось, что надо

максимально увеличить покрытие поражённой головки бедра вертлужной впадиной.

Она становилась своеобразной опалубкой, внутри которой должна была

регенерировать головка бедра и принять в итоге правильную сферическую форму. В

теории все вроде бы было правильно, но вот на практике операции часто давали

отрицательные результаты. Дело в том, что такие вмешательства тяжелы и

травматичны, реабилитация после них – это три месяца в кокситном гипсе. А тут

ещё и основное заболевание. Сил может не хватить даже у детского организма.

Пытались проводить и другие виды активного хирургического лечения, которое мало

себя оправдало.

Очень

часто родители сталкиваются с тем, что дети не соблюдают режим разгрузки

тазобедренного сустава и ходят на больной ноге. Они это делают неосознанно,

утомляясь от костылей. Нога-то ведь не болит. Такого допускать никак нельзя. В

решении проблемы может хорошо помочь специальный ортез, который фиксирует ногу

согнутой в коленном суставе под углом 20°-30°. Он исключает даже приступание на

пораженную ногу. Такие ортезы не дешёвые, но, учитывая срок требуемой разгрузки

около 2 лет, их приобретение оправдано.

Постепенное

начало ходьбы осуществляется после того, как на снимках мы видим завершение

стадии регенерации, т.е. костная плотность больше не нарастает. Это надо делать

при любом, даже не самом лучшем исходе, дальнейшая разгрузка уже не изменит

ситуацию. Обычно дети легко и охотно начинают ходить. Если режим соблюдался

(делалась гимнастика, ребенок был активен на костылях), то трудностей не

возникает. Да, дети могут поначалу испытывать боли, кто – то может и хромать,

но по мере расширения ходьбы эти явления проходят. Где – то через три месяца мы видим

окончательный результат, который обычно хороший, а иногда и отличный. У

переболевших детей возможно развитие укорочения ноги, причем не обязательно

пораженной болезнью. В случае плохого

результата (ребенку больно ходить, сохраняется хромота) ставится вопрос об

определении инвалидности. В некоторых НИИ занимаются помощью таким детям, они

должны быть там проконсультированы.

Долгосрочный

прогноз для перенесших остеохондропатию головки бедренной кости индивидуальный.

Как правило, дети, достигшие хорошего и отличного результата, не испытывают

каких – то проблем до выхода из поля зрения детских специалистов. Но в

дальнейшей жизни у них имеется повышенный риск развития кокосартроза и

асептического некроза головки бедренной кости. Хорошими советами для них будут

физическая активность и поддержание минимально допустимого веса тела. Велосипед

должен стать их верным помощником в этих задачах.

Юношеский эпифизеолиз головки бедра

Вторая

большая беда, поражающая головку бедренной кости детей. По течению, клиническим

проявлениям и наличию подлой ранней стадии болезнь очень похожа на только что

описанную остеохондропатию головки бедра. Но есть важные отличия:

Болезнь

поражает детей в возрасте 10-14 лет

Все

заболевшие дети имеют повышенный вес, большинством специалистов это считается

обязательным фактором для развития болезни.

Болезнь

разрушает не сам эпифиз головки бедра, а зону роста, которая отделяет его от

нижнего полушария. В результате верхнее полушарие (эпифиз) постепенно

отрывается от основной массы кости и в какой - то момент полностью разобщается

с ней.

Этиология

болезни остается невыясненной, раньше её связывали с гормональными изменениями

при ожирении. Сейчас это утверждение оспаривается, но истиную причину так и не

установили. Мы воспринимаем юношеский эпифизеолиз как разрушение хряща зоны

роста под воздействием большого веса больных. Это, конечно, не академично, но

позволяет легко понимать суть болезни самим и объяснять её другим.

Жалобы

детей, осмотр и анамнез практически не отличаются от предыдущей болезни. О том,

что болям предшествовала травма, сообщают почти все. Дети могут появляться с

различными стадиями болезни, которые будут определять клиническую картину.

Дорентгенологическая стадия проявляется лишь умеренными болями при ходьбе и при

внутренней ротации бедра, дети часто вообще не хромают. Рентгенологически

позитивные стадии болезни проявляются сильными болями и хромотой.

Дорентгенологическая стадия проявляется накоплением в полости сустава жидкости,

а также структурными изменениями в зоне роста: кистозными полостями, мелкими

разрывами хряща. Эти изменения могут быть выявлены на МР – томографии.

Рентгенологически видимые стадии

Дальнейшее

развитие заболевания ведет к появлению на снимках главного видимого изменения:

соскальзывания эпифиза головки бедра. Его смещение происходиит назад и вниз,

подобно тому, как дующий в лицо ветер срывает шапку. Поэтому смещение, особенно

небольшое, плохо видно на прямой рентгенограмме. Самые ранние признаки смещения

появляются на снимке в положении Лауэнштейна.

Вернемся

к примеру с ветром, который сдувает шапку. Это важно для того, чтобы понять как

формируется рентгенологическая картина. Ветер может дуть не так уж сильно и

срывать шапку постепенно: её смещение будет постепенно увеличиваться, пока,

наконец, она не слетит. В другом случае сильный порыв ветра может сорвать шапку

сразу. В тазобедренном суставе ветром является нагрузка на головку бедра.

Умеренная она при ходьбе и прочей бытовой активности. А порывом нагрузки могут

быть падения, прыжки или бег.

При

умеренных нагрузках на снимках выявляется стадия развивающегося смещения. На

снимках в положении Лауэнштейна выявляется угловое смещение эпифиза. При

отсутствии лечения оно может увеличиться со временем.

Стадия

острого смещения наступает после порыва нагрузки: падения, бега или прыжка на

ноги. Эпифиз полностью отлетает от нижнего полушария головки и лежит сбоку от

шейки бедра. Сделать снимок в положении Лауэнштейна у этих больных не

получается из – за очень сильной боли, но ситуация ясна и на прямой

рентгенограмме. Острое смещение может случиться как на фоне дорентгенологической

стадии, так и на фоне развивающегося эпифизеолиза.

Мальчик

12 лет около 3 месяцев жаловался на несильные боли в правом бедре при ходьбе.

Они то исчезали, то появлялись вновь. В районной больнице был осмотрен

педиатром, рентгенологически обследован - снимок тазобедренных суставов в

положении нулевой ротации - без видимой патологии. Не детский вес ребенка в 83

кг., характерный возраст и невнятные боли при ходьбе, к сожалению, никак не

смутили врачей. Был выставлен диагноз «артропатия правого тазобедренного

сустава», рекомендовано применение ибупрофена. Назначенное лечение эффекта не

дало. Несмотря ни на что, мальчик был

активен, чему способствовало время летних каникул. В один плохой день он упал с

велосипеда, ощутил сильнейшую боль в правой ноге, встать не смог. Был доставлен

в ту же самую районную больницу, где диагностировали перелом шейки бедра

(печальное подтверждение низкого профессионализма её врачей). Переведен в

областную детскую больницу, где в процессе обследования выявлен эпифизеолиз

головки правой бедренной кости. Отделившийся эпифиз свободно лежал в полости

сустава. Анализируя случай, можно заключить, что у данного больного имела место

дорентгенологическая стадия юношеского эпифизеолиза, которую признали

«артропатией». Ребенок продолжал ходить, нельзя исключать, что

дорентгенологическая стадия перешла в развивающееся смещение. Это выяснить

невозможно. Падение в совокупности с весом ребенка одним махом оторвало эпифиз

от головки бедра, произошло острое смещение. Диагноз: юношеский эпифизеолиз

головки бедренной кости справа, острое смещение.

Следует

помнить, что травматическое смещение эпифиза головки бедра в здоровом организме

практически не встречается. Почти все случаи происходят на фоне дегенерации

хряща зоны роста. Избыточный вес детей, характерный возраст и информация о

болях до травмы помогают поставить правильный диагноз.

Естественное развитие заболевания

Дорентгенологическая

стадия болезни может продолжаться достаточно долго. Её сменяет стадия

развивающегося смещения: эпифиз головки бедра начинает медленно соскальзывать с

нижнего полушария. Это сопровождается усилением боли и хромоты. В определенный

момент эпифиз полностью отделяется и наступает стадия острого смещения –

ребенок не может ходить от боли. Со временем боли утихнут, он даже встанет, но

останется инвалидом, который с трудом сможет ходить.

Может

иметь место и ускоренное развитие событий, когда дорентгенологическая стадия в

результате травмы сразу переходит в острое смещение, как это было описано выше.

Последствия будут те же.

Стадия

развивающегося смещения не обязательно приводит к острому смещению. На каком –

то этапе может произойти срастание (консолидация) эпифиза с нижним полушарием

одним или несколькими костными мостиками. В дальнейшем мостики могут укрепиться,

эпифиз окончательно срастется со своим основанием и развитие болезни на этом

остановится. А может произойти наоборот – мостики разрушатся и соскальзывание

продолжится. Мы сталкивались с такими больными.

Девочка

10 лет поступила с жалобами на хромоту при ходьбе. Объективно: ребенок

повышенного питания (рост 150 см., вес 65 кг.), хромота на левую ногу. Жалоб на

боли нет. Объем ротационных движений в левом тазобедренном суставе смещен в

сторону наружной ротации: внутренняя ротация 45° и наружная 45°. С правой,

здоровой стороны, внутренняя ротация составила 60°, а наружная около 20°.

Ротационные движения болью также не сопровождались. Из анамнеза известно, что

девочка до этого около полугода лечилась у педиатра по поводу «артропатии

левого тазобедренного сустава». На тот момент она жаловалась на боль в левом

бедре при ходьбе. Боли периодически пропадали, потом снова появлялись.

Назначалась рентгенограмма тазобедренных суставов в прямой проекции, патологии

на ней не было выявлено. Лечение состояло из обезболивающих препаратов

(парацетамола и ибупрофена) и большого количества разнообразных физиопроцедур.

Боли постепенно прекратились. Примерно в это же время родители заметили, что

девочка хромает при ходьбе, после чего она попала к нам. Рентгенограмма

тазобедренных суставов в положении Лауэнштейна показала угловое небольшое

смещение эпифиза головки левого бедра на 5°, при том, что рентгенограмма в

положении нулевой ротации не выявляла смещения. Сонография выявила аномальное

положение эпифиза головки бедра слева, выпота в полости тазобедренного сустава

не было. Выставлен предварительный диагноз: юношеский эпифизеолиз головки

бедренной кости слева, развивающееся смещение 5°. В процессе дальнейшего

обследования выполнена компьютерная томография, которая подтвердила видимую на

рентгенограммах картину. Кроме того, она выявила костные мостики, которыми

эпифиз сросся с нижним полушарием головки. Это объяснило отсутствие болей и

прогрессирования болезни – произошла консолидация эпифизеолиза и подвижность в

нем прекратилась, а с ней прекратились и боли. Клинический диагноз:

срастающийся юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости слева со

смещением 5°.

Выявление

на этапе первичного звена юношеского эпифизеолиза является показанием к срочной

госпитализации ребенка в профильное больничное учреждение. Как и в случае с

болезнью Пертеса, здесь могут быть некоторые трудности с дорентгенологической

стадией. Поступать следует точно так же: начинайте лечение дорентгенологической

стадии на домашенм режиме, ставьте ребенка в очередь на МР - томографию. Она может подтвердить диагноз: выявляется

деградация хряща зоны роста и свечение в режиме Т2 прилегающих к ней костных

тканей.

Лечение дорентгенологической стадии

Лечение

дорентгенологической стадии возможно проводить двумя способами: выжидательно –

консервативным и оперативным.

Выжидательно

– консервативная тактика принципиально не отличается от лечения

дорентгенологической стадии болезни Пертеса: режим разгрузки тазобедренного

сустава на 3 месяца, возможная активность при этом на костылях, массаж. Следует

незамедлительно начать мероприятия по снижению веса больного. Детям нужно

объяснить, что произошедшая с ними беда связана с лишним весом и для

благополучного исхода его надо снизить. Это тяжело сделать на фоне стрессового

состояния ребенка, но стоит хотя бы уменьшить суточную калорийность рациона. По

истечении срока 3 месяцев ребенка расхаживают, выполняют рентгеновское

обследование после недели ходьбы. В случае рецидива симптоматики повторяется

цикл разгрузки. Возможны три варианта развития заболевания, про которые вы уже

знаете:

1.

Выздоровление

2.

Смещение эпифиза несмотря на разгрузку сустава

3.

Выявление другой причины

В

настоящее время всем детям с дорентгенологической стадией рекомендована

операция эпифизиодеза головки бедра (мы опишем её чуть ниже). Она не сложная,

не травматичная и окончательно излечивает больного. При её выполнении без

показаний в случае диагностической ошибки последствия будут минимальные: утрата

зоны роста головки бедра в подростковом возрасте. Это не приведет к заметным

последствиям для здоровья. Потому такая тактика лечения определенно лучше, чем

трехмесячные циклы разгрузки и пробного расхаживания без всякой уверенности в

результате. Практикуется она преимущественно профильными клиниками и НИИ.

Лечение рентгенологически позитивных стадий

При

юношеском эпифизеолизе в рентгенопозитивных стадиях показана активная

хирургическая тактика лечения.

Развивающееся

смещение является показанием к срочной

репозиции эпифизеолиза и эпифизиодезу головки бедра. Классический, проверенный

временем подход подразумевает репозицию эпифиза при помощи скелетного вытяжения

в течение 2 недель, после чего выполняется операция трансцервикального

эпифизиодеза.

Большинство

руководств при углах смещения эпифиза менее 30° советуют делать эпифизиодез без

его репозиции. Такая рекомендация дана на основании многолетнего анализа

результатов лечения большого количества больных. Смещения эпифиза 30° и выше

требуют обязательной репозиции.

Для

вытяжения накладывают скобу на метафизарную область нижнего конца бедренной

кости, ногу укладывают на шину Белера. Иногда шину заменяют стопкой поролоновых

подушек, потому что подобрать шину по размеру для подростков достаточно трудно.

Ноге стараются придать небольшую внутреннюю ротацию, чего добиваются

подкладыванием под неё сложенных простыней. Ротация часто сбивается, потому

поправлять подкладки надо как можно чаще. Срок вытяжения составляет две недели,

его достаточно как для репозиции, так и для начального сращения эпифизеолиза. В

конце срока вытяжения делается рентгенография в палате, которая должна

подтвердить репозицию эпифиза. Полная репозиция достигается не всегда,

уменьшение смещения до углов менее 30° следует считать хорошим результатом.

Операция

трансцервикального гемиэпифизиодеза выполняется при укладке больного на

ортопедический операционный стол: нога слегка отводится в сторону и

вытягивается (точно так же делается укладка при переломе шейки бедра у

взрослых). Из небольшого разреза в подвертельной области обнажают костную

площадку на бедренной кости, откуда проводят трансцервикальную спицу –

проводник через шейку бедра в эпифиз. Положение спицы контролируется

рентгенографией или рентгенотелевизионной установкой. Часто приходится

проводить спицу несколько раз для достижения её нужного положения. Кончик спицы

на снимках должен быть в центре эпифиза. После проведения спицы по ней полым

сверлом сверлят канал, строго следя за его длиной, чтобы не допустить выхода

сверла в полость сустава. В просверленный канал вводят фиксирующий элемент:

металлический винт или костный гомотрансплантат. Фиксирующий элемент должен

быть установлен в канале достаточно плотно. Иногда операцию упрощают: под

контролем рентгенотелевизионной установки через шейку в эпифиз проводят 5-6

толстых спиц, концы их скусывают на расстоянии около 15 мм. от поверхности

кости. Нам не нравится этот метод, потому что спицы могут выскальзывать,

изгибаться, их концы раздражают мягкие ткани и вызывают неприятные ощущения у больных.

После

операции гипс не применяется. Ребенок находится на постельном режиме около 30

дней, после чего начинает ходить на костылях. Разгрузка оперированной ноги

продолжается около года. Рентгенографически подтверждается срастание эпифиза с

основанием, после чего можно постепенно начинать ходьбу на оперированной ноге.

У подавляющего большинства детей результаты лечения хорошие и отличные.

Металлические фиксаторы (винты, спицы) подлежат удалению.

Острое

смещение подразумевает такой же

подход, как и развивающееся: репозиция эпифиза скелетным вытяжением в течение 2

недель и последующий эпифизиодез.

Есть

ещё одна операция, применяемая при развивающемся и остром смещении:

одномоментная репозиция с эпифизиодезом. Также применяется ортопедический

операционный стол, но вначале нога не фиксируется, а свободно укладывается на

упоры. Под наркозом выполняется ручная репозиция: ногу сгибают в тазобедренном

и коленном суставе под углами 90° и с силой ротируют внутрь бедро, пользуясь

голенью как рычагом. Ногу возвращают в

нормальное положение, делают рентгенографию в прямой позиции и по Лауэнштейну,

чтобы убедиться в том, что эпифиз занял свое место. Угол смещения менее 30°

считается хорошим результатом и не требует повторной репозиции, бóльшие

углы требуют повторного выполнения репонирующего приема. После удачной

репозиции ногу фиксируют в держателе операционного стола в немного отведеном

положении и вытягивают. Некоторые операционные столы допускают ротацию ноги за

подстопник держателя - тогда следует придать ноге внутреннюю ротацию на 10-20

градусов. Повторно проводится рентгеновский контроль положения эпифиза. Затем

выполняется эпифизиодез по описанной выше методике. Некоторые клиники широко

применяют эту методику, что обосновывают бóльшим удобством для врача (нет

возни с вытяжением) и больного (один наркоз, одна операция, один страх). Но

все-таки большинство специалистов к этому методу относится прохладно и мы

полностью разделяем их мнение. Однако, эта операция остается методом выбора

если острое смещение не удается вправить скелетным вытяжением. Также её следует

попробовать выполнить при срастающемся эпифизиолизе.

Срастающийся

эпифизеолиз. Это весьма неприятное

явление, которое вы можете обнаружить в процессе лечения больного с

развивающимся эпифизеолизом на этапе скелетного вытяжения. Сделаете контрольные

снимки – а эпифиз не репонировался… В чем же дело? Вытяжение наложено

правильно, работает, режим соблюден. А дело в том, что эпифиз сросся с

основанием костным мостиком! Выше мы приводили клинический пример, в котором

только компьютерная томография выявила костный мостик, соединивший эпифиз с

нижним полушарием головки. Потому её стоит делать всем детям с впервые

установленным диагнозм эпифизеолиза для избежания такого «сюрприза».

Костный

мостик, прошивающий зону роста головки бедра у мальчика 12 лет с юношеским

эпифизеолизом головки бедра слева.

Фронтальный скан РК – томографии.

Давность заболевания 6 месяцев, за помощью не обращались. На момент

осмотра: небольшая хромота, жидкость в полости левого тазобедренного сустава,

боли при ходьбе.

Если

консолидация произошла при угле смещения эпифиза менее 30°, то это просто

замечательно. Этим больным только требуется выполнить эпифизиодез, потому что

нет гарантий, что костный мостик не разрушится. А вот если угол смещения 30° и

больше, то тут выбор будет небольшой. Ввиду того, что этим больным все равно

требуется выполнять эпифизиодез, будет оправданным вначале произвести попытку

ручной репозиции – тонкие мостики могут разрушиться и эпифиз станет на место.

Если репозиция не удалась, то выполняют эпифизиодез в положении как есть.

По

истечении года достигается хорошее костное сращение эпифиза, но дети, у которых

осталось недопустимое смещение, хромают при ходьбе. Помощью им занимаются

профильные НИИ – именно туда они должны направляться. Задача состоит в том, что

надо восстановить нормальный объем движения бедра и уравнять его со здоровой

ногой. Решить её можно несколькими видами операций:

Торсионно

– вальгизирующая остеотомия в межвертельной области. Операция технически

несложная, однако при больших смещениях может дать недостаточный результат – не

полностью устранится хромота. Операцию выполняют с использованием стандартной

шеечно – диафизарной пластины и без точного расчета углов коррекции: как

правило, шеечно – диафизарный угол и антеторсию доводят до максимальных

возрастных показателей.

Межвертельная

остеотомия по Саутвику – специальная операция, которая была разработана именно

для помощи этой категории больных. В межвертельной области резецируется клиновидный

участок кости, в результате проксимальная часть бедра с шейкой наклоняются

вперед и в бок таким образом, что происходит нивелирование смещения. Фишка

операции в том, что угловые показатели клина рассчитываются по рентгеногрммам

(методика расчета, так скажем, непростая). Операция может быть показана как

альтернатива торсионно – вальгизирующей остеотомии.

Шеечная

остеотомия по Шугуока – остроумный метод, разработанный японскими

специалистами. Дело в том, что нивелировать смещение эпифиза можно вращением

шейки бедра вокруг её оси. Для этого приходится выполнять шеечную остеотомию,

по сути – управляемый перелом шейки бедра. После поворота шейки на нужный угол

выполняется её остеосинтез трансцервикальными винтами. Операция великолепно

обоснована с точки зрения механики и давала отличные результаты. Несмотря на

это, самими же разработчиками она была признана небезопасной и потому не

рекомендуется к выполнению.

Патология передней нижней ости

В

нашей практике имел место очень интересный случай, когда неустановленная

патология передней нижней ости таза симулировала дорентгенологическую стадию

болезни Пертеса.

Девочка

4 лет начала жаловаться на боли в правой ноге при ходьбе. Иногда хромала.

Осматривалась хирургом по месту жительства: определялась боль при внутренней

ротации бедра. На рентгенограммах тазобедренных суставов патологии не

выявлялось. Заподозрена болезнь Пертеса в дорентгенологической стадии. Была

консультирована в нескольких крупных клиниках, где выставлялись различные

диагнозы: синдром грушевидной мышцы, ранний коксартроз (?!). Лечение не

проводилось по причине отсутствия диагноза (правильнее сказать, избытка

диагнозов). Была госпитализирована для обследования в профильный НИИ, где были

выполнены МР – томография и компьютерная томография таза. Поражение головки

бедра полностью исключено, рекомендовано дальнейшее обследование, которое не

состоялось – боли полностью прошли. Мы осматривали эту девочку в возрасте 6

лет, через год после чудесного выздоровления. Отсмотрели все снимки и

томограммы и ничего не нашли. А потом мы

сделали ей сонографию тазобедренных суставов и в толще правой нижней передней

ости таза нашли отчётливое ядро окостенения! Это при том, что раньше 12 лет его

появления и ожидать нечего. Слева ядра не было.

Мы

не можем даже предположить, что это было. Однозначно можно быть уверенным

только в том, что процесс был локализован в ости таза. Потому при выполнении

сонографического исследования тазобедренных суставов у детей разных возрастов

мы стали обращать внимание на переднюю нижнюю ость - она легко визуализируется.

Может быть, со временем что – то удастся выяснить.

Наблюдение за детьми, пролеченными по

поводу дисплазии тазобедренных суставов

и впервые выявленные случаи дисплазии

Ребенок,

у которого была развивающаяся дисплазия тазобедренных суставов и которая была

успешно излечена, становится совершенно нормальным ребенком с полным спектром

возможностей. Нет никаких предпосылок к тому, что у него дисплазия

рецидивирует. Точно так же она может развиться у любого ребенка. Но контроль

этим детям все же требуется, они находятся под периодическим (диспансерным)

наблюдением. В их анамнезе указывают:

В

каком возрасте был поставлен диагноз, как ребенок лечился и с каким

результатом.

Дату

последнего рентгеновского контроля и заключение.

Дату

последующего рентгеновского контроля.

Общепринято

проведение контрольных рентгенографий таза в возрасте 1 года, 6 лет, 10 лет и

14 лет. Если рентгенометрические показатели находятся в норме, ребенку не требуются

какие – то ограничения по физической активности, хотя в нашей местности их

принято определять в медицинскую группу по физкультуре. Если на рентгенограмме в 14 лет никаких

патологических изменений нет, то ребенок может быть признан излеченным и снят с

диспансерного наблюдения.

Дисплазия

тазобедренных суставов в возрасте 4-14 лет может не иметь никаких проявлений,

если, конечно, речь не идет о вывихе бедра. Часто дисплазия может быть выявлена

на снимках таза, которые делались по поводу травм или болевого синдрома:

обнаруживается уменьшение угла Виберга, увеличение угла Шарпа и снижеине

коэффициента впадины. Ацетабулярный индекс в этой возрастной группе не несет

большого диагностического значения. Односторонняя дисплазия может проявляться

нарушениями походки, изменением объема движений в тазобедренном суставе с одной

стороны. Бессимптомность дисплазии у детей связана с тем, что они в большинстве

своем легковесные и даже слаборазвитый тазобедренный сустав может без проблем

переносить нагрузку, которую создает вес их туловища. По мере приближения к

юношескому возрасту, когда массо – габаритные показатели ребенка приближаются к

взрослым, сустав начинает испытывать повышенные нагрузки. Они приводят к

диспластическому коксартрозу.

Мальчик

15 лет обратился с жалобами на боли в левой ноге при ходьбе. Мальчиком он был

разве что по документам: рост детки был 175 см при весе 75 кг. Отмечалась

болезненая внутренняя ротация левого бедра, иной патологии осмотр не выявил.

Анамнез без особенностей, в возрасте 3 месяцев делалась рентгенография таза –

норма. Назначена рентгенография таза в позиции нулевой ротации бедер. На снимке

сразу бросились в глаза очевидно мелкие вертлужные впадины. Расчерчивание

подтвердило подозрение: угол Виберга составил 32° с обеих сторон, коэффициент

впадины ≈0,29 с обеих сторон.

Слева отмечалось сужение суставной щели до 3 мм., что говорит о деградации

суставного хряща. Диагноз: двухсторонняя развивающаяся дисплазия тазобедренных

суставов, диспластический коксартроз слева I стадия.

Снимок

описываемого больного, расчерчивание вручную. Обратите внимане на очевидно мелкие суставные впадины и сужение суставной

щели слева. Двухстороннее уменьшение

угла Виберга: 32° при норме не менее 39. Ацетабулярный индекс с обеих сторон в норме (

он несет значимую информацию о вертлужной впадине только в первые три года жизни). Угол Шарпа ( ≈40°) в норме.

Как

видите, ребенок обследовался в возрасте до года и никакой патологии

тазобедренных суставов не было (снимок мы видели сами и чертили). Дисплазия

развилась в процессе роста и никто в этом не виноват. Потому она и называется

развивающейся.

Дисплазия

тазобедренных суставов у детей старше 1 года не может быть излечена

консервативными методами. Им приходится делать различные остеотомии таза для

того, чтобы увеличить степень костного покрытия (отражается углами Виберга и

Шарпа) и предотвратить развитие диспластического коксартроза. Описанный только

что больной нуждался в таком лечении, но он и его родители приняли решение не

делать этого, узнав о тяжести операций и долгой реабилитации. К сожалению,

прогноз в конкретном случае серьезный – молодому человеку грозит ранний

двухсторонний коксартроз. Мы порекомендовали ему максимально щадяще относится к

тазобедренным суставам: поддерживать миниально возможный вес, носить только

амортизирующую обувь, избегать бега и прыжков, переноски тяжестей, заменять

ходьбу ездой на велосипеде.

Оглавление Следующая глава