Глава

1. Патология тазобедренных суставов у детей

первого

года жизни

Осмотр

тазобедренных суставов у новорожденных и детей первого года жизни и возможная

выявляемая патология уже описывалась в разделе процедур осомтра. Также

достаточно подробно излагалась суть патологических изменений, этой информации

будет вполне достаточно. Здесь же мы сразу приступим к инструментальным методам

диагнстики, с которых, собственно, и начинается врачебный этап работы с

тазобедренными суставами.

Для

диагностики заболеваний тазобедренных суставов используются сонография и

рентгенография. Да, могут применяться и томографические исследования, и

артрография, но делается это редко и не везде. Исторически раньше, с 1900-х

годов, начала применяться рентгенография, в 1980-е годы рентгенографию

дополнила сонография. Этот метод неразрывно связан с именем Рейнхарда Графа,

известного австрийского pediatric orthopedist, проделавшего

коллоссальную работу в развитии и продвижении метода по всему миру. Сонография

не стала самостоятельным методом в диагностике патологии тазобедренного

сустава, но она хорошо дополнила рентгенографию. Дело в том, что рентгеновское

обследование таза у детей проводится с 3 месяцев, в более младшем возрасте

снимки неинформативны. А сонография может применяться с первого дня жизни

ребенка и до 6 месяцев, её выполнение дешевле, чем рентгенографии. Но её нельзя

использовать для подтверждения диагноза. Всем детям, у которых подозреваются

заболевания тазобедренных суставов, обязательно делается рентгенография таза.

Если ребенок младше 3 месяцев, диагноз по данным сонографии позволяет начинать

лечение, но по достижении им 3 месяцев обязательно делается снимок уже во время

лечения.

Рентгенодиагностика патологии тазобедренных суставов

Правила выполнения снимка

Укладка

ребенка определяет качественный снимок и правильный диагноз. Для выполнения

снимка требуется два помощника, которые будут удерживать ребенка в правильной

позиции в момент снимка. Обычно задействуют обеих родителей, которым одевают

рентгенозащитные фартуки. Для снимка рентгеновскую кассету располагают на краю

стола аппарата. Ребенка укладывают на кассету так, чтобы голени свешивались с

края стола. Первый помощник удерживает ребенка за плечи и ручки, второй

прижимает ножки, следя, чтобы свешивающиеся вниз голени были прижаты друг к

другу. Так достигается нулевая ротация бедер. Луч рентгена направляют строго

вниз в зону лобкового симфиза. Некоторые рентгенлаборанты любят прикрыть

наружные половые органы ребенка рентгенозащитным фиговым листочком. Делать это

категорически нельзя – тень от листочка может лечь на сустав, часто она мешает

чертить снимок, да и мали ли что она может закрыть! Если мы делаем снимок таза,

то всё должно быть видно полностью. Получаемая доза при выполнении снимка

ничтожна и не должна быть препятствием к проведению важной диагностики.

Рентгенологическую

картину таза в разные возрастные периоды мы уже рассматривали. При анализе

рентгенограмм нам следует сделать вывод о правильном развитии вертлужной

впадины и правильном положении в ней головки бедренной кости. Как вы поняли,

практически вся патология тазобедренных суставов детей первого года жизни

относится к дисплазии тазобедренных суставов.

На

снимках таза детей до года кости визуализируются не полностью, т.к.

значительная часть их тела остается хрящевой, потому простого визирования

снимка недостаточно. Для того, чтобы решить вопрос о правильности развития

тазобедренных суставов, требуется

расчерчивание снимка, которое проводят по различным схемам.

Любая

аномалия строения тазобедренного сустава, не связанная с травмами, опухолями

или инфекционными процессами, называется дисплазией тазобедренного сустава.

Термины,

обозначающие нарушение взаимоотношений суставных поверхностей тазобедренного

сустава, могут быть такими:

Подвывих:

подразумевается вывих не до конца, то, что суставные поверхности разошлись не

полностью.

Вывих:

все понятно, это полное разобщеине суставных поверхностей.

Децентрация:

может быть как синонимом подвывиха, так и обозначать любое нарушение взаимоотношений

суставных поверхностей.

Мы

пользуемся термином «децентрация» во всех случаях нарушения взаимоотношений

суставных поверхностей. Полный вывих в тазобедренном суставе у детей первого

года жизни является казуистическим явлением, потому неплохо вообще убрать такое

слово из диагнозов детей этого возраста.

Схемы расчерчивания снимков таза детей первого года

жизни

Дети

младше 6 месяцев

Схема

Хильгенрейнера является самой распространенной и рекомендуется большинством

специалистов. Она достаточно проста и предназначена для детей в возрасте 3

месяца.

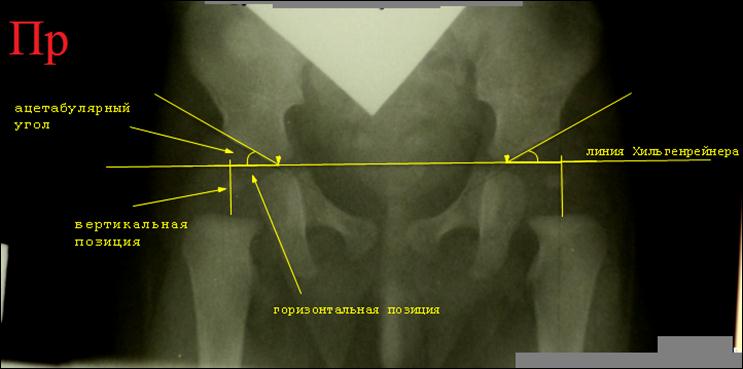

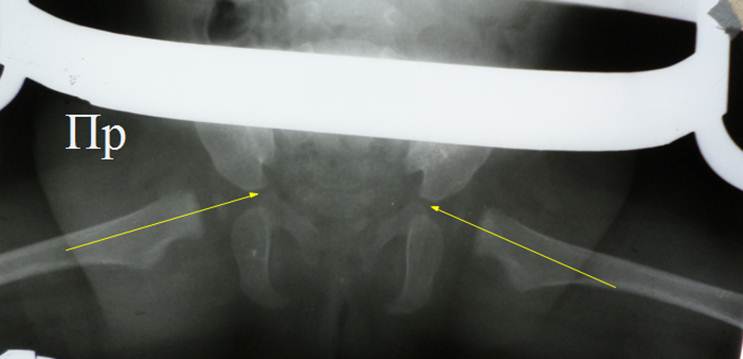

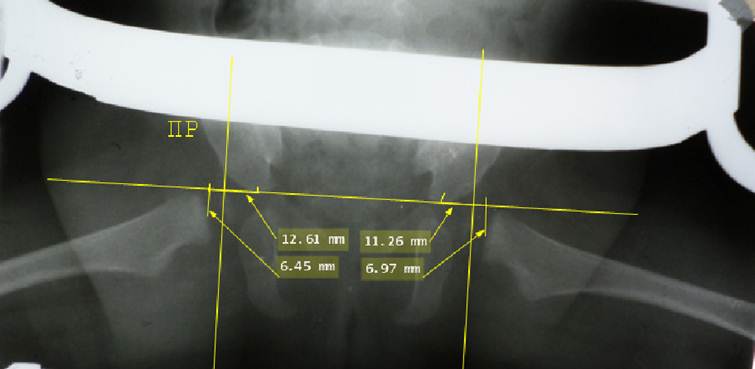

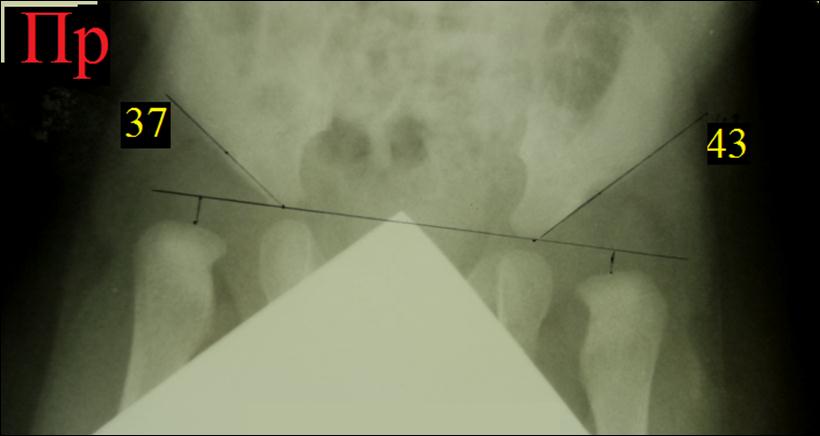

Начинают

расчерчивание с базовой линии Хильгенрейнера: проводят горизонтальную линию,

касающуюся нижних краев теней подвздошной кости. Затем проводят линии,

касательные к крышам вертлужных впадин, или линии крыш вертлужных впадин. Для

каждого сустава отмечают две точки: точка контакта линии Хильгенрейнера с

нижним краем тела подвздошной кости и точка на верхнем крае вертлужной впадины.

Соединяя точки, проводят линию крыши впадины. Угол между линией Хильгенрейнера

и линией крыши впадины называется ацетабулярным углом, у детей 3 месяцев он

должен быть 30° или меньше. Он отражает достаточность глубины впадины: чем он

меньше, тем впадина глубже.

На

верхнем конце рентгеновского изображения бедренной кости четко прослеживается

почти горизонтальная площадка. Это окостеневшая часть нижнего полушария головки

бедренной кости. На площадке надо найти середину и отметить точку, которая

является примерным центром головки бедра. Затем отмеченную точку соединяют перпендикуляром

с линией Хильгенрейнера. Длина отрезка от линии Хильгенрейнера до центра

головки бедра будет вертикальной позицией головки бедренной кости, она должна

быть не менее 10 мм. Расстояние от точки пересечения перпендикуляром линии

Хильгенрейнера до точки её контакта с нижним краем подвздошной кости будет

горизонтальной позицией головки бедренной кости, она должна быть не более 10

мм. При возникновении вывиха головки бедренной кости в вертлужной впадине она

смещается вверх и кнаружи, что проявится увеличением цифры горизонтальной

позиции и уменьшением цифры вертикальной позиции. Схема Хильгенрейнера имеет

недостаток: она привязана к возрасту 3 месяца и учитывает абсолютные цифры

расстояния для оценки положения головки бедра. Дети ведь бывают разные: мелкие

и побольше, и у того, кто побольше, горизонтальная позиция может быть больше 10

мм., но это не будет децентрацией. И далеко не всех детей вам принесут в 3

месяца, могут принести и в пять, здесь пресловутые 10 мм. ну никак не пройдут

за норму. Для того, чтобы нивелировать эти недостатки, следует ориентироваться

не только на абсолютные значения вертикальной и горизонтальной позиции головки

бедра, но и на то, что они соотносятся как 1/1. В процессе роста ребенка, по

крайней мере до полугода, абсолютные значения позиций будут пропорционально

увеличиваться и их соотношение будет оставаться равно еденице. При децентрации

головки бедра соотношение позиций будет значительно отличаться от еденицы.

Схема Хильгенрейнера имеет и большое преимущество, которое способно

нивелировать некоторые недостатки – она работает при неправильной укладке

ребенка для снимка. А она практически везде, где вы не проследите лично, будет

неправильная – не хотят рентгенлаборанты приводить ножки в нулевую позицию, вот и машут ими дети на

снимках… Две следующие схемы

расчерчивания к положению ножек весьма чувствительны.

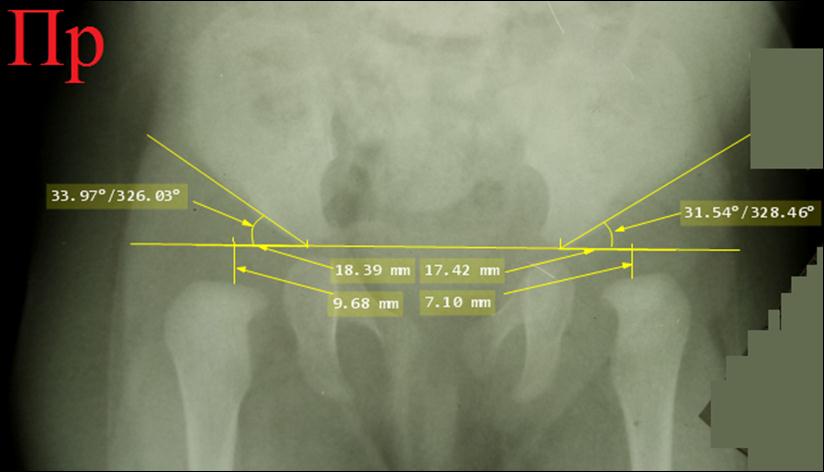

Снимок

нормальных тазобедренных суставов ребенка 3 месяцев, расчерчивание по схеме

Хильгенрейнера. Ацетабулярные углы с обеих сторон равны 28°, вертикальная и латеральные позиции головки бедра с

каждой стороны равны. Присмотревшись, вы можете заметить формирующиеся ядра

окостенения головок бедра с обеих сторон.

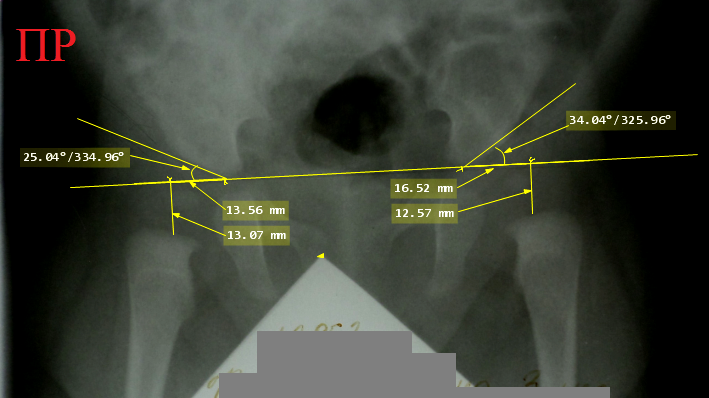

Снимок

тазобедренных суставов ребенка 3 месяцев с левосторонней дисплазией тазобедренного

сустава. Ацетабулярный угол слева превышает норму, там же имеет место очевидное

преобладание горизонтальной позиции над вертикальной. Если присмотреться, то

можно заметить формирующиеся ядра окостенения головок бедренных костей и то,

что слева ядро определенно меньше по размеру.

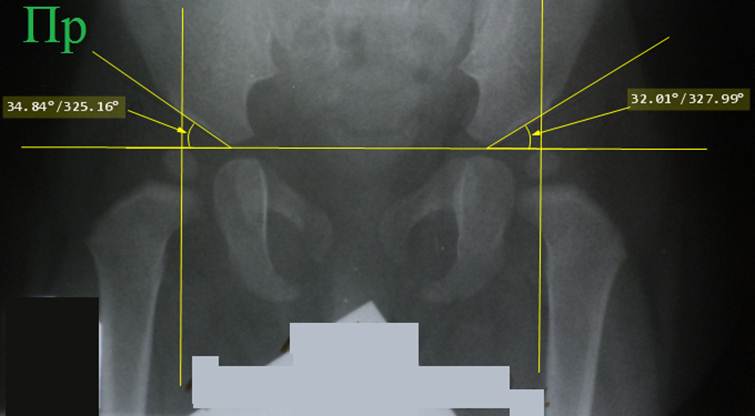

Схема

Садофьевой применяет другой метод определения положения головки бедренной

кости, который меньше зависит от возраста. Черчение начинают с проведения линии

Хильгенрейнера и линий крыш вертлужных впадин, проводят измерение ацетабулярных

углов. Затем отрезок линии крыши вертлужной впадины, который соприкасается с

тенью кости, нужно разделить на четыре равные интервала, которые нумеруются в

направлении изнутри к наружи. Через центр видимой на снимке шейки бедренной кости следует

провести осевую линию и пересечь ею размеченную зону линии крыши. Если

пересечение произошло в 1 интервале, то положение головки бедра нормальное,

если во 2 интервале, то положение головки бедра тоже нормальное. Если

пересечение произошло в 3 или 4 интервале, то имеет место подвывих головки

бедра, а если ось пересекла линию крыши кнаружи от ацетабулярной впадины, то

имеется вывих головки бедра. У схемы Садофьевой тоже есть недостаток:

проведение оси шейки происходит практически на глаз: там просто нет возможности

от чего-то взять параллель, потому что видимые части шейки короткие и

изогнутые.

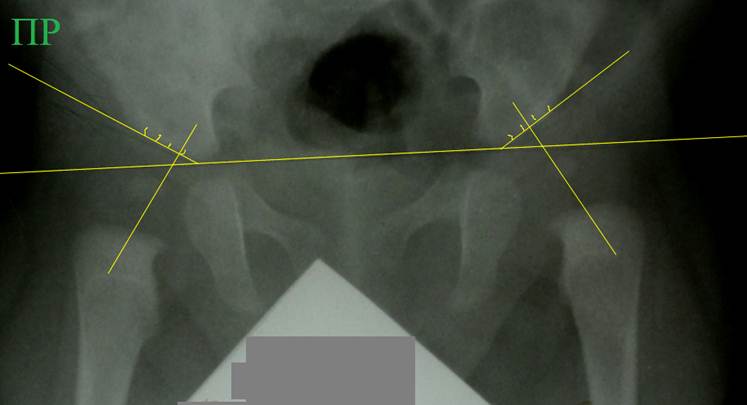

Снимок

того же ребенка, что в предыдущем примере. Выполнено расчерчивание по схеме

Садофьевой. Справа ось головки пересекает линию крыши во второй четверти, что

относится к норме. Слева ось головки

пересекла линию крыши в третьей четверти, что свидетельствует о дисплазии

сустава. Рисунок отчетливо демонстрирует недостаток схемы, связанный с

трудностью правильного проведения оси шейки бедра. Схема крайне чувствительна к правильности

укладки.

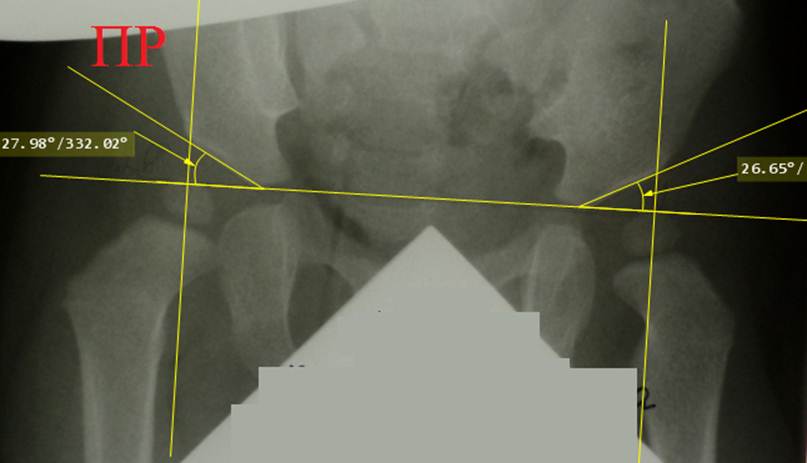

Схема

Путти является ещё одним расчерчиванием, которое позволяет проверить

правильность положения головки бедренной кости в вертлужной впадине у детей до

6 месяцев. Исторически она самая ранняя и сейчас применяется редко.

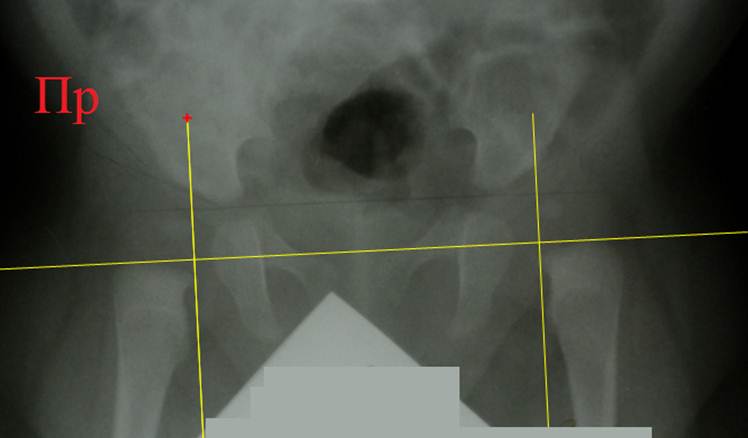

Расчерчивание очень простое. Проводится касательная горизонтальная линия к

верхним краям теней обеих бедренных костей. Затем строго перпендикулярно ей

проводятся две касательные вертикальные линии к внутренним краям теней обеих

бедренных костей. Эти линии являются указательными стрелками. Если вертикальная

линия пересекает крышу вертлужной впадины по центру или во внутренней её

половине, то головка бедра на искомой стороне центрирована. Если же линия

пересекла крышу вертлужной впадины в её наружной половине или вообще за

границами впадины, то имеется децентрация сустава. Расстояние от горизонтальной линии до точки

пересечения вертикальной линией крыши вертлужной впадины должно быть одинаковым

справа и слева.

Предыдущий

снимок расчерчен по схеме Путти. Слева перпендикуляр пересекает крышу

вертлужной впадины в наружной части, справа – практически по центру. Расстояние от горизонтальной линии до крыши

впадины слева больше. Децентрация тазобедренного сустава слева не вызывает сомнений, центрированное положение правого сустава не

очень наглядно, при желании его тоже можно признать децентрированным. Схема

вполне годная для работы, также чувствительна к правильности укладки.

Дети

старше 6 месяцев и до года

У

детей старше 6 месяцев начинает быть

видимым ядро окостенения головки бедренной кости - во всяком случае, у

большинства из них. Расчерчивание снимков также начинают с проведения линии

Хильгенрейнера, линий крыш вертлужных впадин, определения ацетабулярного угла.

У детей в возрасте 6 месяцев и до года равен не больше 25°.

Если

на снимке видны тени ядер окостенения головок бедер, то их поперечник должен

быть измерен, а также отмечена структура ядра окостенения и его форма. В норме

ядра должны быть округлой или овальной формы, однородной структуры и

одинакового размера с обеих сторон.

Затем

проводят линию Омбредана – Перкинса: это перпендикуляр к линии Хильгенрейнера,

который идет через крайнюю наружную

точку крыши вертлужной впадины и продолжается вниз, до уровня теней

бедренных костей. Ядро окостенения головки бедра должно находится кнутри от

линии Омбредана – Перкинса. Направляясь вниз, линия Омбредана - Перкинса должна

проходить по центру или кнаружи от тени бедренной кости.

У

детей в возрасте 1 года возможно начертить угол Виберга (center edge angle). Для этого надо определить

центр головки бедренной кости. В подавляющем большинстве случаев центр

находится на нижнем полюсе ядра окостенения головки. Затем из точки центра

головки бедра проводится перпендикуляр к линии Хильгенрейнера и линия к точке

на краю крыши вертлужной впадины, через которую проведена линия Омбредана -

Перкинса. Угол между линиями и будет углом Виберга, который характеризует

костное покрытие головки бедренной кости. Костное покрытие важно для того,

чтобы человек мог ходить. Именно тот сектор крыши вертлужной впадины, который

отсекается углом Виберга, несет на себе вес туловища. Следовательно, чем угол

меньше, тем больший вес приходится на единицу площади крыши впадины и головки

бедра. И тем хуже, потому что перегруженный сустав будет разрушаться. У детей в

возрасте года угол Виберга должен быть обязательно больше нуля. В возрасте

после года, когда ребенок начинает ходить, угол Виберга прогрессивно

увеличивается.

Приведенная

последовательность расчерчивания снимка для старших детей (с линией Омбредана –

Перкинса и углом Виберга) иногда именуется в отечественной литературе схемой

Рейнберга (Самуил Аронович Рейнберг - советский специалист по

рентгенодиагностике). Не исключено, что в других книгах она может называться

иначе. Но как вы её не назовите, суть остаётся одна.

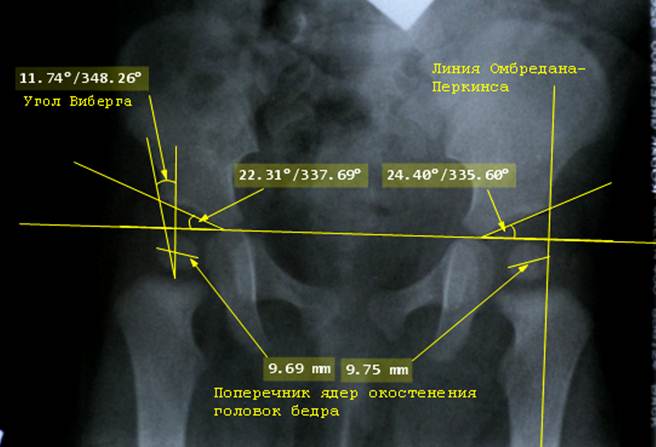

Снимок

таза здорового ребенка в возрасте 8 месяцев расчерчен по схеме Рейнберга. Отчетливо видны большие и одинаковые ядра

окостенения головок бёдер, угол Виберга уже имеет достаточно большое

положительное значение, он отмечен на стороне правого сустава. На стороне

левого сустава проведена линия Омбредана – Перкинса, она проходит кнаружи от

центра головки бедра, обозначенного ядром окостенения её головки, и идет по центру его диафиза, как и положено

в норме.

При

анализе расчерчивания следует смотреть не только за тем, чтобы

рентгенометрические параметры вписывались в норму, но и за тем, чтобы они

сильно не различались справа и слева. Значительная разбежка должна вызывать

настороженность, потому что в норме такого точно быть не должно. Следует

перепроверить правильность расчерчивания снимка. Кроме того, посмотрите на

правильность выполнения снимка: тени крыльев тазовых костей часто хорошо

отражают поворот туловища ребенка во время снимка, разброс положения теней

бедренных костей свидетельствует о том, что во время снимка ребенка не

удерживали за ножки. Такие снимки нельзя использовать в диагностике.

Анализ данных рентгенометрии

Состояние

вертлужной впадины и

правильность

соотношений в суставе.

В

приведенных методиках расчерчивания глубина вертлужной впадины характеризуется

ацетабулярным углом и углом Виберга (если он определяется). Все остальные

показатели (вертикальная и горизонтальные позиции и их соотношение, положение

оси шейки по Садофьевой, позиция бедра относительно линии Омбредана -

Перкинса) оценивают положение головки

бедренной кости в вертлужной впадине. Ацетабулярный угол у детей от 3 до 6

месяцев равен не более 30°, у детей

старше 6 месяцев и до 1 года не больше

25°. Угол Виберга у детей до 10 месяцев не определяется,

у детей в возрасте года он может быть начерчен. Нормы его как таковой нет, на

снимках детей в возрасте года он должен быть больше нуля. Отметим, что дети,

которые начали рано ходить, дают на

снимках в возрасте 1 года весьма большие показатели угла Виберга. Угол Виберга

прогрессивно нарастает под влиянием ходьбы, у неходящих детей он остаётся в

пределах 5 градусов.

В

случае выявления увеличенного ацетабулярного угла и сохранения в норме

показателей центрации головки бедра говорят о дисплазии тазобедренного сустава

без децентрации головки бедра.

Если

увеличен ацетабулярный угол и показатели центрации головки бедра вышли за

пределы нормы, то говорят о дисплазии тазобедренного сустава с децентрацией

головки бедра.

Если

ацетабулярный угол нормальный (глубина впадины достаточная), но показатели

центрации головки бедра не нормальны, то опять же говорят о дисплазии

тазобедренного сустава с децентрацией головки бедра.

Дисплазия

тазобедренного сустава может быть как односторонняя, так и двухсторонняя.

Насколько часто встречаются эти варианты, мы не возьмемся сказать.

Аномалии

ядер окостенения головки бедра.

Ядро

окостенения эпифиза головки бедра, которое появляется на рентгенограммах

приблизительно в 6 месяцев, несет определенную информацию о состоянии сустава.

Большую

диагностическую ценность имеют односторонние изменения ядер окостенения.

Отсутствие, уменьшение размера или фрагментированность ядра окостенения с одной

стороны является весомым признаком дисплазии тазобедренного сустава. Поэтому

обнаружение любой односторонней аномалии ядра окостенения является поводом

изучить снимок самым тщательным образом и взять ребенка под наблюдение.

Снимок

тазобедренных суставов ребенка 3 месяцев, расчерчен по Хильгенрейнеру вручную.

Даже без измерений видно, что имеет

место двухсторонняя дисплазия тазобедренных суставов с децентрацией головок

бёдер. Ядер окостенения головок бедер нет. С левой стороны патологические

изменения выражены меньше, чем справа.

Снимок

того же ребёнка в возрасте 1 года. С момента постановки диагноза в 3 месяца он

получал консервативное лечение самодельным ортезом (подушка Фрейка) в

поликлинике. Обратите внимание:

появились ядра окостенения головок бедер, справа ядро определённо меньше. Проведенные

линии Омбредана - Перкинса

позволяют заключить, что слева сустав центрирован и явления дисплазии в нем

практически устранены. Справа же сустав остаётся децентрированным. Ребенку

срочно требуется более серьезное, но пока ещё консервативное лечение – мы

опишем его ниже.

Двухсторонние

аномалии ядер головок бедра не имеют высокой диагностической ценности. Время

появления ядер головок бедра на снимках весьма вариабельно. В случае их

отсутствия в возрасте от 6 до 12 месяцев говорят о физиологической задержке, а

о патологическом отсутствии ядер можно говорить только после возраста года. В

подавляющем большинстве случаев суставы этих детей правильно сформированы, а

сами они вовремя и хорошо начинают ходить.

Сонографическое исследование

тазобедренного сустава детей до 6 месяцев

Существует

несколько методов сонографии тазобедренных суставов детей, однако ведущим

остается один – фронтальное сканирование тазобедренного сустава по Р. Графу.

Эта методика тщательно отработана, хорошо воспроизводима и потому принята во

всем мире за стандарт. Она относит тазобедренный сустав к определенному классу,

который подразумевает те или иные изменения в нем. Именно на основании класса,

к которому отнесен сустав, делается вывод о наличии патологии.

Описание

приемов сонографии выходит за рамки учебника. При необходимости вы можете

обратиться к книге Р. Графа «Сонография тазобедренных суставов новорожденных.

Диагностические и терапевтические аспекты». Она понятна, хорошо иллюстрирована

и поможет вам освоить этот метод в совершенстве. Здесь же мы только кратко

объясним, что означает каждый класс сустава.

I –

абсолютно нормальный сустав

IIA –

физиологически незрелый сустав, не

считается патологией. Этот класс сустава

может быть установлен тольок детям до

2 месяцев. У детей старше 2 месяцев класс

IIA не устанавливается!

IIB –

недостаточно развитый – диспластичный -

сустав без децентрации головки

III –

диспластичный сустав с частичной децентрацией (сублюксация, подвывих)

IV –

диспластичный сустав с полной децентрацией головки (вывих)

Формулировка диагноза

Формулируя

диагноз дисплазии тазобедренного сустава, следует во всех случаях применять термин

«развивающаяся дисплазия тазобедренного сустава», даже у новорожденных.

Необходимость этого мы уже разъясняли. Если имеется децентрация головки бедра, то это также указывают в диагнозе,

например: развивающаяся дисплазия тазобедренного сустава с децентрацией головки

бедра справа. Если ребенку выполнялось сонографическое исследование, то

указывается класс обеих суставов по Графу. В случае выявления аномалий ядер

окостенения головок бедра, связанных с дисплазией, это не будет дополнять

диагноз. Сведения о состоянии ядер головок приводятся только в описании снимка.

В

случае выявления каких – то аномалий ядер окостенения головок бедра как

самостоятельного явления (без дисплазии тазобедренного сустава) это будет

самостоятельным диагнозом, например: патологическая задержка формирования ядра

окостенения головки бедра с обеих сторон, фрагментация ядра окостененеия

головки бедра справа.

Все

дети, у которых выявлена дисплазия тазобедренного сустава, должны быть

направлены на клиническую консультацию для подтверждения диагноза и получения

указаний по лечению. При необходимости дети госпитализируются консультантами.

Аномалии

ядра головки бедра без дисплазии тазобедренного сустава не являются строгим

показанием к консультации, хотя это и желательно. Консультант должен

подтвердить отсутствие дисплазии тазобедренных суставов.

Лечение развивающейся дисплазии

тазобедренных суставов у деетй в возрасте до года

Вы

помните, что для нормального развития вертлужной впадины необходимо наличие в

ней головки бедра и определенное её давление на дно впадины. На этом принципе и

построено лечение дисплазии тазобедренного сустава – требуется вправить головку

бедра во впадину и удержать её в нужной позиции с нужным прижимом.

Вправление

головки осуществляется простой тягой за ножку и происходит у маленьких детей

очень легко, но стоит отпустить ножку – и она снова вывихнется. Для того, чтобы

головка осталась во впадине, ножкам после вправления надо придать особую

позицию (позицию удержания), в которой вывихивание становится невозможным. В

этой позиции ножки надо удерживать длительное время (обычно 3 месяца), за

которое вертлужная впадина углубится, а растянутая суставная сумка сустава

сократится. После этого при освобождении ножек вывих (правильнее, децентрация)

не происходит. Если дисплазия не столь тяжела и децентрации нет, а есть только

впадина недостаточной глубины, то лечение будет заключаться в приведение ножек

в позицию удержания, которая обеспечивает должное давление головки бедра на дно

вертлужной впадины. Если имеется децентрация, то вправление может

осуществляться простым потягиванием ножки рукой с последующим немедленным

переводом её в позицию удержания. Такой прием хорошо работает у детей первого

полугодия жизни. Но не всегда головка легко вправляется и удерживается – у

детей с запущенной дисплазией в возрасте полугода – года и старше простой тягой

головка в вертлужную впадину не вправляется, а если и вправляется, то не

удерживается в ней. У них применяют вправление этапными гипсовыми повязками или

длительным вытяжением за ножки, которое в своей сути аналогично скелетному

вытяжению. После вправления головок бедер

ножки немедленно переводят в позицию удержания, в которой они остаются

на 3 месяца или даже больше, фиксированные гипсовыми повязками.

Позиции

ножек, в которых головка удерживается в вертлужной впадине, называются

позициями Лóренца – по имени Адольфа Лóренца, пионера в лечении

дисплазии тазобедренных суставов.

Позиция

Лóренц I: ножки полностью разведены в

стороны (развал близок к 180°) и согнуты в коленных суставах на 90°.

Позиция

Лóренц II : ножки разведены на 30° - 45° и согнуты на 45° в

тазобедренном суставе, согнуты в

коленном суставе. Ножки могут быть слегка ротированы внутрь, но это не

обязательно. Иногда это положение называется «кавалерийским».

Позиция

Лóренц III: прямые ножки отведены в

стороны приблизительно на 30°- 45°. Они могут быть

слегка ротированы внутрь, что не обязательно.

Манипуляции

вправления, перевод в позицию удержания и фиксацию всегда выполняют с обеими

ножками, даже если дисплазия односторонняя. Фиксация ножек в позиции удержания

может осуществляться ортезами или гипсовыми повязками.

Очень

редко бывает так, что никакими методами не удается удержать головку в

вертлужной впадине – спустя некоторое время после вывода ножек из позиции

удержания вывих рецидивирует. Эти дети лечатся хирургическим путем, но только в

возрасте года и старше. На первом году жизни детей с дисплазией не оперируют.

До достижения ими оптимального для операции возраста продолжают консервативное

лечение.

Лечение развивающейся дисплазии тазобедренных суставов

без децентрации головки бедра

Вправлять

головку бедра у этих детей не требуется, что значительно облегчает процесс

лечения. У них достаточно привести ножки в позицию удержания и зафиксировать их

на некоторое время. У детей первого года применяют позицию Лоренц I.

Дети

в возрасте до 3 месяцев получают диагноз дисплазии на основании правильно

выполненного осмотра (симптомы Барлоу и Ортолани) и результатов сонографии

суставов (суставы классов IIb, III и IV). Классы

суставов III и IV относится к децентрированным, однако у детей первых

трех месяцев жизни лечение будет такое же, как и при центрированных суставах.

Со слов самого Р. Графа, выявление сустава класса IV бывает крайне

редко и относится к казуистике.

Трудность

лечения заключается в том, что ребенок очень мал: мы не сможем применить

никакие удерживающие ножки ортезы. Потому единственным лечебным воздействием

для них будет т.н. широкое пеленание. Это устаревший термин, детей сейчас не

пеленают. Смысл в том, что между ножками ребенка надо вложить широкий, мягкий

предмет, который их разведет в стороны. Таким предметом вполне может быть

одноразовый подгузник, который можно дополнить рыхло сложенной пеленкой. В своё время (когда не было одноразовых

подгузников) для новорожденных детей был создан специальный ортез – отводящие

штанишки Барта, но он не имеет больших преимуществ перед самодельными

приспособлениями. «Расширитель» должен находится между ножками практически всё

время. Во время гигиенических процедур проводится отводящая гимнастика

(некоторые называют её «лягушка»). Ребенок лежит на спине, ножки сгибают вверх,

захватывают за колени и совершают ими движения разведения в стороны до ощущения

сопротивления. Следует помнить, что у новорожденных детей ножки широко не

разводятся, нельзя пытаться раскладывать их в позицию Лоренц I, это возможно только в возрасте 2-3 месяцев. Все перечисленные мероприятия проводятся до

возраста 3 месяца, когда ребенку делается снимок. И в большинстве случаев на

снимке все будет нормально! Эффективность лечения дисплазии тазобедренных

суставов зависит не от грандиозности и технологичности мероприятий, а от

своевременности начала лечения и упорства его проведения. Если снимок

подтвердил отсутствие дисплазии, то ребенку более ничего не требуется, кроме

регулярной отводящей гимнастики.

Если

же на снимке выявлена дисплазия без децентрации головки, то лечение следует

продолжать с применением ортезов, фиксирующих ножки в позиции ударжания.

Применяются подушка Фрейка, «трусики» Фрейка, стремена Павлика, ортез

Тюбингера.

Наиболее

распространены подушка Фрейка и трусики Фрейка. Подушка - это предмет домашнего

рукоделия, которое представляет собой полосу толстого поролона, на который

шьется чехол из фланели. На чехле делаются две лямки под пуговицы. Подушка

хороша своей большой гибкостью, но ребенку в ней очень жарко и применение её

летом встаёт под вопрос. Кроме того, ребенок растет и приходится изготавливать

новые подушки через каждые три месяца. «Трусики» Фрейка продаются в магазинах

медтехники и лишены недостатков подушки: это гибкий лист из пластика, который

фиксируется лямками подобно подушке. Он не вызывает перегрева и легко моется.

«Трусики» Фрейка продаются нескольких размеров, которые подбираются по расстоянию

между подколенными ямками ребенка, лежащего в позе «лягушки». Следует выбирать

ортез точно по размеру или чуть меньше. Любой ортез должен применяться

практически постоянно, допускаются перерывы для гигиенических процедур. Для

того, чтобы одеть ортез, ножки ребенка должны хорошо разводится «лягушкой»,

т.е. в позицию Лоренц I. Здесь

оперделенное преимущество имеет подушка перед «трусиками»: она более мягкая и

постепенно приводит ножки к полному разведению, потому что допускает позицию

Лоренц II, которую постепенно переводит в Лоренц I. А вот

«трусики» при плохом разведении ножек могут и не одеться. Здесь возможными

вариантами решения проблемы будут временное применение подушки Фрейка, одевание

«трусиков» с неполным застегиванием их желоба или использование других ортезов.

Стремена

Павлика, как говорят некоторые специалисты, имеют преимущества перед ортезами

Фрейка. Они могут применяться при плохом разведении ножек в позицию Лоренц I, более гигиеничны.

Стремена Павлика удерживают ножки в положении Лоренц II и постепенно переводят его в Лоренц I. Но стремена Павлика изготовить самостоятельно

трудно, а в продаже они есть не всегда. Использование их родителями более

трудоёмко, но, если они к тому готовы, оправдано. Например, у трех –

четырехмесячного ребенка с плохим разведением ножек они будут хорошим выбором.

Со временем, когда разведение ножек достигнет Лоренц I, их можно сменить на «трусики», а можно и не менять.

Ортез

Тюбингера является весьма свежей разработкой конца 1980-х годов. Это раздвижная

планка с ложементами для бедер ребенка, которая фиксируется на специальные

регулируемые по длине лямки. Ортез создаёт позицию Лоренц II и дополняет её тягой за ножки, что эффективнее простого положения Лоренц I или II. Тяга за ножки создается при сгибании коленей ребенка в ложементах

ортеза. Ортез прост в применении и максимально гигиеничен. Если сможете

раздобыть такой, то это, наверное, будет лучшим выбором. Но запомните сами и

сообщите родителям, что результат лечения от вида ортеза практически не зависит,

он зависит от своевременности начала лечения и строгого соблюдения режима

ортезирования.

Ортез

носится практически постоянно, допускается только его кратковременное снятие

для гигиенических процедур. Уход за ребенком становится труднее. Но сами дети

быстро привыкают к ортезу и не выказывают большого недовольства. В летнее время

при применении трусиков или подушки Фрейка есть некоторый риск перегрева

ребенка, за чем нужно следить.

Помимо

носки ортеза, детям регулярно проводится гимнастика и массаж. Каких - то

рекомендаций по упражнениям, приемам массажа мы не дадим, потому что все это в

определенной мере импровизация. Достаточно подвигать ножки в суставах: сгибание

– разгибание, отводящая гимнастика круговыми движениями, сделать разгибательные

движения в стопах. Для массажа достаточно прогладить ладонями ножки, тазовый

пояс, спинку. Обычно все это делается родителями во время купания и прочих

гигиенических процедур и занимет не больше пятнадцати минут.

Начинать

применение ортеза можно не дожидаясь трехмесячного возраста и снимка. Например,

подушку Фрейка можно начинать применять уже в возрасте 1 месяца, трусики Фрейка

– тоже, при условии легкого занятия ножками положения Лоренц I. С возраста 2 месяцев можно применять стремена

Павлика.

Ортезирование

проводится курсами по 3 месяца, между которыми выполняется рентгеновское

обследование без ортеза. В случае, если рентгенометрические показатели пришли в

норму, ортезирование следует прекратить. Не стоит продолжать использовать ортез

«для закрепления» - это будет чистая полипрагмазия, к тому же достаточно

чувствительная для ребенка. Ему уже будет нужно садится, ползать, а ведь ортез

мешает это делать и, пусть незначительно, но отрицательно влияет на развитие

психики и моторики. У большинства детей результат достигается к 6 или 9

месяцам, т.е. после одного или двух курсов носки ортеза.

Лечение развивающейся дисплазии тазобедренных суставов

с децентрацией головки бедра.

Как

уже было сказано выше, у детей до 3 месяцев лечение дисплазии с децентрацией

головки бедра и без неё будет одинаковым и простым: широкое пеленание и

настойчивая отводящая гимнастика. С возраста 1 или 2 месяцев можно применять

ортезы. В три месяца выполняют снимок и

поступают в зависимости видимой картины. Может быть так, что к трем месяцам

дисплазия станент центрированной – тогда следует продолжать ортезирование с

интервалами в 3 месяца, как было описано выше для дисплазии без децентрации.

Если центрации не произошло, то задачи усложняются.

Первостепенной

задачей является вправить (центрировать) головку бедра в вертлужной впадине.

Это выполняется постепенным, медленным переводом ножек в положение Лоренц I с последующим удержанием. Вправление головки во

впадину происходит во время занятия ножками положения Лоренц I. Трудность заключается в том, что ножки у детей с

децентрацией головки бедра очень плохо разводятся. Одномоментно придать им классическое

положение Лоренц I с развалом в

160° - 180° невозможно. Ножкам удаётся придать только подобие

положения Лоренц II с малым разведением ножек.

Удержать его возможно стременами Павлика или подушкой Фрейка (но не

трусиками!). Положение следует не только удерживать, но и стараться медленно,

упорно подводить к классическому Лоренц II c должным разведением ножек, а потом и Лоренц I с

развалом около 180 градусов. При использовании стремян это достигается их регулировкой: понемногу, каждые 3-4 дня,

подтягивают задние лямки, которые

разводят ножки. Подушка Фрейка делает это «автоматически» за счет упругости

поролона, но, опять же напомним, что дети часто страдают в ней от перегрева в

летнее время. Ортез Тюбингера здесь

будет хорошим помощником: он сочетает положение Лоренц II c длительным вытяжением, которое эффективно вправляет

головку бедра. Ортез Тюбингера не

приводит ножки в положение Лоренц I, но,

несмотря на это, следует регулярно во время гигиенических мероприятий и массажа

переводить ножки в положение Лоренц I. Помимо

ортезирования, детям обязательно регулярно, несколько раз в день, делается

отводящая гимнастика ножек и массаж.

У

большинства детей разведение ножек прогрессивно улучшается и примерно через

месяц приходит к классическому положению Лоренц I. Это является клиническим признаком успешного

вправления головки во впадину. При

успешном вправлении головки бедра ножки должны одномоментно и легко

раскладываться в позицию Лоренц I. Кроме клинических признаков вправления,

заключающихся в легком занятии позиции Лоренц I, его следует

обязательно подтвердить рентгенологически, потому что иногда бывают случаи

неполного вправления: ножки ложатся в позицию Лоренц I, но при этом сохраняется децентрация. Делается рентгенограмма таза с надетым

ортезом, на которой нужно определить

центрирование головок. Это

сделать очень просто: на снимках в положении Лоренц I хорошо видна шейка бедренной кости, её осевая линия

должна проходить практически через центр вертлужной впадины, обозначенный Y –

образным хрящом. Хотим предупредить вас

о том, что не стоит делать расчерчивание этих снимков по Хильгенрейнеру или

Рейнбергу, потому что вы можете не

получить нужных показателей центрации: головку бедра вы вправили, но вертлужная

впадина осталась при этом недоразвитой и мелкой.

Ортезирование

продолжается еще 3 месяца со дня подтверждения центрирования сустава. По

истечении этого срока делается снимок без ортеза с нормальным положением ножек.

Тазобедренные суставы должны быть центрированы и развиты соответственно

возрасту – в этом случае лечение прекращают. Если же, несмотря на проводимые

мероприятия, ножки ребенка не удается привести к положению Лоренц I в течение

месяца или контрольный снимок в ортезе не подтвержает вправление головок, то

смысла дальше продолжать ортезирование нет. Требуется проводить более серьезное

лечение в больнице с применением функциональной гипсовой повязки или

вытяжения. Это же относится и к случаям успешного вправления, в которых

трехмесячное ортезирование не привело к полной нормализации рентгенологической

картины.

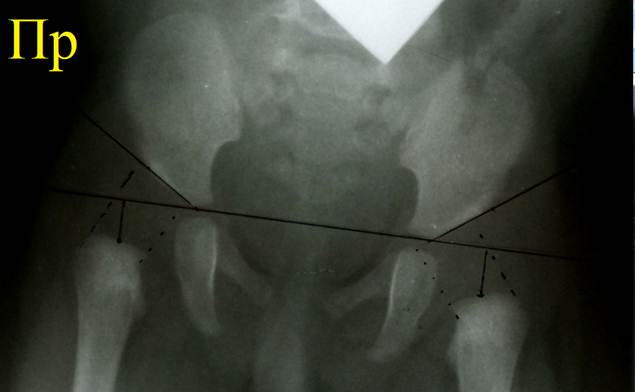

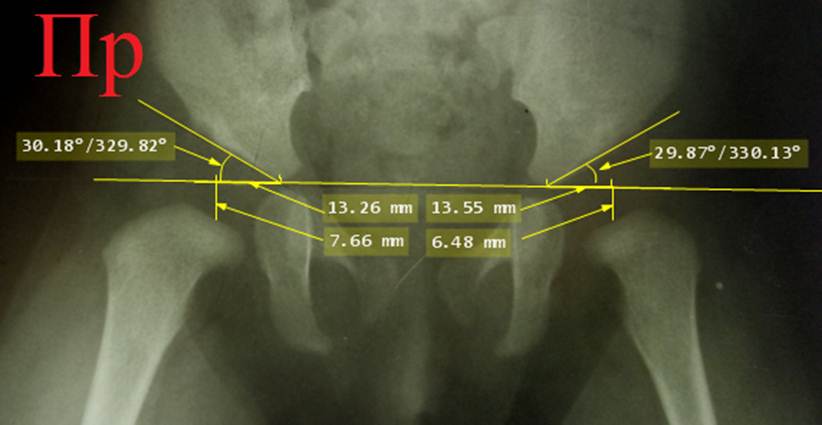

Снимок

ребенка 7 месяцев, расчерчивание по Хильгенрейнеру. Двухсторонняя дисплазия

тазобедренных суставов с децентрацией: обратите внимание на вертикальные и

горизонтальные позиции, ацетабулярные углы

и положение ядер окостенения головок относительно линий Омбредана - Перкинса.

Постановка диагноза запоздалая. Назначено консервативное лечение с помощью

отводящей шины БелНИИТО (она применяется

редко и не имеет преимуществ перед другими).

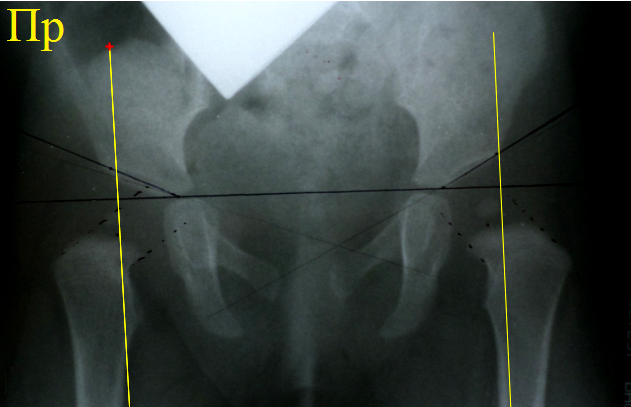

Тот

же ребёнок. Уже через неделю ортезирования ножки приняли положение Лоренц I. Сделан снимок с ортезом: оси шеек обеих бедер чётко

направлены в центр вертлужных впадин, подтверждено вправление головок обеих

бедер. Использование ортеза продолжено

еще 3 месяца.

Предыдущий

снимок мы специально расчертили по

Хильгенрейнеру: показатели центрации головок не в норме, хотя ядра окостенения

находятся кнутри от линий Омбредана – Перкинса. Потому не следует применять

схемы Хильгентейнера и Рейнберга для определения центрации головок на снимках в

ортезе.

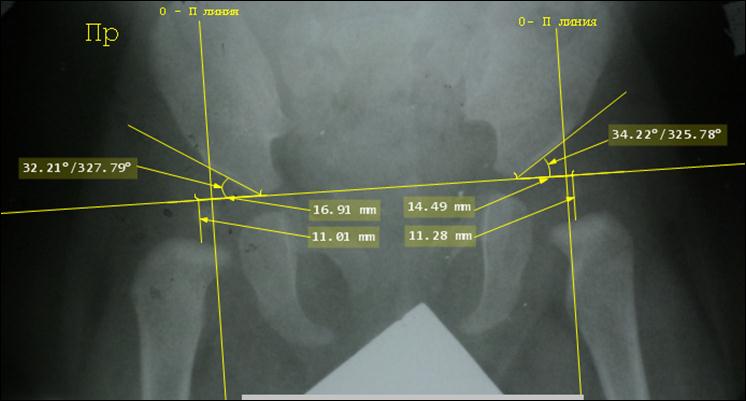

Через

3 месяца, в возрасте 10 месяцев, была сделана контрольная рентгенограмма без

ортеза, на которой все

рентгенометрические параметры значительно выходили за пределы нормы:

ацетабулярные углы превышали 30° с обеих

сторон, ядра окостенения головок бедер

не полностью покрывались крышами вертлужных впадин и большая их часть

находилась кнаружи от линий Омбредана – Перкинса. Ортезирование продолжено

ещё на 4 месяца.

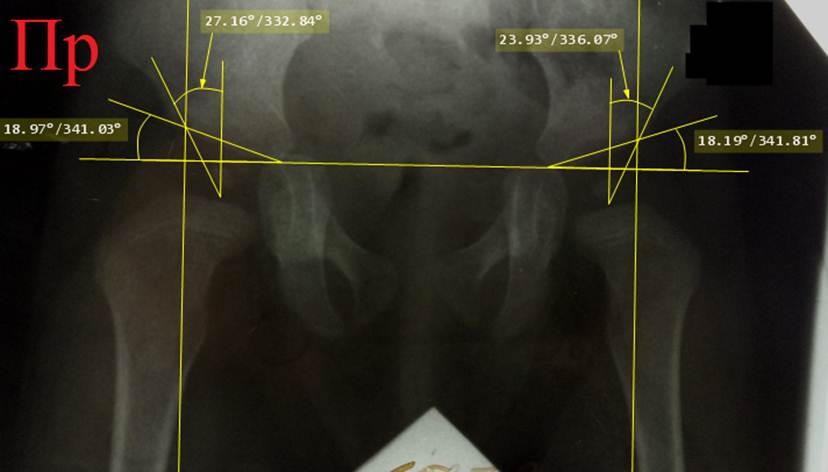

Снимок

в возрасте 1 года 3 месяцев.

Рентгенометрические параметры с натяжками укладываются в норму: ацетабулярные углы превышают норму, но не так

значительно, в пределах 2-3 градусов. Угол Виберга равен не больше 2-3 градусов

с обеих сторон (не начерчен), но все же он больше нуля. Ядра окостенения головок бедер лежат не

полностью кнутри от линий Омбредана – Перкинса. Ортезирование шиной БелНИИТО прекращено.

Назначено применение шины Виленского⃰

сроком на полгода. На

контрольном снимке в возрасте 5 лет все рентгенометрические показатели были в

норме, углы Виберга с обеих сторон 25°.

Этот

клинический пример является ретроспективным анализом. Да, получен хороший результат, но все же

более правильно было бы после первого ортезирования, которое не привело к

нормализации картины, применить функциональную гипсовую повязку. Или даже сразу

начинать с неё.

⃰ Шина Виленского – старый тип ортеза,

приводящий ножки в позицию Лоренц III. Представляет собой распорку регулируемой

длины, на концах которой через шарниры закреплены манжеты, надевающиеся на

ножки чуть выше лодыжек. Достоинством ортеза считается возможность ходьбы

ребенка с надетым ортезом. Эффективность шины Виленского низкая, в настоящее

время она применяется очень редко, а если применяется, то только на завершающем

этапе лечения, когда рентгенометрические параметры уложились в норму. Некоторые врачи назначают её для «профилактики рецидива и закрепления

результата». Мы ничего не имеем против

такого подхода, однако, шиной Виленского не пользуемся.

Функциональная гипсовая повязка

У

детей до года применяют вправление функциональной гипсовой повязкой по

Тер-Егиазарову – Шептуну. Этот метод

является этапным вправлением головок бедер вытяжением с фиксацией промежуточных результатов гипсовой повязкой. Конечным результатом является вправление

головок во впадины и занятие позиции удержания Лоренц I. Методика весьма эффективная и удобная в реализации,

простая и дешевая. Функциональная

гипсовая повязка показана при затруднительном вправлении головок бёдер простыми

ортезами, а также будет неплохим выбором

для лечения запущенных случаев, таких, как выявление дисплазии с

децентрацией в возрасте старше полугода.

Вначале

на обе согнутые в коленях ножки ребенка накладывают циркулярные гипсовые

повязки от верхней трети бедра до пальцев. Гипс следует накладывать тщательно,

потому что ему предстоит прослужить долго. Нужно обмотать каждую ножку двумя

слоями смягчающего ватного материала, сформировать не менее четырех слоев

гипсового бинта, сделать дополнительные гипсовые накладки - лонгеты на коленях

и голеностопах. Желательно промазать готовую повязку гипсовым тестом,

замешенном на мыльной воде. Повязки должны хорошо затвердеть и высохнуть, после

этого можно приступать к вправлению.

Для

работы готовят гипсовый бинт, тазик с водой и достаточно прочную палку

прямоугольного сечения шириной около 70 см. У врача должно быть два помощника,

один из которых должен уметь обращаться с гипсовым бинтом. Ребенка укладывают

на кушетку поперек её ширины, один помощник становится со стороны головы, а

врач со стороны ножек (при такой же расстановке сил выполняется осмотр

детей). Один помощник удерживает ребенка

за область пояса обеими руками, это лучше делать сидя. Врач берет загипсованные

ножки в руки, сгибает бедра под прямым углом, слегка потягивает их вверх и

одновременно разводит в стороны. Разводить ножки нужно до отчетливо ощутимого

сопротивления, не больше. В этом положении ножки и удерживают, а второй

помощник кладет на обе ножки палку и приматывает её к обеим повязкам гипсовым

бинтом. Врач все это время терпеливо (!) держит ножки, не ругается и никого не

подгоняет. Браться за гипсовые повязки лучше в середине голеней, оставляя место

для палки и бинта. Некоторые приматывают

палку скотчем – так оно быстрее, но не очень надёжно.

Ребенок

находится в повязке 3 - 4 дня, после чего повторяют процедуру. Укладывают его

так же, как и в первый раз. Помощник срезает скотч или гипсовый бинт. После

освобождения ножек их вновь потягивают вверх и в стороны, разводят пошире,

опять же до ощущения сопротивления. После этого помощник вновь фиксирует палку

на ножках. И снова 3-4 дня, а затем снова процедура вправления. Обычно за 2-3

этапа происходит достижение классического положения Лоренц I. После этого ребенку делают рентгенограмму в повязке,

на которой следует убедиться, что головки бедер находятся во вправленном

состоянии. Окончательный вариант повязки должен быть наложен 3 месяца, потому

палку следует закрепить надежно. Иногда приматывают две палки: спереди и сзади.

Вправление вытяжением

Вправление

вытяжением децентрированных головок бедер при дисплазии проводится по общим

принципам скелетного вытяжения. Метод был предложен в 1950-х годах для лечения

врожденных вывихов бедра (так они тогда назывались), не поддающихся

вправлению простыми шинами. Следует учесть, что в те времена дети, лечащиеся по

поводу дисплазии, были намного старше нынешних – им было от одного до трех лет.

Вправление вытяжением возможно применять у детей в возрасте ближе к году и старше, потому что важен вес

ребенка: маленький и легкий ребенок будет попросту стаскиваться вытяжением с

кровати. Вытяжение показано в случае

неудачных вправлений децентрации головок простыми шинами, также оно будет

показано в случае первичного выявления дисплазии с децентрацией у детей в возрасте около 1 года.

Суть

метода в том, что накладывается пластырное или клеевое вытяжение за область

лодыжек грузами около 0,5 – 1 кг. Во время вытяжения ножки ребенка выпрямлены.

Классическая методика вытяжения по Мау подразумевает применение специальной

дуги, к которой крепятся блоки. Дуга фиксируется к передней и задней спинкам

кровати подобно балканской раме. Ребенок укладывается поперек кровати. Блоки

двигаются по дуге и фиксируются винтами в нужном месте. Начинают вытяжение с

положения ножки согнуты под прямым углом и направлены строго вверх. Далее

ежедневно блоки постепенно раздвигают в стороны, при этом ножки разводятся.

Следует рассчитать объем ежедневного продвижения блоков так, чтобы ребенок

через 10 дней практически сел на «мужской» шпагат, допускается небольшой

«недовод», когда развал составляет не 180, а 160 градусов. Делают рентгенограмму

таза в палате, не снимая вытяжения. На ней наблюдают занятие головкой бедра

центрированного положения.

Затем

выполняют наложение гипсовой повязки в позиции Лоренц I. Ребенка снимают с вытяжения и переносят в

гипсовальную. Там накладывают на ножки такие же гипсовые повязки, как в методе

функционального вытяжения. После того, как гипсовые повязки достаточно

затвердели (сушить не надо), ножки разводят в положение Лоренц I, чуть – чуть потягивают в стороны и фиксируют палкой,

используя гипсовый бинт. После наложения гипсовой повязки обязательно (!)

проводят рентгенографию и убеждаются в том, что головки бедер центрированы. В

гипсовании после вытяжения возможны варианты: где – то детям накладывают

классическую кокситную повязку в положении Лоренц I или

Лоренц II (для детей в

возрасте старше 1 года). Еще раз

напоминаем об обязательном рентгенографичсеком контроле после наложения повязки.

Ребенок

должен находится в гипсовой повязке 3 месяца со дня наложения. Это нелегко:

уход за ним затруднителен, дети капризничают из-за ограниченной активности, со

временем появляется зуд кожи под повязками. На родителей ложится большой груз

забот. Гипсовые повязки могут и не выдержать все три месяца: смягчающий

материал вынашивается, загрязняется, гипс теряет прочность, кожа начинает

зудеть и ребенок беспокойно себя ведет. К тому же, ему не запретишь расти,

гипсовые ботфорты становятся малы. Здесь проявляется преимущество повязки из

«сапожков», соединенных палкой. Её достаточно легко заменить, чего не сделаешь так

же легко с классической кокситной повязкой.

Снимается палка, ножки в повязках освобождаются. Ребенок помещается в

приятно теплую ванну прямо с повязкой, гипс в течение получаса или чуть больше

основательно размокает и повязка легко снимается простым разматыванием. Тут же

ребенка надо и помыть. Ну, а затем наложить новую повязку точно так же как

первую, после чего обязательно подтвердить правильное положение головок

рентгенографией.

После

снятия гипса детям делают контрольную рентгенограмму в обычном положении. Если

рентгенометрические параметры пришли в норму, то лечение признают успешным.

Детям надо назначить массаж и пассивную гимнастику. Все это легко могут

выполнить родители. Детей надо активизировать, побуждать к ходьбе (ведь

большинство из них в возрасте около года), потому что длительная иммобилизация

никак не способствует развитию мышц ног и таза.

Если

же параметры не пришли в норму, то ставится вопрос об оперативном лечении. К счастью,

такое бывает очень редко, обычно когда проводится лечение запущенной дисплазии

с децентрацией в возрасте старше 1 года. В этом случае консервативное лечение

является предоперационной подготовкой.

Снимок

ребенка 3 месяцев, расчерчивание по Хильгенрейнеру вручную. Двухсторонняя

дисплазия тазобедренных суставов с децентрацией. Начато лечение ортезированием

с применением подушки Фрейка.

Контрольный

снимок через 1 месяц. Положение Лоренц I в ортезе не достигнуто. На рентгенограмме наблюдается

вялая положительная динамика: ацетабулярные углы уменьшились, но все равно

превышают норму. Головки бедер децентрированы. Продолжено ортезирование

подушкой Фрейка сроком на 3 месяца. В возрасте 5 месяцев удалось достичь

положения ножек Лоренц I, подушка Фрейка

была заменена на трусики Фрейка.

Контрольная

рентгенограмма спустя 4 месяца после

начала лечения и 2 месяца после занятия ножками положения Лоренц I. Возраст

ребенка 7 меясцев. Положительные изменения практически

отсутствуют: ацетабулярные углы превышают норму, головки бедер децентрированы.

Ребенок направлен на консультацию в детскую областную больницу, куда был сразу госпитализирован.

Рентгенограмма

в детском ОТО после госпитализации. Ножки в положении Лоренц I, надеты трусики Фрейка. Очевидна децентрация головок

бедер, несмотря на занятие ножками положения Лоренц I. Оси обеих шеек проходят кнаружи от просвета Y –

образных хрящей. Начато вправление

вытяжением по Мау.

Десятый

день вытяжения по Мау, достигнуто полное

разведение ножек. Контрольная рентгенография

на вытяжении: центрация головок бедер. Оси шеек бедер проходят через

просвет Y – образных

хрящей. Вытяжение снято, наложена

классическая кокситная повязка в положении Лоренц I. Контрольная

рентгенография в гипсе подтвердила сохранение центрации головок бедер.

Предписанный срок носки гипсовой повязки 3 месяца.

Через 3 месяца гипс снят. Возраст ребенка 1 год. Контрольная

рентгенограмма демонстрирует отличный

результат лечения: все рентгенометрические показатели в норме, показатель угла

Виберга значительно опережает возрастную норму. Появились ядра окостенения

головок бедер, размер их одинаковый. Отметим, что повышенные показатели угла

Виберга обычны для детей после лечения в гипсовых повязках, со временем они

входят в возрастную норму. Это никак не отражается на здоровье детей.

Операции при дисплазии тазобедренных суставов

Операции

делаются детям в возрасте старше года, оптимальным возрастом считается 2-3

года. Обычно второй год жизни посвящают повторным попыткам консервативного

лечения: применяют лечение на вытяжении по другим схемам с более длительным

сроком (иногда до месяца), используют ортезы, допускающие ходьбу (шина

Виленского). В некоторых, к сожалению, малочисленных случаях удается добиться

хорошего результата и избежать операции. На третьем году жизини надеяться на

успех консервативного лечения не приходится.

Операция

должна устранить основную причину рецидива вывиха, которой является

недостаточное костное покрытие головки бедра. Кроме того, она должна устранить

сопутствующие изменения бедренной кости, которые препятствуют вправлению:

увеличенные шеечно – диафизарный угол и антеторсию проксимального отдела бедра.

Потому она состоит из двух этапов: вмешательства на тазовом компоненте и

вмешательства на проксимальном отделе бедра (бедренном компоненте).

Первым

выполняется вмешательство на тазовом компоненте. Для увеличения костного

покрытия головки бедра выполняется остеотомия тазовой кости по специальным

схемам. Фрагмент, который несет вертлужную впадину, ориентируется таким

образом, чтобы вертлужная впадина была ориентирована более горизонтально

(уменьшается угол наклона впадины, или угол Шарпа). Отломки удерживаются в

нужном положении мощными спицами, иногда между ними вставляются костные

трансплантаты для расклинивания и придания нужных углов отклонения.

Вторым

этапом идет вмешательство на бедренном компоненте. При длительно

существующей дисплазии проксимальный

отдел бедренной кости имеет нарушенную геометрию: увеличенный шеечно –

диафизарный уголи увеличенную антеторсию. Эти изменения препятствуют вправлению

вывиха и устраняются вмешательством, называемом деторсионно – варизирующей

остеотомией. Для её выполнения бедренная кость пересекается в межвертельной области

и далее производится её остеосинтез специальной угловой пластиной в правильной

геометрии.

Этапы

операции выполняются обычно из одного разреза, вмешательство на бедренном

компоненте индивидуализировано: у некоторых больных делают небольшое укорочение

бедра, высекая костный фрагмент, углы антеторсии и шеечно – диафизарный

изменяют в широких пределах. Иногда вмешательство на бедренном компоненте

вообще не выполняют. Вмешательство на тазовом компоненте выполняют всегда и в

полном объеме.

После

операции детям накладывают кокситный гипс на три месяца, т.к. спиц совсем

недостаточно для удержания отломков тазовых костей. Остеотомия таза

приравнивается по масштабности к его тяжелому перелому, потому

послеоперационное лечение больных соответствующее.

![]()

Хирургия

тазобедренного сустава у детей является очень обширным и сложным разделом

детской ортопрдии. Она зародилась в

конце 19 века, прошла большой путь развития от первых попыток в 1910-х годах до

революционных прорывов в 1960-х и,

наконец, анализа результатов и выделения лучшего в наши дни. Мы в общих чертах

познакомили вас с методами, которые применяются сегодня и этим ограничимся,

потому что остальное выходит за рамки учебника.

Выявляемые аномалии ядер окостенения,

не связанные с дисплазией тазобедренного сустава

Рассмотрим

варианты аномалий: разный размер ядер окостенения, фрагментация одногоили обеих

ядер и отсутствие одного или обеих ядер окостенения.

Обнаружение

разности размера ядер окостенения требует

пристального внимания на предмет возможной дисплазии тазобедренного

сустава. Если таковой при обследовании не выявлено, то обнаруженное являение не

считается болезнью. Точно так же следует относиться и к односторонней

фрагментации одного из ядер. Несмотря на это, детей следует наблюдать так же,

как перенесших дисплазию тазобедренного сустава, с выполнением рентгенографии в

положенные сроки. Не забывайте про то, что дисплазия развивающаяся! Сегодня её

нет, а через год может и быть. Двухсторонняя фрагментация ядер окостенения не

несет большого риска развития дисплазии, однако детей желательно также

поставить на наблюдение.

Отсутствие

одного или обеих ядер окостенения в положенные сроки может быть проявлением

дисплазии Майера. Дисплазия Майера не является дисплазией тазобедренных

суставов по той причине, что тазобедренный сустав при ней сформирован и

функционирует совершенно нормально. Эта болезнь была обнаружена фактически

случайно в 1950-е годы. У некоторых детей, которым делали снимки таза по поводу

травм, обнаруживалась пугающая картина перенесенной болезни Пертеса:

фрагментация верхнего полушария головки, которая напоминала на снимках кучу

камней. При этом дети ни на что не жаловались, в анамнезе у них никаких болей,

хромоты не было. В 1980-е годы, когда началось проведение сонографических

скринингов тазобедренных суставов, случаи патологического отсутствия ядра

окостенения головки бедра начали выявляться регулярно и за этими детьми

устанавливали динамический контроль. В возрасте года – полутора лет у них в верхнем

полушарии головки бедра появлялись множественные мелкие рентгенопозитивные

тени. Обычно они локализованы в зоне середины экватора головки. Это мелкие ядра

окостенения, которые формируются за счет врастания сосудов из нижнего полушария

головки. Со временем они увеличиваются, сливаются между собой и костная ткань

заполняет собой всю головку. На

определенном этапе процесс действительно напоминает последствия болезни

Пертеса. Но, в отличие от последней, поверх видимой «кучи камней»,

представляющих собой разрастающиеся костные островки, находится толстый

здоровый хрящ правильной формы, который на снимке не виден. Такая же

рентгенологическая картина после болезни Пертеса на деле вылядит совершенно

иначе: верхнее полушарие головки тоже представлено костными фрагментами неправильной формы, но вот ровного и толстого

хряща сверху нет. Со временем хрящевая головка правильной формы полностью

заполняется костной тканью. Зона роста головки бедра у большинства больных

формируется и выглядит нормально. Это и есть дисплазия Майера. Её последствия

для здоровья минимальны, у большинства наблюдавшихся детей не отмечается каких

– то проблем.

Выставлять

диагноз дисплазии Майера следует в возрасте только после 1 года при наличии

хорошо развитых тазобедренных суставов и появлении островков окостенения в

области экватора головки.

Дисплазия

Майера не требует лечения. Широко распространенная в нашем Отечестве

рекомендация не давать ходить детям при задержке появления ядра окстенения не

имеет под собой оснований. Обычно её приверженцы объясняют свои действия риском

разрушения головки бедра, хотя такого никто не видел. Фактический материал

показывает, что дети, не получающие никакого лечения, развиваются нормально и

вырастают практически здоровыми. Им требуется лишь рентгенологический контроль

в те же сроки, что и после дисплазии тазобедренных суставов, потому что всё –

таки аномалия имеет место. Обязательно сообщите родителям, что ни витамин Д, ни

кальций даже в токсических дозах никак не поспособствуют появлению ядер

окостенения. Ядро окостенения эпифиза у этих детей никогда не появится, невозможно

это! Дисплазия Майера является не сколько болезнью, сколько особенностью

ребенка. Организм и природа справляются с этой ситуацией, реализуя окостенение

головки бедра по альтернативному пути, когда костная ткань врастает в верхнее

полушарие головки из нижнего. Потому не следует им мешать.

Дальнейшее наблюдение детей, пролеченных по поводу

развивающейся дисплазии тазобедренных суставов

Дети, у которых была развивающаяся дисплазия

тазобедренных суставов и которые были успешно излечены консервативными методами

лечения, являются абсолютно здоровыми и ничем не отличаются от других

детей. Но в нашем Отечестве повсеместно

принято ставить таких детей на диспансерный учет, им запрещаются занятия в

спортивных секциях, в школе они определяются в медицинскую группу по

физкультуре. Что ж, так и делайте – закон есть закон. Обязательно проведение

контрольных рентгенографий таза в возрасте 1 года, 6 лет, 10 лет и 14 лет. Если на рентгенограмме в 14 лет никаких

патологических изменений нет, то ребенок может быть признан излеченным и снят с

диспансерного наблюдения.

Острый

момент: снятие с учета девочек происходит легко, а вот мальчиков, учитывая их предстоящую

встречу с военкомом, не очень. Мы поступаем просто: формулировка «может быть

снят» не равна «обязан быть снят». Мы

сообщаем молодому человеку и его родителям о том, что он излечен и может быть

снят с учета. Если они желают оставаться на учете, то оставляем. Военно – врачебная комиссия разберется.

Дети

с дисплазией Майера также ставятся на диспансерный учет и проходят

рентгенографии в положенные сроки. При нормальной картине в 14 лет могут быть

сняты с учета. У детей с односторонней дисплазией Майера следует более

пристально следить за осанкой, потому что на поражённой стороне может иметь

место небольшое укорочение ноги.

Заключение по теме

Мы

рассмотрели вопросы патологии тазобедренных суставов у детей первого года жизни

далеко не в полном объеме. Это обширнейший раздел детской ортопедии, для

основательного изучения которого вам придется потратить не один год. Мы

сознательно обошли некоторую устаревшую информацию, методы и приемы, потому что

в 50-е годы 20 века само отношеине к проблеме было другим. Тогда врач

преимущественно сталкивался с вывихом бедра диспластической природы у ребенка

2-3 лет, который общепринято именовался врожденным вывихом бедра. И врачевание

было совсем другим: детям производили закрытые вправления на специальных

аппаратах, похожих на приспособления для пыток, делали различные причудливые

операции. Вы со всем этим ознакомитесь по мере того, как будете изучать большие

руководства по хирургии тазобедренного сустава у детей. Так же мы не стали

рассматривать методы диагностики и лечения, которые не имеют большого

распространения и используются отдельными клиниками и НИИ. Мы пытались дать

минимум знаний, который позволит вам более – менее уверенно чувствовать себя в

работе с больными. Ну, а дальнейшее совершенствование остаётся за вами.