Глава

14. Аномалии плечевого пояса, рук

и

кисти

Высокое стояние лопатки (болезнь Шпренгеля)

Лопатка

является своеобразным переходным звеном, которое соединяет руку с туловищем. Мышцы

руки крепятся к лопатке, и к ней же крепятся мышцы туловища. Мы не будем

углубляться в анатомию – вам достаточно открыть анатомический атлас для того,

чтобы увидеть сложные механические

взаимоотношения в плечевом поясе. Для понимания вопроса высокого стояния

лопатки достаточно понимать, что лопатка фиксируется к туловищу его

мышцами, которые прикрепляются к ней по

линии верхний угол - медиальный край –

нижний угол, а также к ости и клювовидному отростку.

Медиальный

край и углы: мышца, поднимающая лопатку, большая и малая ромбовидные мышцы,

верхняя зубчатая мышца. Это крупный и мощный массив, выполняющий основную роль

в фиксации лопатки.

Ость

лопатки: ромбовидная мышца.

Клювовидный

отросток: малая грудная мышца.

Посмотрите

в атласе расположение этих мышц и их отношение к лопатке, а также ход сосудисто

– нервного пучка руки на шее и в подмышечной впадине.

Аномалия

положения лопатки по высоте - её высокое

расположение - встречается редко. Ввиду определенной противоречивости

литературных данных скажем так: на областном уровне с ней вы столкнетесь 1-2

раза в год. При внешнем осмотре

деформация достаточно легко

распознаваема: у детей нарушена фронтальная осанка с очевидно разным

уровнем надплечий. Пропальпировав нижний

угол лопатки с обеих сторон легко определить разницу в уровнях их

положения. При значительно выраженых

аномалиях лопатка помимо того, что смещена вверх, ротирована по своей длинной

оси в «крыловидное» положение и наклонена вперед. При этом её верхний угол проступает под кожей

на шее ребенка, имитируя экзостоз (костный нарост) лопатки. М. В. Волков описывал случаи попыток

удаления подобных «экзостозов» специалистами, не стремящимися обследовать

больного, но стремящимися его прооперировать. У большинства детей с высоким

стоянием лопатки нарушается объем движений плеча, в частности, пропорционально

смещению лопатки от её нормального уровня уменьшается объем отведения плеча.

Несмотря на то, что высокое стояние лопатки формируется во внутриутробном

периоде, аномалия редко заметна сразу

после рождения и на первом году жизни. В большинстве случаев её замечают в

возрасте 1 года и старше, т.е. в раннем

возрасте.

Выраженность

аномалии достаточно трудно определить.

Разница в высоте положения лопаток в пределах сантиметра вообще

относится к норме. Для детей дошкольного

возраста выведены численные границы степеней высокого стояния лопатки.

К

первой степени высокого стояния лопатки относится повышение уровня её положения

относительно здоровой стороны больше 1 см и до 2 см.

Ко

второй степени относится превышение 3-4 см.

К

третьей степени – 5 и больше сантиметров.

Но

ориентироваться следует не только на цифры превышения уровня положения лопатки,

но и на ограничение функции руки. Если превышение уровня укладывается в границы

первой степени, но при этом функция руки нарушена, следует выставить более

тяжелую степень. У более старших детей актуальность цифровых границ степеней

полностью теряется.

Дифференциальную

диагностику следует проводить с деформациями позвоночника, добавочными шейными

ребрами и вариантом костной кривошеи – синдромом Клиппеля – Фейля.

Рентгенологическое исследование позвоночника, включающее исследование и шейного

отдела, позволяет разобраться в причине. Лопатка на рентгенограммах видна

достаточно плохо, но на прямых обзорных снимках грудной клетки (не

позвоночника!) легко различима. Кроме того, на рентгенограммах изредка можно

увидеть омовертебральную кость: аномальную кость, имеющую фиброзное соединение

с лопаткой и позвоночником. При выраженном высоком стоянии лопатки она

встречается достаточно часто. Помимо рентгенографии, омовертебральная кость может быть выявлена

при помощи сонографии или на РК – томографии. Выполнение этого обследования у

больных со значительно выраженной аномалией совершенно оправдано, невзирая на

высокую лучевую нагрузку. Это и диагностический этап, и важнейший элемент

подготовки к возможной операции.

Лечение

высокого стояния лопатки может быть только хирургическим. Показания к нему не

могут быть абсолютными, как и при любом ортопедическом заболевании. Операцию можно предлагать:

Больным

с третьей степенью выраженности деформации

Всем

больным, у которых выявлена омовертебральная кость

Больным,

у которых уменьшен объем движений плеча и нарушена функция руки

Желание

больного не является показанием к операции ввиду того, что она сопряжена с

высоким риском тяжёлых осложнений. Оптимальным возрастом для операции считается

младший школьный, 6-8 лет.

Операции

по коррекции положения лопатки можно разделить на две группы: ранние методы со

скелетированием лопатки и более современные методы без скелетирования

лопатки.

В

основе ранних методов лежит субпериостальное отделение лопатки от

поддерживающих мышц и её фиксация на новом месте, предложенное Витторио Путти в

конце 19 века. Лопатка обнажается

широким окаймляющим разрезом по медиальному краю, трапециевидная мышца частично отделяется, частично отводится. Все

мышцы, которые крепятся к медиальному краю лопатки, поднадкостнично отделяются

(травматичное дело!). Если имеется омовертебральная кость, она удаляется. Затем

лопатка с большой силой тянется вниз и фиксируется проволочным швом к ребру.

Рана послойно ушивается. Операция по методу Путти имела недостатки: для низведения лопатки требовалось очень большое

усилие, лопатка плохо удерживалась в

новом положении. После операции часто развивался паралич руки: нервные стволы

плечевого сплетения проходят вначале под ключицей, затем под аркой, формируемой клювовидным

отростком лопатки и прикрепляющимися к нему мышцами. Опускание этой арки вместе

с лопаткой при низведении приводило к сдавлению нервных стволов со всеми

вытекающими последствиями. Для исключения таких осложнений Ф.Р. Богданов

дополнил операцию Путти остеотомией ключицы и клювовидного отростка, благодаря

этому частота осложнений значительно снизилась, а низведение лопатки стало

лёгким. Чуть позже Терновский Сергей Дмитриевич выяснил, что остеотомия ключицы

является излишней, достаточно остеотомии клювовидного отростка. Проволочный шов, фиксирующий нижний угол

лопатки, лучше заменить прочным капроновым. Операции по методу Богданова или

Терновского применимы и в настоящее время: они

анатомически обоснованы и дают хорошую коррекцию при низком риске

осложнений.

Более

современные операции подразумевают не скелетирование медиального края лопатки,

а перенос или удлиннение мышц, удерживающих лопатку. Перенос точек начала мышц

лежит в основе операции по методу Вудварда. По краю линии остистых отростков

острым путём отделяются трапециевидная мышца и лежащие под ней большая и малая

ромбовидные. Удаляется омовертебральная кость. Лопатка потягивается книзу, при

обнаружении препятствия её перемещению автор рекомендует отделить верхний угол

лопатки. После удачного низведения лопатки отсеченные на первом этапе операции

мышцы пришиваются к зонам отсечения, начиная от уровня 7 шейного позвонка (т.е.

начало мышц смещается вниз) . Рана

послойно ушивается. Несмотря на иностранное происхождение, операция Вудварда не

представляется безопасной. В связи с

этим Владимир Леонидович Андрианов разработал методику на основе операции

Терновского / Богданова без скелетирования лопатки (отделения прикрепляющихся к

ней мышц). Ключевой момент операции –

остеотомия клювовидного отростка. Мобилизация лопатки производится путем рассечения

верхней зубчатой мышцы, удлиннением трапециевидных и ромбовидной мышц. Лопатка

фиксируется в новом положении прочной капроновой лигатурой. Рана послойно ушивается.

После

всякой операции по коррекции положениня лопатки классическими руководствами

рекомендуется наложение торакобрахиальной гипсовой повязки с отведением плеча

на 90° сроком на месяц. Это нельзя признать оправданным хотя бы по соображениям

безопасности. Операции травматичные, обширные – есть высокий риск кровотечения,

инфекции. Неврологические осложнения тоже никто не отменял. Случись они, что будете делать с закованным в

гипс больным? Потому после операции будет достаточно наложить повязку Дезо, со

временем сменить её на фиксирующий руку ортез. Общий срок иммобилизации 1

месяц. После снятия ортеза показана лечебная физкультура в постепенно

увеличивающихся объемах.

Щёлкающая лопатка

Это

редкая врожденная аномалия, которая связана с особенностью верхнего угла

лопатки: он загнут в сторону ребер подобно крючку. При движениях этот «крючок» цепляет

ребра и вызывает неприятные ощущения у больных. Большинство описывают их как

щелканье. На самом деле, иногда при осмотре слышно, как лопатка мягко

перекатывается по ребрам. Боли при этом дети не испытывают. Если положить на

область лопатки свою руку и попросить больного двигать рукой, то можно ощутить,

как лопатка прыгает по ребрам. Манифестация заболевания может происходить в

разные возрастные периоды: мы сталкивались с ней и в младшем школьном возрасте,

и в старшем подростковом. Это связано с ростом лопатки, развитием мускулатуры и

изменением относительных расстояний.

Диагностика

зоболевания проста. Рентгенографическое исследование может быть неинформативно

у детей младших возрастов из – за хрящевого строения углов лопатки. К тому же

визуализация верхнего угла простой рентгенографией затруднительна из – за

эффекта наложения. Назначение компьютерной томографии при этом заболевании не

оправдано из – за высокой дозовой нагрузки и опять же хрящевого строения краев

и углов лопатки у детей. Мы визуализируем верхний угол лопатки сонографией. При

движениях руки больного отчётливо видно, как угол лопатки перекатывается по

ребрам, поверхность которых также хорошо видна. На наш взгляд, сонография

является хорошим способом инструментальной диагностики этой аномалии и

подтверждения диагноза.

Лечение

щелкающей лопатки обычно не требуется. Угол лопатки, разумеется, не разогнется,

но он может найти своё место и перестать задевать ребра. Обычно с возрастом так

и происходит, нашим больным мы рекомендовали упражнение «самообнимания» -

щелчки прекратились через несколько недель. Радикально излечить аномалию

возможно, удалив часть верхнего угла лопатки. Показаниями к этому могут быть

упорное и прогрессирующее течение заболевания, боли при движении и готовность

больного подвергнуться операции. Делать её следует не раньше старшего

подросткового возраста.

Мы

сталкивались с этим явлением два раза: один раз у молодого человека 16 лет

щелчки появились после занятий борьбой, второй раз у девочки 12 лет щелчки

возникли без предшествующих событий. Упражнение «самообнимания» помогло обоим

нашим больным – примерно через месяц

щелчки исчезли.

Врожденный радиоульнарный синостоз

Эта

патология при потоковых осмотрах встречается примерно раз в полгода, а то и

чаще. Она связана со срастанием локтевой и лучевой костей в области верхнего

радиоульнарного сустава. Кстати, мы никогда не выявляли синостоза у детей

первого года жизни и раннего возраста, он начинает проявляться в возрасте около

3-5 лет. Возможно, в более раннем возрасте сращение носит мягко - фиброзный

характер и не препятствует вращательным движениям лучевой кости.

Диагностика

заболевания не представляет трудности. Выполняется проверка ротационных

движений предплечья – больной не может совершить супинацию и пронацию, вместо них

он двигает плечом. При сборе анамнеза следует выяснить, не было ли у детей

переломов в области локтя. Часто отсутствие ротационных движений предплечья

связано с перенесенным переломом головки и шейки лучевой кости, особенно если

предпринималось оперативное лечение. Мы наблюдали нескольких таких больных. На

снимках локтевого сустава у них не обнаруживалось никаких аномалий: идеальная

репозиция, идеальная консолидация и… полное отсутствие ротации. Именно поэтому

все руководства настоятельно рекомендуют избегать хирургической активности в

области головки и шейки лучевой кости.

Обязательно

делается рентгенография локтевого, лучезапястных суставов и всего предплечья. У

небольших детей предплечье с обеими суставами можно уложить на один снимок.

Синостозов в области дистального радиоульнарного сустава не описано, что,

однако, не отменяет необходимости его проверки. Классический синостоз не

представляет трудностей для диагностики: костный мостик между головкой лучевой

кости и прокимальным эпифизом локтевой стопроцентно подтверждает диагноз. Но

его вы увидите не всегда, иногда синостоз носит фиброзный характер. Есть

классификация радиоульнарного синостоза по Клири – Омеру:

I. Фиброзный синостоз

II. Костный синостоз с недоразвитием головки

лучевой кости

III. Костный синостоз с задним вывихом головки

лучевой кости

IV. Костный синостоз с передним вывихом головки

лучевой кости

Радикальное

лечение радиоульнарного синостоза в настоящее время невозможно - разработанные в

прошлые годы операции высвобождения головки лучевой кости не давали

долгосрочного эффекта, синостоз рецидивировал. Аномалия умеренно влияет на

функцию руки при условии выгодного положения предплечья и кисти: оно должно

находится в пределах от нулевого положения до 60° пронации. В этом случае

лечение не показано. При супинационной установке предплечья или пронации больше

60° показана операция ротационной остеотомии лучевой кости. Для её выполнения

обнажают проксимальный и дистальный концы лучевой кости в метаэпифизарных зонах

и произвотят две поперечные остеотомии лучевой кости. В костномозговой канал

лучевой кости вводят интрамедуллярный стержень или толстую спицу. Кисти с

предплечьем придают должную ротационную установку, которая составляет около 20°

пронации. Достигнутое положение лучевой кости фиксируют несколькими поперечными

трансоссальными спицами, которые проводят через лучевую и локтевые кости. Концы

спиц погружаются под кожу, раны ушиваются, накладывается гипсовая повязка от

верхней трети плеча до кончиков пальцев в положении локтевого сгибания под

прямым углом. Иммобилизация на месяц (дети до 10 лет) – 6 недель (подростки).

Контрактура Фолькмана

Контрактурой

Фолькмана называют атрофию мускулатуры

предплечья и связанную с ней

распространенную контрактуру кистевого сустава и пальцев кисти, развивающуюся

вследствие нарушения артериального кровоснабжения. Причиной нарушения

кровоснабжения являются переломы плечевой кости в области локтя у детей,

осложнённые сдавлением сосудисто – нервных структур. Самый частый вариант

такого перелома – чрезмыщелковый перелом со смещением. Он сопровождается

достаточно сильным отёком, который вкупе с неправильным лечением приводит к

сдавлению плечевой артерии в области локтя и нарушению кровообращения в

дистальных сегментах руки. В 19 веке,

когда контрактура Фолькмана была описана, лечение чрезмыщелковых переломов было

таким: согнутую в локте руку ребенка подвязывали на шее. Тут здоровую руку долго подержишь согнутой в

локте – и то затекает, а добавьте сюда отёк… Не удивительно, что контрактура

Фолькмана в те времена была распространена широко. Но и сегодня, когда она

стала казуистикой благодаря правильному лечению таких травм, некоторые лекари

подходят к опасной черте, накладывая тугие повязки, гипсуя руку в положении

избыточного сгибания предплечья из – за

боязни повторного смещения. Подобная неприятность предотвращается совсем

другими способами, описанными во всех руководствах по детской травме.

К

счастью, мы никогда не видели контрактуры Фолькмана и надеемся, что не увидим

никогда. Классики, в частности Б. Бойчев, сообщали, что у больных

обнаруживается контрактура в кистевом суставе и нарушения движения пальцев

кисти. Мускулатура предплечья атрофичная, вместо мягких мышц при пальпации

обнаруживаются жесткие, тонкие тяжи, без заметной границы переходящие в

сухожилия. Чувствительность кожи предплечья и кисти тоже страдает, потому что

ишемиическому поражению подвергаются и нервные стволы. Но чувствительность со

временем более – менее восстанавливается, а вот двигательная функция – нет.

Диагностика

контрактуры Фолькмана не должна представлять сложности. Наличие в анамнезе перелома в области локтя,

который подвергался сомнительному лечению или вовсе не лечился, являются

вескими аргументами в пользу этого диагноза.

Учитывая факт, что контрактура Фолькмана является не просто редким, а

казуистическим явлением, получение

второго мнения будет не лишним.

Лечение

контрактуры Фолькмана является очень сложной и творческой задачей. О том, чтобы

полностью излечить больного, речи вообще не идет. Лечение направлено на разрешение контрактур и

придание функционального положения кисти и пальцам. При обнаружении мало –

мальски функционирующих мышц предплечья делают пересадки их сухожилий, пытаясь

восстановить подвижность хотя бы кистевого сустава. Все это реализуется на

уровне профильных НИИ, куда больные должны быть направлены.

Косорукость

Явление

косорукости связано с изменениями длины локтевой и лучевой костей относительно

друг друга: при укорочении лучевой кости кисть отклоняется в лучевую сторону.

Косорукости из – за укорочения локтевой кости не описано. Другой причиной косорукости может быть

поражение мыщц – сгибателей запястья: они сморщиваются и создают тягу за

сухожилия, что и вызывает отклонение кисти. М.В. Волков справедливо сравнивал

такой вид косорукости с врожденной косолапостью. Выделим возможные виды

косорукости:

Врожденная

косорукость на фоне гипоплазии или нарушения процесса роста лучевой кости

Врожденная

косорукость на фоне диспластического поражения мышц предплечья

Косорукость

на фоне посттравматичекой депрессии дистальной зоны роста лучевой кости

Первые

два вида косорукости встречаются очень редко (мы, например, их не встречали).

Заболевание проявляется или сразу после рождения, или развивается вскорости после

рождения. Диагностика не представляет большой трудности. Помощь этим детям

является сложной задачей, которая реализуется на уровне научно –

исследовательских институтов, куда они должны направляться. Мы не будем

останавливаться на деталях хирургических техник, потому что в каждом отдельном

случае это синтез импровизации и отдельных, ранее описаных приемов.

А

вот посттравматическая косорукость очень даже регулярно встречается. Например,

мы наблюдали такой случай после эпифизеолиза дистального конца лучевой кости у

мальчика 12 лет. Причиной стала посттравматическая депрессия зоны роста. Нам не

довелось лечить этого ребенка, потому описываем не как было, а как было бы.

Снимок

описываемого больного слева, справа приведен снимок предплечья здорового ребенка

такого же возраста. Обратите внимание на соотношение уровней концов локтевой и

лучевой костей. На снимке слева заметен контур руки и её деформация (отмечена

стрелкой).

Ребенку

показано наблюдение с контрольной рентгенографией через 2-3 месяца. На снимке

следует сравнить текущий уровень головки локтевой кости с предыдущим. Если

картина не изменилась, то можно говорить о том, что функция лучевой зоны роста

восстановилась и косорукость не будет более прогрессировать. Для того, чтобы

так оно и было, следует назначить неинвазивную стимуляцию зоны роста в виде УВЧ

– терапии на область лучезапястного сустава.

После восстановления функции зоны роста и прекращения нарастания угла

косорукости ребенка следует пронаблюдать еще приблизительно 6 меясцев. Конечно,

вероятность того, что деформация самостоятельно нивелируется, очень мала. Но в

этом следует убедиться, причем не только вам, но и родителям.

Классический

вариант лечения - укорачивающая остеотомия локтевой кости, потребное укорочение

определяется по снимку: вершина головки локтевой кости должна лежать на уровне

зоны роста лучевой. Фрагмент локтевой кости резецируется в области нижней

трети, после чего производится остеосинтез интрамедуллярным стержнем со стороны

локтевого отростка. Раны ушивают, конец стержня погружают под кожу,

накладывается гипсовая повязка от верхней трети плеча до кончиков пальцев в

сгибании локтя под прямым углом. Иммобилизация длится не менее месяца, у

старших детей 6 недель.

Впоследствии

мы узнали, что косорукость у нашего больного больше не увеличилась, но и не

исчезла. По месту жительства предлагалась укорачивающая остеотомия локтевой

кости, от которой родители отказались, ссылаясь на хорошую функцию руки и

отсутствие жалоб. Что ж, тоже вариант, но для ребенка оказался закрыт целый ряд

профессий.

Лечение,

как видите, не самое приятное – не удивительно, что родители отказались. Есть

более изящный вариант, который обязательно следовало бы реализовать перед тем,

как решаться на укорачивающую остеотомию. У мальчика большой потенциал роста и

это нужно использовать, произведя эпифизиодез головки локтевой кости. Это можно

сделать короткой, толстой спицей, проведя её в косом направлении из вершины

шиловидного отростка через зону роста в диафиз кости. Или использовать тонкий и

длинный кортикальный винт, что надежнее. Такую манипуляцию очень даже можно (и

нужно) произвести под местной анестезией. Конец спицы спрятать под кожу. С

большой вероятностью в течение одного – двух – трех месяцев соотношения уровней

локтевой и лучевой суставных поверхностей восстановятся и спицу можно будет

удалить. Если эпифизиодез окажется несостоятельным, тогда можно думать и о

более серьезном лечении.

Деформация Маделунга

(штыковидная деформация кисти)

Это

очень редкое заболевание. Оно начинает проявляться не сразу после рождения, а в

возрасте 10 – 14 лет. Рука ребенка в

области запястья становится горбатой: тыл предплечья переходит на кисть не на

одной прямой, а со ступенькой, причем ступенька эта постепенно и неуклонно увеличивается,

затем появляется тыльный вывих головки локтевой кости и нестабильность в

лучезапястном суставе.

Деформация

связана с аномалией зоны роста дистального конца лучевой кости: её дорсальная

зона перестаёт делать свой вклад в рост лучевой кости, а центральная и

вентральная продолжают. В результате

дистальный конец лучевой кости деформируется на ладонную

сторону. Со временем у детей нарушаются

взаимоотношения костей в нижнем радиоульнарном суставе и развивается вывих

головки лучевой кости. Лучезапястный сустав становится нестабильным по причине

того, что внутренняя его коллатеральная связка начинается от головки локтевой

кости, которая вывихнута, а наружная от дермированного эпифиза лучевой кости.

Болезнь приводит к серьезным нарушениям функции кисти и невозможности трудовой

деятельности.

Лечение

деформации Маделунга является сложной задачей. Его предпринимают после 14 лет,

когда костный рост завершен и деформация не будет больше нарастать. Выполняют

различные вмешательства, призванные выровнять лучевую кость и повысить стабильность

лучезапястного сустава. Они реализуются на уровне крупных клиник или НИИ.

Дополнительные и раздвоенные пальцы

Они

часто встречаются, их обнаруживают сразу после рождения, однако в неотложном

порядке приходится разбираться только с пальцами – привесками, остальное

откладывают на возраст 4 – 6 лет.

Явление дополнительных пальцев называется полидактилия. Причиной формирования дополнительного пальца

является несанкционированное продольное расщепление его зачатка. Причём

расщепление может произойти на разных уровнях: оно может затронуть только

ногтевую фалангу, а может дойти и до

основания пальца. Ветвление происходит в пястно – фаланговых и межфаланговых

суставах. Соответственно, мы получим либо дополнительную фалангу, либо

дополнительный целый палец. Надо отметить, что равное разделение зачатка

происходит редко и обычно мы наблюдаем нормальный палец с ответвляющимся

пальцем – паразитом.

Диагностика

не представляет трудности. Обязательно делается рентгенография кисти: следует

выяснить состояние костных структур и предупредить возможные неожиданности.

Лечение заключается в удалении паразитирующего пальца. Это не сложная, но

кропотливая работа – к пальцу - паразиту идут ответвления пальцевых артерий,

иногда ответвления сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев. Следует быть

осторожным при манипуляциях в области сустава, при возможности восстановить его

коллатеральные связки. Удаляя палец - паразит, следует оставлять достаточные

лоскуты кожи с его основания для закрытия раны. После операции накладывается

короткая гипсовая лонгета на 3 недели.

Синдактилия

Еще

одна частая проблема с пальцами, её обнаруживают также сразу после рождения и

откладывают. В большинстве случаев синдактилия представлена двумя нормальными

пальцами, между которыми не произошло разделение кожи. Рентгенография в

диагностике синдактилии обязательна: следует убедиться в том, что скелет

сросшихся пальцев нормальный, без сращений, костных мостиков и прочих

неожиданностей.

Лечение

синдактилии заключается в разделении сросшихся пальцев в возрасте 4-6 лет. И

это непросто: если просто рассечь зону сращения, то вам не хватит кожи для

того, чтобы закрыть рану. Или закроете, но с огромным натяжением, швы

прорежутся и в зоне межпальцевого промежутка получится большая гранулирующая

рана.

Для

закрытия обширных раневых поверхностей давно были разработаны специальные

приемы, которые всем известны. Основная их суть в том, что дополнительными

разрезами мы улучшаем смещаемость кожи и задействуем отдалённые зоны кожного

покрова. Есть метод рассечения синдактилии с одномоментной встречной Z – образной пластикой дефекта. Кожа в области сращения

рассекается по специальной схеме в виде зигзагообразной линии. Затем

треугольные лоскуты сопоставляются вначале в вершинах, а затем рана ушивается

окончательно. Метод применим только в случае, если зона сращения пальцев

достаточно широкая.

Юстин

Юлианович Джанелидзе (главный хирург ВМФ СССР в 1940-е годы) решил проблему

закрытия раны после рассечения синдактилии оригинально, просто и радикально –

свободной пересадкой кожи в зону рассечения. Кожу для пересадки следует

забирать с боковой поверхности передней брюшной стенки. Трансплантат

обрабатывают по Парину: очищают от фрагментов подкожного жира и перфорируют

(можно иглой большого диаметра). Далее его оформляют в виде своеобразных

«штанишек», которые отлично ложатся на раневую поверхность и позволяют без

натяжения её закрыть. Мы имели возможность высоко оценить метод Джанелидзе – он

обеспечивает отличный результат без натяжения нервов врача и кожи больного! После

операции, вне зависимости от её метода, накладывается гипсовая лонгета на 3

недели.

Щелкающий палец (болезнь Нотта)

Щелкающий

палец типичен для детей раннего возраста, а вот у детей постарше он встречается

реже. Причина болезни в формировании шаровидного узелка на сухожилии сгибателя

пальца. Узелок застревает в проксимальной кольцевидной связке и не дает пальцу

разогнуться. Иногда узелок проскакивает через связку с характерным щелчком.

Последующее сгибание пальца происходит легко, но при разгибании палец опять

застревает. В подавляющем большинстве случаев поражается большой палец, но

поражение других пальцев не исключается.

Диагностика

болезни Нотта заключается в осмотре: палец согнут и не разгибается, при попытке

разгибания в его основании на волярной стороне проступает узелок размером с

горошину. Также требуется выполнить рентгенографию пальца(ев) – на снимках не

выявляется патологии.

О

консервативном лечении болезни Нотта мы уже говорили - оно малоэффективное. При

желании родителей назначайте электрофорез иодида калия или лидазы – вреда оно

не принесет, а болезнь позволяет откладывать лечение.

При

взвешенном подходе показано хирургическое лечение: резекция проксимальной кольцевидной

связки. Операция выполняется через маленький дугообразный разрез у основания

пальца с волярной стороны, прямо над узелком. Обнаруживается кольцевидная

связка, под нее проводят зажим «москит». Из центрального отдела связки вырезают

участок около 3 мм., после чего зашивают кожную рану. Накладывают тыльную

картонную шину с разогнутым пальцем. На второй день при перевязке палец сгибают

и прибинтовывают в согнутом положении. Вечером того же дня палец разгибают и

прибинтовывают разогнутым. И так далее на протяжении десяти дней: утром сгибать

палец, вечером разгибать. Или наоборот, последовательность не имеет значения.

Это профилактика спаек сухожилия с зоной рассечения связки. Через десять

дней лонгету снимают, снимают кожные

швы. Активность ребенка более ничем не ограничена.

Клинодактилия

Клинодактилией

называют деформацию пальцев во фронтальной плоскости, если говорить проще – их

изгибание в сторону. Изгиб пальца может происходить по таким причинам:

Аномалия

зон роста фаланг (эпифизарная клинодактилия)

Аномалии

диафизов фаланг (диафизарная клинодактилия)

Заболевания

мышечно – связочного аппрарата, рубцы (сухожильно – мышечная клинодактилия)

Обычно

изгиб наблюдается в основании фаланги из – за неправильной формы ядра

окостенения её основания или наличия с одной стороны дополнительного ядра

(эпифизарная клинодактилия). Возможны и другие варианты, но эпифизарная

клинодактилия ногтевой фаланги является самым частым из них.

Рентгенографическое исследование позволяет уточнить причину клинодактилии.

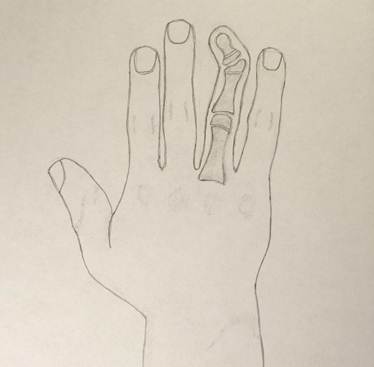

Клинодактилия

третьего пальца в области ногтевой фаланги. Причиной является аномалия ядра

окостенения головки

средней

фаланги этого пальца

Лечение

клинодактилии следует осуществлять в 4-6 лет, потому что в школе ребенку будет

нужна хорошо функционирующая кисть. Про консервативное лечение клинодактилии

уже было сказано – можно пробовать, но эффекта особо ждать не стоит.

Выполняется

операция частичной поперечной остеотомии нижележащей фаланги с выпрямлением

пальца. Образовавшийся на месте остеотомии клиновидный дефект следует заполнить

костнопластическим материалом: гомокостью, коралловой губкой и т.п. Остеосинтез

производят спицами по одному из принятых для пальцев способов: интрамедуллярной

спицей, перекрещивающимися спицам или поперечными спицами через соседние

здоровые пальцы. Накладывается ладонная гипсовая лонгета, иммобилизация

продолжается от месяца до 6 недель у подростков. Напомним, что на кисти

прекращают иммобилизацию по истечении срока даже при отсутствии видимой

развитой костной мозоли. Удаляют спицы, проводят разработку движений в кисти.

Эта операция применима для лечения как диафизарной, так и эпифизарной

клинодактилии.

Есть

второй вариант операции для лечения клинодактилии, связанной с аномалией зоны

роста (эпифизарной клинодактилии): выполняется резекция измененного края

основания фаланги. Для этого следует вскрыть межфаланговый сустав, резекцию

удобно делать безударным долотом Воячека. Следует быть осторожным и не

повредить коллатеральные связки, сухожилия. Выполняется фиксация пальца в откорректированом

положении спицами. После операции накладывается ладонная гипсовая лонгета на 3

недели. По истечении срока лонгета снимается, спицы удаляются. Ослабевшая

коллатеральная связка на стороне резекции за это время сократится и

стабильность сустава восстановится. Проводится разработка движений в кисти.

Описанный метод имеет преимущество перед клиновидной остеотомией в том, что ось

сгибания фаланги останется строго перпендикулярна оси пальца, срок

восстановления активности после него меньше.

Лечение

сухожильно - мышечной клинодактилии (если столкнетесь с такой) неизбежно будет

связано с высвобождением мягкотканых структур, которые вызвали деформацию.

После выполняется спицевая фиксация пальца в откорректированом положении.

Обязательно применение гипсовой лонгеты, иммобилизация длится 3 недели.

Врожденная контрактура в проксимальных

межфаланговых суставах(камптодактилия)

Камптодактилия,

или молоткообразная деформация пальцев, проявляется сгибанием пальца в проксимальном

межфаланговом суставе (т.н. «коленке» пальца), что вызывается укорочением

поверхностного сгибателя пальцев. Поражается преимущественно мизинец, хотя

деформация может распространиться на остальные пальцы, за исключением большого.

Болезнь проявляется сразу после рождения или на первом году жизни. Диагностика

её несложная и основана на осмотре. Рентгенография не выявляет изменений.

Камподактилия встречается редко: 1-2 раза в год на областном уровне.

Консервативное

лечение камптодактилии можно начинать сразу же после выявления. Проводят

ортезирование самодельными или покупными шинами, некоторые одевают на палец

цилиндры от шприцев (перед этим в его стенках стоит сделать отверстия).

Эффективность такого лечения низкая, но его можно проводить вплоть до

завершения раннего возраста. А может быть?

Оперативное

лечение проводят в возрасте 4-6 лет. Косо – поперечным разрезом на ладонной

поверхности открывают область проксимального межфалангового сустава. Пересекают

с иссечением небольшого фрагмента сухожилие поверхностного сгибателя и пробуют

разогнуть сустав. Если это не удается, то, вероятно, произошло сморщивание

капсулы пораженного сустава и требуется волярная капсулотомия. При ушивании

раны на волярной стороне пальца может обнаружится нехватка кожи, тогда как на

дорсальной стороне сустава её избыток. В этом случае избыток кожи в виде

лоскута на ножке переносят на волярную поверхность. Можно применить и метод

свободной кожной пластики с забором кожи с передней стенки живота. После

операции накладывают ладонную гипсовую лонгету в положении с выпрямленным

пальцем (пальцами) на 3 недели. Пассивные

медленные движения пальца начинают со второго дня, что делают во время

перевязки. Их следует делать ежедневно, лучше два раза в день, на протяжении

всех оставшихся дней иммобилизации. На первой неделе следует ограничиваться

одним очень медленным движением сгибания – разгибания: ход в одну сторону

должен длиться около 30 секунд. Затем прогрессивно увеличивают как число

движений, так и их скорость. После выписки из больницы движущей силой процесса

становятся родители, которые вполне способны разбинтовать участок лонгеты,

совершить несколько движений в пальце и забинтовать лонгету снова. Под лонгетой

палец всегда должен оставаться в выпрямленном положении. Описанный принцип

активной послеоперационной физиотерапии может дать лучшие результаты, чем

рекомендовавшаяся ранее спицевая иммобилизация пальца в выпрямленном

положении.

Врожденная контрактура ногтевых фаланг

В

разделе осмотра мы описывали семейный случай врожденной контрактуры ногтевых

фаланг больших пальцев рук и ног. Ногтевые фаланги поражённых пальцев

находились в нулевом положении. Рентгенологически никаких изменений не было

обнаружено, сгибание – разгибание в пястно – фаланговом суставе происходило

нормально. Сонографически и пальпаторно выявлялись сухожилия сгибателей, однако

же нам не удалось определить точку их прикреплений. Описанную аномалию мы

расцениваем как «обратную камптодактилию». Излечить её возможно только

хирургическим методом, причем операция в своем начале должна быть

эксплоративной: следует визуально выделить сухожилия длинного сгибателя

большого пальца, длинного разгибателя большого пальца, оценить их подвижность,

места прикрепления, оценить состояние межфалангового сустава. Весьма вероятна

аномалия суставной сумки – отсутствие её верхнего заворота, что и приводит к

неподвижности фаланги. В этом случае дорсальная капсулотомия с выделением

сухожилия разгибателя на протяжении должна помочь. После ушивания раны

накладывают ладонную гипсовую лонгету в обычном положении кисти на 3 недели.

Пассивные медленные движения сгибания –

разгибания пальца в межфаланговом суставе начинают со второго дня. Продолжать

их следует ежедневно на протяжении всех оставшихся дней иммобилизации,

желательно дважды в день. После выписки движущей силой процесса становятся

родители. Если не придерживаться описанного принципа высокоактивной

физиотерапии (такого же, как после коррекции камптодактилии), рассеченные ткани

снова срастутся в исходное состояние и результат будет нулевой. После снятия

лонгеты показана активная кистевая гимнастика. К сожалению, операция не может

гарантировать от рецидива контрактуры.

Как

видите, лечение не без впечатлений и без гарантий. Родители отказались от него.

В принципе, контрактура ногтевой фаланги I пальца в нейтральном положении ограничивает функцию

кисти незначительно, а дети хорошо адаптированы. Они выбрали вполне допустимый

вариант.