Глава

1. Что есть ортопедия.

Что

такое ортопедия и откуда она взялась?

Почему она есть детская и взрослая? Какая связь между травматологией и

ортопедией? Будем последовательно отвечать на эти вопросы.

Первый вопрос почти что экзаменационный, потому вы,

возможно, знаете на него ответ. Но будем соблюдать традицию и раскроем его.

Термин «ортопедия» был введен деканом медицинского факультета университета

Сорбонны Николасом Андри. В 1741 году он издал книгу «Ортопедия,

или искусство предупреждать и исправлять у детей деформации тела средствами,

доступными отцам и матерям и всем тем лицам, которым приходится воспитывать

детей». Представье себе, 18 век!

Слово «ортопедия» состоит из частей двух греческих слов: «ортос» -

прямой и «паис» - ребенок. О содержании

книги мы много не сообщим. По данным из Википедии, книга не отличалась

фундаментализмом и являлась сборником практических советов для родителей. Хотя

о каком фундаментализме можно говорить в начале 18 века! Разрозненные знания,

единичные наблюдения, отдельные попытки.

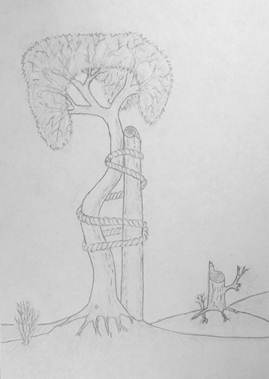

Авторитет древних классиков. Методы лечения, основанные на кузнечном

принципе «изогнутое распрямляй, прилагая силу». Он нашел свое отражение в

рисунке, изображающем искривленное дерево, подвязанное к столбику. Именно этим

рисунком, который стал символом ортопедии на все времена, Николас Андри

обессмертил свое имя. Он часто в том или ином варианте присутствует на эмблемах

различных клиник, институтов, занимающихся ортопедией. Учреждения, работающие с

детьми, используют рисунок с тоненьким, молодым деревцем, подчеркивая

педиатрическое направление. Мы тоже нарисовали свой вариант эмблемы, на которой

маленький росток борется с нарушением осанки и тянется к солнцу, опираясь на

опыт и ошибки прошлого.

Слева

изображена почти точная копия рисунка Николаса Андри, выполненная нами. А

справа вы можете видеть наш вариант, символизирующий детскую ортопедию.

Видите,

как интересно, ортопедия изначально была детской наукой! Уже в 18 веке

говорится о ведущей роли родителей в

лечении! Но после рождения в 1741 году её ожидал еще долгий и трудный путь

развития, пока она не смогла заявить о себе как о самостоятельной дисциплине.

Трудности на её жизненном пути создавались целым рядом причин. Попробуем

обозначить основные.

Специфика

пациентов. Её пациенты - это физически дефектные дети и искалеченые взрослые.

Первые родились такими, вторые стали такими. Ценность человеческой жизини в

разные времена была разной, а в те давние весьма низкой. На фоне очень

немаленькой смертности родившихся без уродств детей от болезней ценность жизни

ребенка с физическим дефектом стремилась к нулю, если не к отрицательным

числам. Ни для кого не секрет практика умерщвления калек. Мало добра ожидало и

их родителей.

Родила

царица в ночь

Не

то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

а неведому зверюшку.

А.С. Пушкин

Хорошо помните, что приказали сделать с царицей и ребёнком? Пациентов объединяли

бесперспективность и неплатежеспособность. Потому лекари предпочитали не замечать калек, чем заниматься

вопросами помощи им. Те оседали в монастырях, богодельнях, бродяжничали и

заканчивали свои дни рано и плохо.

Отсутствие,

вернее, недостаток главных действующих лиц - ортопедов. Так получилось, что ортопедией

целенаправленно и только особо никто не хотел заниматься. Отцы хирургии все

немного «баловались» ортопедическими экзерсисами. Кто - то достиг определенных

результатов, кто-то не достиг и вернулся к животам. Ортопедия, она вся такая

неинтересная. В ней тяжело было сделать что – то революционное, прорывное.

Можно только облегчить, поправить, улучшить…

Здесь врач точно не будет волшебником. По этим причинам ортопедия долго

испытывала недостаток своих героев. Да, были люди и в то время, их просто нельзя

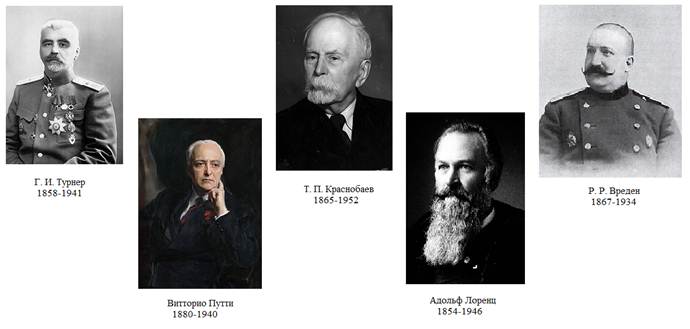

не упомянуть: Генрих Иванович Турнер, Тимофей Петрович Краснобаев, Витторио

Путти, Адольф Лоренц, Роман Романович Вреден и многие другие, которые выбирали

ортопедию и не изменяли ей. Но, так или иначе, на рубеже 19-20 веков развитие

дисциплины оставалось медленным.

Можно

долго рассуждать о том, когда же наконец-то. Мы не историки медицины, потому

ответим просто: после Второй мировой войны ортопедия почувствовала себя

достаточно уверенно. Отметим три важных момента, которые помогли ей заявить о

себе.

Первый

момент. Вторая мировая война оставила

тысячи искалеченных людей. Такое обилие нуждающихся неизбежно стимулировало

развитие помощи им. Создавались отдельные госпитали для инвалидов и ветеранов,

в которых сосредотачивались передовые специалисты и передовое оборудование, что

весьма способствовало плодотворной работе. Многие из этих учреждений работают и

сейчас, оказывая помощь самым разным категориям больных: от детей до ветеранов

всех последующих войн и конфликтов.

Второй

момент. В 50-60 годы произошли

значительные успехи в оперативном лечении целого ряда детских ортопедических

заболеваний, среди которых были врожденный вывих бедра и спинальный паралич

(полиомиелит). Вывих бедра в первой половине 20 века диагностировался поздно и

лечился неэффективно. Разразившаяся после войны эпидемия полиомиелита оставила

инвалидами огромное количество детей. И именно тогда начали проводиться первые

успешные операции по вправлению застарелого вывиха бедра, устранению контрактур

конечностей и много ещё что. Помимо практической пользы, то было очень

эффектно, ну почти как «Лазарь, встань и иди!». Общественность увидела, что

ортопедия может творить чудеса.

Третий

момент. Развитие анестезиологической

помощи. Местная анестезия, под которой проводились практически все операции

вплоть до 1960-х, никак не способствовала развитию ортопедической хирургии.

Общий наркоз современного образца и послеоперационное обеспечение развязали

руки в оперативной деятельности. Ведь чем тяжелее и запущеннее заболевание, тем

более длительная и травматичная операция требуется для его излечения. И именно

анестезиология сделала операции, разработанные теоретически, выполнимыми

практически.

Лечебные

учреждения ортопедического профиля появились уже на рубеже 19-20 веков.

Приведем некоторые из них, упоминая выдающихся людей, которые там работали.

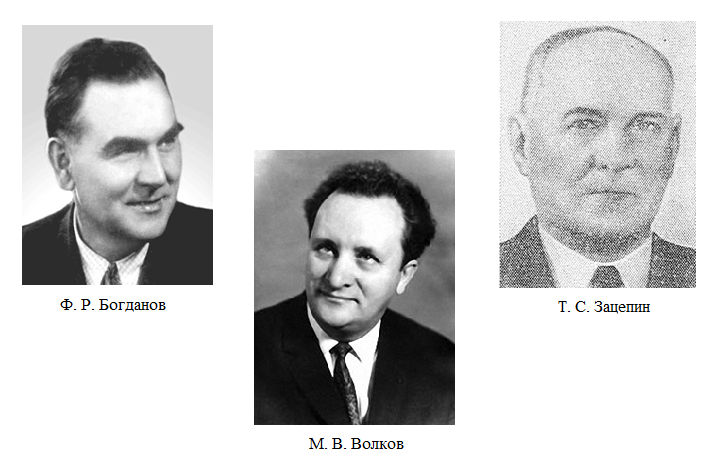

Федор Родионович Богданов (1900-1973) работал в институте восстановительной

хирургии, травматологии и ортопедии г. Свердловска, затем в институте

травматологии и ортопедии г. Киева. Он известен разработкой оригинальных

операций для лечения врожденного вывиха бедра и методов последующего

функционального лечения. Разработанная им операция по коррекции искривления

бедренной кости у детей с несовершенным остеогенезом применяется и сейчас

(операция Богданова). Тимофей Сергеевич Зацепин (1886-1959) работал в

Государственном институте физиотерапии, институте оздоровления детей и

подростков, научно – исследовательском институте курортологии и физиотерапии

(все в Москве). Известен как автор ряда оригинальных хирургических методов для

лечения детской ортопедической патологии. В 1949 году издал книгу «Ортопедия

детского и подросткового возраста». Волков Мстислав Васильевич (1923-2001) был

директором Центрального института травматологии и ортопедии в г. Москве, заведующим

отделом детской костной патологии и подростковой ортопедии этого института.

Известен как разработчик и популяризатор передовых технологий в ортопедической

хирургии, а также организатор ортопедо – травматологической службы СССР.

Благодаря ему травматология – ортопедия стала отдельной медицинской

специальностью. Мстислав Васильевич в соавторстве с Дедовой Валерией

Дмитриевной создал очень хороший учебник (именно учебник!) по детской ортопедии

(1-е изд. 1972, 2-е изд. 1980). Несмотря на давность издания, эта книга по сей

день остается одной из главных в

подготовке специалистов нашего профиля.

Лечение

детской ортопедической патологии сосредотачивалось не только в учреждениях

ортопедическо - протезно – восстановительного профиля. Ортопедической патологией у детей много и

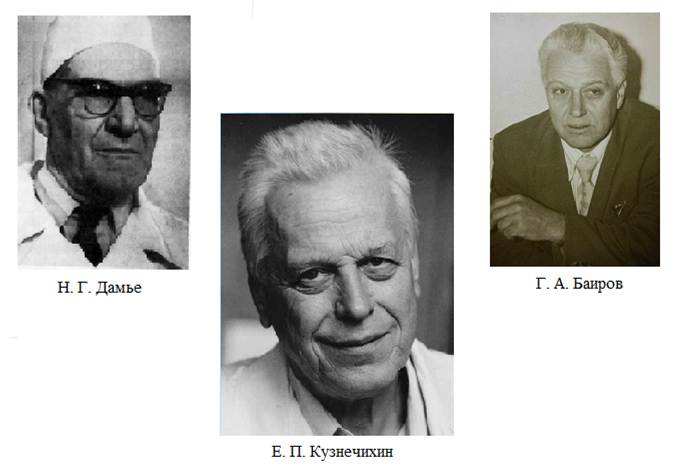

плодотворно занимались детские хирурги. Баиров Гирей Алиевич (1922-1999) был

заведующим кафедрой детской хирургии С.-Петербургского педиатрического

медицинского университета. Он вошёл в историю, сделав первую в мире операцию по

коррекции атрезии пищевода у новорожденного. Но, помимо этого, Гирей Алиевич

занимался детскими травмами и их последствиями, а его докторская диссертация

была посвящена повреждениям в области локтевого сустава у детей. Дамье Николай

Григорьевич (1897-1983) был главным хирургом детской больницы им. К. А.

Тимирязьева г. Москвы. Известен как основоположник и популяризатор детской

травматологии. В 1949 году он издал монографию «Основы травматологии детского

возраста», один из нас имел честь учиться по этой книге. Кузнечихин Евгений Петрович (1936-2017) был

профессором кафедры детской хирургии Российского государственного медицинского

университета. Его научная деятельность была посвящена множественной и

сочетанной детской травме, лечению заболеваний и деформаций опорно –

двигательного аппарата у детей. Руководство по хирургической патологии верхних

и нижних конечностей у детей, изданное в 2012-2013 годах под его редакцией,

стало уникальным трудом, который очень своевременно объединил и сохранил

многолетние наработки в области детской ортопедии.

Как

вы поняли, детская ортопедия является неким продуктом слияния травматологии –

ортопедии с детской хирургией. В нашем Отечестве она не является отдельной

врачебной специальностью. Потому деятельность в этой области осуществляют или

ортопеды – травматологи, или детские хирурги. Обо всем этом будет подробнее

рассказано ниже.

Детские

травматолого – ортопедические отделения открылись в СССР приблизительно в

1970-1975 годах и большинство из них работает по сей день. В принципе, с этого

момента можно было говорить, что детская ортопедия окончательно выделилась как

самостоятельное направление. Выделение детского ортопедического направления

было обусловлено, прежде всего, спецификой патологии. Детская ортопедия

занимается врожденной и развивающейся в детстве патологией опорно –

двигательного аппарата. Нозологическое разнообразие детской ортопедии широкое,

а встречаемость заболеваний низкая. С некоторыми болезнями детский ортопед

может столкнуться единожды за всю жизнь, а что-то может никогда и не увидеть.

Но при этом он обязан большинство их знать, уметь диагностировать и лечить!

Мы

уже слышим возмущение: «У всех детей плоскостопие, ноги кривые, все горбатые, а

они тут… говорят неправду!». Господа недовольные, не спешите. Читайте дальше,

читайте. И вы поймете, что такое болезнь, а что такое особенность организма, не

влияющая на здоровье.

Врожденные

заболевания опорно - двигательного аппарата - явление жестокое. В благоприятном

варианте они требуют длительного ортезирования. Или ничего не требуют. В менее

благоприятном случае ребенка ждет длительное комбинированное лечение с

оперативными этапами, между которыми носятся ортезы, спецобувь, проводится

бесконечная физиотерапия. И полного излечения мы добиваемся не всегда. А в

наихудшем варианте больному вообще можно предложить только паллиативное

лечение.

Взрослая

ортопедия занимается другим. Фронт её работ представлен преимущественно

инволютивными заболеваниями опорно - двигательного аппарата и последствиями

травм. Ортопедические заболевания у взрослых, разумеется, тоже есть, но это уже

совсем другая история. Взрослая ортопедическая патология, в отличие от детской,

распространенная, все мы, если повезёт, до неё доживем. В лечении ряда

заболеваний достигнут большой прогресс: протезирование крупных суставов и

артроскопия, хирургия позвоночника поставлены на поток и давно перестали

удивлять. Больных много, патология типичная. Только успевай лечить!

Но

у детей тоже могут иметь место последствия травм, приобретенные ортопедические

заболевания. А у взрослых встречаются заболевания, подобные детским:

асептические некрозы, стенозирующие лигаментиты, деформации конечностей… Потому

специалист должен знать как взрослую, так и детскую патологию, ну, с

преобладанием той, которой занимается.

О детской травматологии.

Кроме

детской ортопедии есть еще детская травматология. Что можно про неё

сказать?

Конечно,

есть определенные важные моменты в травмах у детей, но нет принципиальных

различий с травмами у взрослых. Все укладывается в дополнения, исключения и

особенности. Потому назвать детскую травматологию самостоятельным направлением

мы не рискнем. При наличии охлаждённой

головы взрослые травматологи хорошо справляются с травмами у детей. Да, они

имеют трудности в распознавании детской травмы, допускают полипрагмазию в

лечении (излишне длительную иммобилизацию, анатомический и избыточный

остеосинтез). Но, несмотря на это, результаты у них хорошие. Небольшие

недостатки решаются работой над собой – литературы по данному вопросу

предостаточно. У травматологов, работающих со взрослыми, есть и преимущества

перед теми, кто работает исключительно с детьми. Они готовы к гораздо более

серьезным травмам, умеют работать с политравмой, на практике знают, что такое

шок, умеют учитывать сопутствующую патологию. Тогда почему же травму у детей

лечат в детских больницах и отделениях? – Потому что лечение травмы состоит не

только из экзерсисов травматолога. Анстезиолог должен уметь проводить пособие

детям, медсестры должны уметь работать с детьми, лучевые диагносты должны уметь

выполнять исследования у детей. Да и обстановка должна быть детская, не

травмирующая психику ребенка.